Le Style Napoléon III : Splendeur et Innovation du Second Empire

Connaissez vous le style Napoléon III?

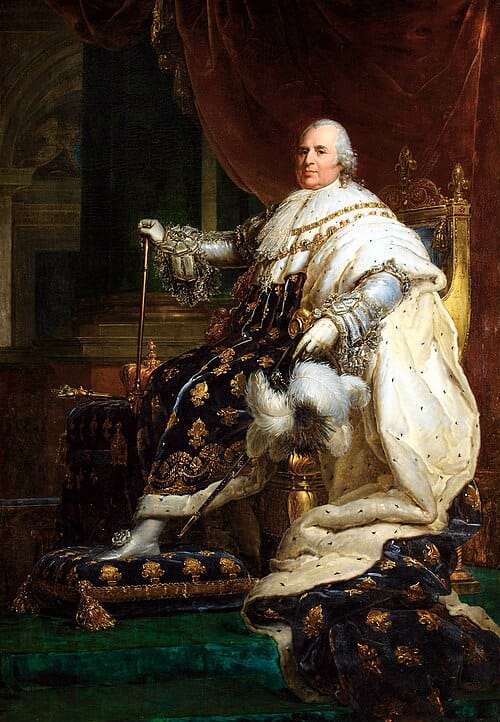

Connaissez-vous le style second Empire dit également Napoléon III ? Ce style décoratif français se situe historiquement après le style Louis-Philippe et avant le style Art Nouveau. Il est à ne pas confondre avec le style Empire qui lui s’inscrit au tout début du 19e siècle et correspond au règne de Napoléon 1er (Napoléon Bonaparte).

Le règne de Napoléon III marque une révolution dans l’art de vivre français. Après les économies forcées sous Louis-Philippe, la France redécouvre le faste et la consommation ostentatoire.

Second Empire: Une Époque de Transformation

Cette période, que l’on se représente aujourd’hui comme dix-huit années prospères et brillantes, s’achève dramatiquement par la double catastrophe de l’invasion prussienne et de la Commune de Paris.

Chronologie essentielle :

• 1852-1870 : Second Empire politique (18 années)

• 1852-1890 : Influence stylistique (près de 40 ans)

• Équivalence internationale : Style Victorien anglais

Le Pouvoir au Féminin

Cette époque est remarquablement dominée par l’influence féminine. L’impératrice Eugénie règne presque autant que son époux, tandis que Paris voit naître de nouvelles courtisanes devenues figures publiques.

La Païva (qui donnera son nom à un célèbre hôtel particulier), Cora Pearl, et bien d’autres influencent la mode et les goûts de leur époque.

Une nouvelle classe bourgeoise émerge et s’approprie le luxe autrefois réservé à l’aristocratie. Pour la première fois, le luxe – ou du moins son apparence – devient accessible à une couche sociale plus large.

Cette démocratisation du raffinement transforme profondément les intérieurs français et pose les bases de notre art de vivre contemporain.

Révolution des mentalités

Ce sont désormais les femmes qui choisissent le mobilier, remplaçant l’homme et l’architecte dans ce rôle traditionnel.

Cette époque marque aussi le « règne » du tapissier, artisan devenu incontournable de la décoration d’intérieur.

L’esthétique de l’époque célèbre le corps féminin : des nudités sculptées soutiennent lampadaires et pendules, ornent les salons, témoignant d’une sensualité assumée qui caractérise l’art décoratif du Second Empire.

Arts : Entre Tradition et Révolution

L’académisme tout puissant

L’art officiel du Second Empire privilégie un académisme imposant. À côté du maître Ingres, une pléiade de peintres officiels façonne le goût de l’époque.

Thomas Couture (maître de Manet), Franz Xaver Winterhalter (portraitiste attitré de la cour), Jean-Léon Gérôme (spécialiste des scènes orientalistes) dominent les Salons officiels.

Alexandre Cabanel (auteur de « La Naissance de Vénus ») et Ernest Meissonier (virtuose du détail historique) complètent cette école académique triomphante.

La Révolution en marche

Parallèlement à cet art officiel, une avant-garde révolutionnaire émerge dans l’ombre des institutions.

Gustave Courbet scandalise avec son réalisme cru, Honoré Daumier croque la société avec une ironie mordante, Édouard Manet prépare l’avènement de l’impressionnisme.

Le fameux Salon des Refusés de 1863, créé par Napoléon III lui-même, donne une tribune aux artistes rejetés par l’art officiel, ouvrant ainsi les voies de la peinture moderne.

En sculpture, l’époque brille particulièrement avec Antoine-Louis Barye (maître de la sculpture animalière), François-Joseph Duret, Auguste Clésinger, et Albert-Ernest Carrier-Belleuse (futur maître de Rodin).

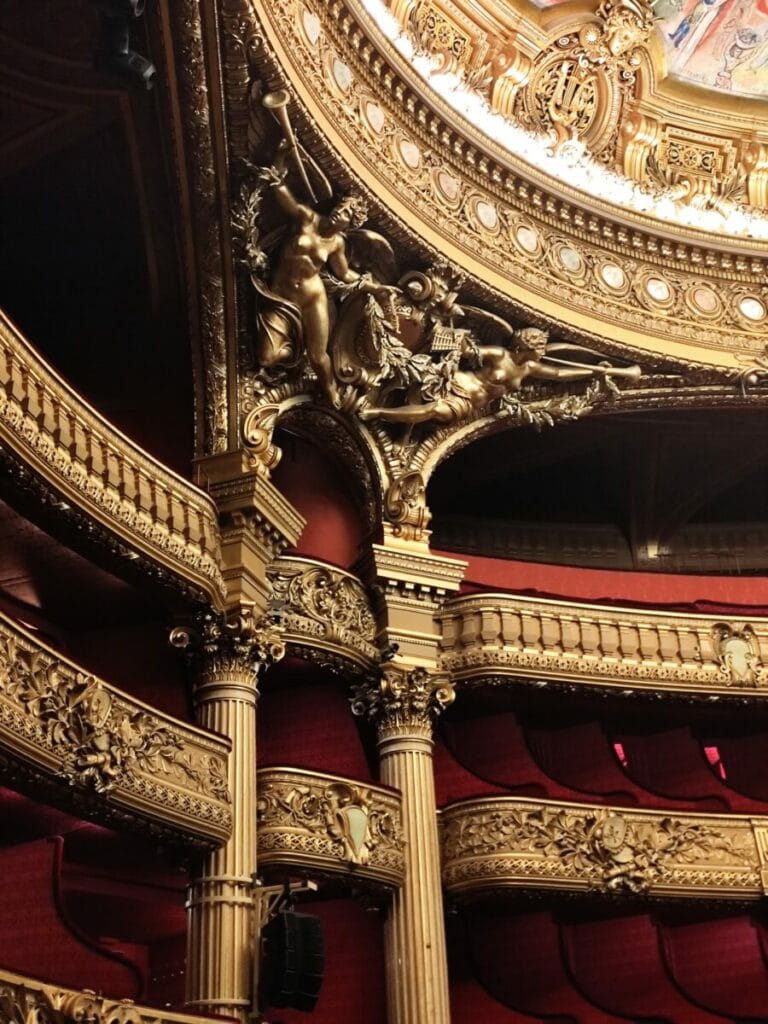

Mais c’est Jean-Baptiste Carpeaux qui domine véritablement la sculpture de l’époque, notamment avec ses œuvres révolutionnaires pour l’Opéra de Paris.

L’architecture Napoléon III :

La Métamorphose Haussmannienne

Les Grands Travaux (1852-1870) : Sous l’impulsion de Napoléon III et du préfet Georges-Eugène Haussmann, Paris subit la plus grande transformation urbaine de son histoire.

Le projet haussmannien révolutionne tous les aspects de l’urbanisme parisien : création des grands boulevards (Boulevard Saint-Germain, Boulevard Saint-Michel), réglementation stricte des façades harmonisées.

L’aménagement d’espaces verts (Bois de Boulogne, Bois de Vincennes, parcs Monceau et des Buttes-Chaumont) transforme la qualité de vie urbaine.

La modernisation du mobilier urbain, la révolution des égouts et des réseaux d’adduction d’eau font de Paris une capitale moderne.

Garnier et la controverse architecturale

L’architecte Charles Garnier (créateur de l’Opéra) et d’autres artistes dénoncent la « monotonie étouffante » de cette architecture monumentale.

L’écrivain Émile Zola immortalise dans « La Curée » les spéculations immobilières et la corruption liées à ces transformations urbaines massives.

Cette œuvre urbaine, violemment critiquée par certains contemporains puis oubliée au XXe siècle, fut finalement réhabilitée après le discrédit de l’urbanisme d’après-guerre.

Elle conditionne encore aujourd’hui l’usage quotidien de Paris et forge la représentation mondiale de la capitale française.

Un Paris moderne de grands boulevards et de places dégagées se superpose désormais au vieux Paris de ruelles pittoresques.

Des artistes et des architectes dénoncent la monotonie étouffante de cette architecture monumentale. Des hommes politiques et des écrivains mettent en cause l’étendue des spéculations et de la corruption.

De nombreuses critiques portent sur des motifs de fond et finissent par faire tomber le préfet Haussmann en disgrâce.

Un Nouvel Habitat : L’Éclectisme Triomphant

Dans le Paris rénové par Haussmann, les grandes réalisations architecturales sont marquées par l’éclectisme, mélange audacieux de styles historiques reinterprétés.

Les architectes Hector Lefuel (achèvement du Louvre), Gabriel Davioud (théâtres du Châtelet), et Charles Garnier (Opéra) incarnent cette nouvelle tendance créatrice.

Révolution théorique

Les travaux de Eugène Viollet-le-Duc sur l’architecture gothique et les premiers emplois du fer dans la construction annoncent un renouvellement radical.

Jacques Ignace Hittorff (Gare du Nord), Victor Baltard (Halles de Paris), Henri Labrouste (Bibliothèque Sainte-Geneviève), et Louis-Auguste Boileau sont les pionniers de cette modernité constructive.

L’essor de l’industrie, des transports et du commerce impose l’architecture métallique et permet des créations innovantes d’une audace inégalée.

La tour Eiffel (construite pour l’Exposition de 1889) symbolisera l’aboutissement de cette révolution technique et esthétique.

Les arts décoratifs connaissent les débuts de l’industrialisation et adoptent des formes de la Renaissance et du XVIIIe siècle (Louis XV et Louis XVI).

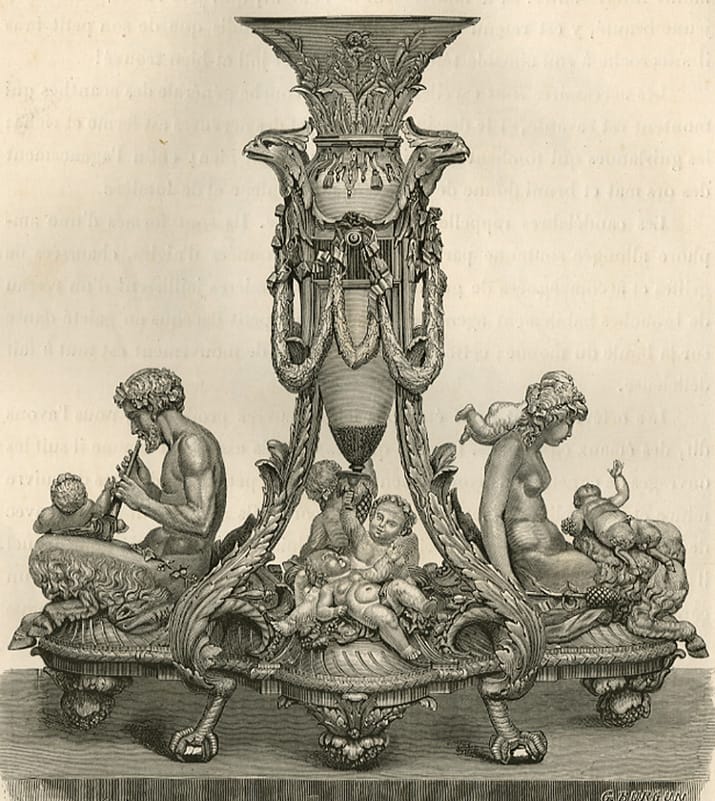

Les meubles des Fourdinois ou d’Alfred Beurdeley, les bronzes de Guillaume Denière ou Barbedienne démocratisent le luxe décoratif.

L’orfèvrerie de Froment-Meurice, des Fannière, de Christofle, les bijoux des Falize interprètent ces styles selon le goût dominant de luxe et de confort.

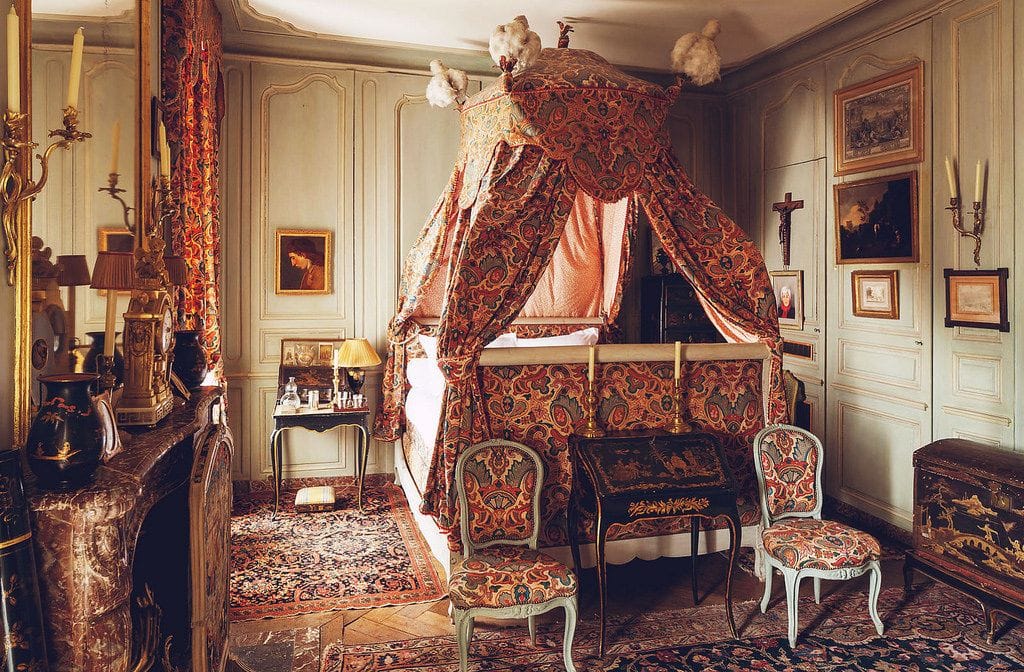

Tapisseries somptueuses, passementeries raffinées, capitonnages moelleux caractérisent cette esthétique de l’abondance.

Les appartements de Napoléon III au Louvre, décorés par Hector Lefuel, offrent l’exemple parfait de ce style somptueux où chaque salon rivalise de richesse.

Mobilier et Sièges : Innovation et Nostalgie

Innovation technique majeure : Au milieu du XIXe siècle, on remédie aux inconvénients de l’hygroscopicité du bois en élaborant le procédé révolutionnaire du plaquage.

Cette technique permet une finition plus durable et esthétique, révolutionnant les arts du meuble.

Les artisans utilisent une palette de bois nobles : poirier et hêtre teinté noir pour les structures, chêne massif pour la robustesse, placages d’acajou, de palissandre ou d’ébène pour l’élégance.

L’incrustation de bois précieux, nacre et ivoire atteint des sommets de raffinement technique et artistique.

Les décorateurs innovent avec des plaques d’émail, de porcelaine, et des décors peints sur bois sombre créant des effets chromatiques inédits.

Innovation industrielle : Le papier mâché pressé dans un moule révolutionne la production de meubles et démocratise l’accès au mobilier décoratif.

Cette technique permet de réaliser sièges et guéridons à moindre coût, rendant le beau accessible à la bourgeoisie moyenne.

L’époque puise inlassablement dans le passé : armoires gothiques, lits Renaissance, tables et bonheurs-du-jour Louis XV témoignent de cette nostalgie créatrice.

L’exotisme séduit également avec les chaises Chippendale anglaises, les meubles « chinois » ou encore du monde Arabe et notamment inspiré de l’empire Otoman sont autant de reflets des goûts pour l’ailleurs du style Napoléon III.

L’ingéniosité des fabricants crée une gamme de sièges quasi infinie, répondant aux nouveaux besoins de sociabilité bourgeoise. Parmi les caractéristique majeure : les intérieurs Second Empire se distinguent par leur « encombrement » volontaire.

La multiplicité des sièges et la prolifération de petites tables créent une esthétique de l’abondance et du confort inédit.

Classification du Mobilier : Deux Univers Distincts

Mobilier Inspiré des Styles Anciens

Bien que la structure générale et les éléments décoratifs ressemblent aux originaux, les copies de style se distinguent par des innovations pratiques révolutionnaires.

L’ajout de roulettes pour la mobilité, l’omniprésence du capitonnage pour le confort, et la profusion de franges pour l’ornement transforment l’usage du mobilier.

La structure décorative, moins variée qu’aux époques précédentes, envahit désormais les parties du siège jadis laissées nues, créant une esthétique d’enveloppement total.

On retrouve alors les fauteuils de style Louis XV et Louis XVI avec reprise des lignes classiques et ajout systématique du capitonnage.

Le fauteuil Gondole hérite du Directoire mais s’adapte au goût du confort bourgeois avec des garnissages plus moelleux.

Le fauteuil Crapaud, création Louis-Philippe perfectionnée, devient l’archétype du siège confortable et intime.

Le Voltaire apparût précédemment avec le style Louis Philippe reprend la bergère à oreilles du XVIIIe siècle mais la revisite pour la lecture et les nouveaux loisirs domestiques.

Les chaises Henri II « Renaissance » proposent une interprétation romantique du XVIe siècle, mêlant nostalgie historique et techniques modernes.

Les chaises Louis XV et Louis XVI sont des versions modifiées avec roulettes et capitons, adaptées aux nouveaux usages de mobilité.

Les canapés traditionnels se composent de fauteuils Louis XV, Louis XVI ou crapauds à sièges élargis pour accueillir les crinolines imposantes des femmes.

Les Créations Authentiques du Second Empire

Innovation emblématique : Le Second Empire invente le piètement en forme de cordage, signature stylistique unique de l’époque.

Cette innovation décorative, imitant les tresses et nœuds de cordages marins, reflète l’expansion maritime et coloniale de la France napoléonienne.

Les crinolines imposantes des femmes favorisent la multiplication des sièges sans dossier, créant de nouveaux typologies de mobilier.

Les poufs se généralisent : sièges ronds, bas, capitonnés, ornés d’un volant ou d’une frange qui dissimule élégamment le piètement.

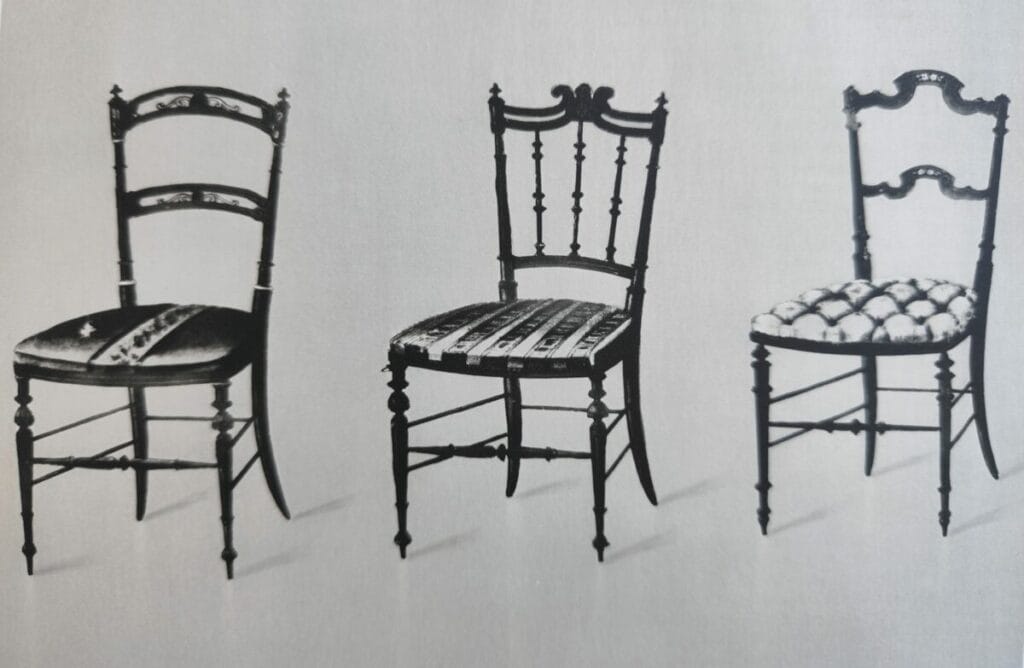

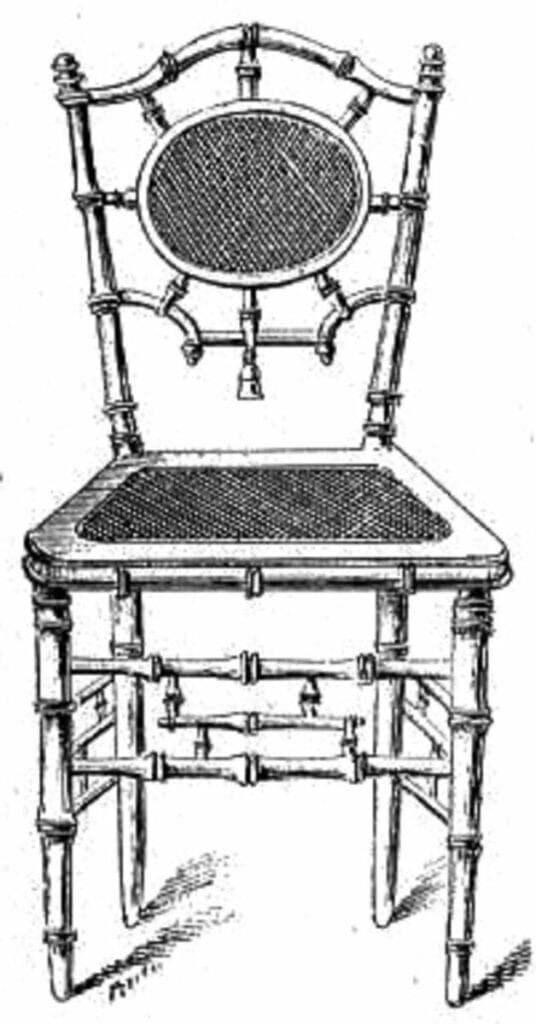

Les chaises volantes

Une chaise volante désigne une petite chaise légère, sans accoudoirs à l’assise garnie ou cannée, pensée pour être déplacée aisément au gré des besoins. Présente dans les salons bourgeois et aristocratiques, elle permettait de réorganiser rapidement l’espace pour accueillir invités, musiciens ou groupes de conversation. De fabrication soignée, souvent en bois tourné ou sculpté, elle reprend les formes galbées et le raffinement typiques du style Napoléon III, incarnant parfaitement l’élégance mobile et conviviale de l’époque.

Fauteuils Confident

Innovation sociale autant qu’esthétique, le confident se compose de deux fauteuils accolés et inversés, réunis par une traverse supérieure du dossier en forme de S.

Dans ce type de siège révolutionnaire, aucun bois n’apparaît. Entièrement capitonné et « juponné », il se pare d’étoffes aux couleurs claires et chatoyantes.

Il facilite les conversations intimes des salons bourgeois et incarne les nouvelles sociabilités de l’époque.

L’Indiscret : Variante audacieuse du confident, l’indiscret réunit trois fauteuils accolés par une traverse supérieure en forme d’hélice à trois pales.

Comme le confident, c’est un siège à bois entièrement recouvert, symbole des nouvelles sociabilités bourgeoises et de leur théâtralité.

La Chauffeuse : Adaptation et Innovation

Les deux types utilisés à l’époque précédente sont subtilement modifiés pour répondre aux nouveaux usages domestiques et vestimentaires.

Chauffeuse capitonnée : De même facture que le fauteuil crapaud, mais sans bras pour faciliter l’usage féminin.

Des glands et franges traînant jusqu’au sol dissimulent les piètements munis de roulettes pratiques, répondant aux besoins de mobilité des femmes en crinoline.

Chauffeuse à haut dossier : Le siège bas et rectangulaire capitonné contraste avec un dossier aux formes très variables.

Bois doré et sculpté, bois laqué noir avec incrustations de nacre, ou papier mâché décoratif témoignent de l’éclectisme créatif de l’époque.

Innovations Stylistiques Remarquables

Chaise et fauteuils à dossier en médaillon : Le siège est parfois canné (technique traditionnelle remise au goût du jour) et repose sur quatre pieds légèrement courbés.

Deux jambages soutiennent un médaillon évidé, généralement en bois sombre incrusté de laque ou peint, créant un effet de transparence élégant.

Chaise « bambou » : Le siège rectangulaire capitonné contraste avec une structure imitant le bambou exotique, témoignage de la fascination orientaliste.

Pieds, montants du dossier et traverses reproduisent cette esthétique, soit en bois sombre, soit en bronze patiné.

Chaise et poufs à « Cordes » : Symbole naval et colonial

Innovation pure du Second Empire, ce siège se distingue par son revêtement de soie damassée luxueuse contrastant avec sa structure sculptée.

Les piètements, le dossier et la ceinture en bois noir imitent par leurs sculptures les tresses et nœuds d’un cordage.Cette création évoque la puissance maritime française et les expéditions coloniales qui marquent le règne de Napoléon III.

Chaise « Chinoise » : Exotisme de Salon

Adaptable en hauteur normale ou basse, cette création au dossier rectiligne imite la « Chine de fantaisie » chère à l’époque.

Barreaux laqués noir et or, incrustations de nacre ou d’ivoire créent un orientalisme de salon, reflet des goûts pour l’exotique sans authenticité.

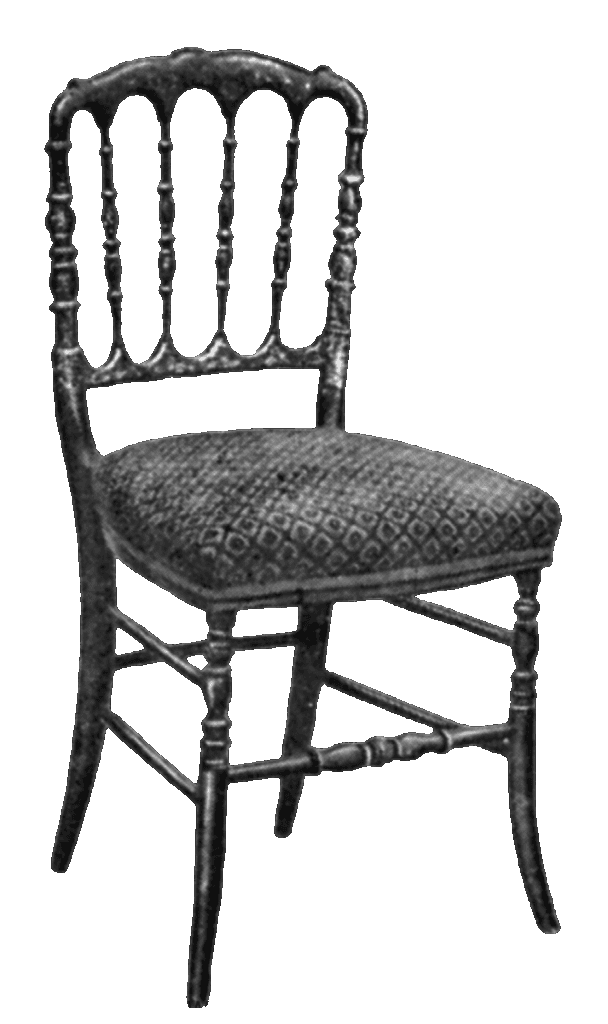

Chaise « Charivari » : Théâtralité Quotidienne

Siège capitonné au dossier constitué d’une série de barreaux tournés et dorés, incarnation de la théâtralité du Second Empire.

Ces chaises, encore proposées aujourd’hui par les loueurs pour les réceptions, témoignent d’une époque où même le mobilier quotidien se devait d’être spectaculaire.

Le Tabouret : Simplicité Capitonnée

Carré ou légèrement rectangulaire, le tabouret est systématiquement capitonné selon l’esthétique dominante de l’époque.

Son piètement caractéristique comprend 4 pieds courts réunis par une entretoise en X, créant une stabilité parfaite pour les activités féminines.

La Borne : Sociabilité Révolutionnaire

Cette création audacieuse réunit trois canapés à deux bras adossés à un socle triangulaire, révolutionnant les codes de la sociabilité bourgeoise.

Ce socle est parfois surmonté d’un motif ornemental imposant en bronze, céramique ou bois doré, transformant le mobilier en œuvre d’art totale.

L’élément décoratif peut être une jardinière fleurie, transformant le mobilier en véritable jardin d’intérieur parfumé et coloré.

Entièrement recouvert d’étoffe, ce meuble incarne l’art de vivre bourgeois dans sa dimension la plus théâtrale et sociale.

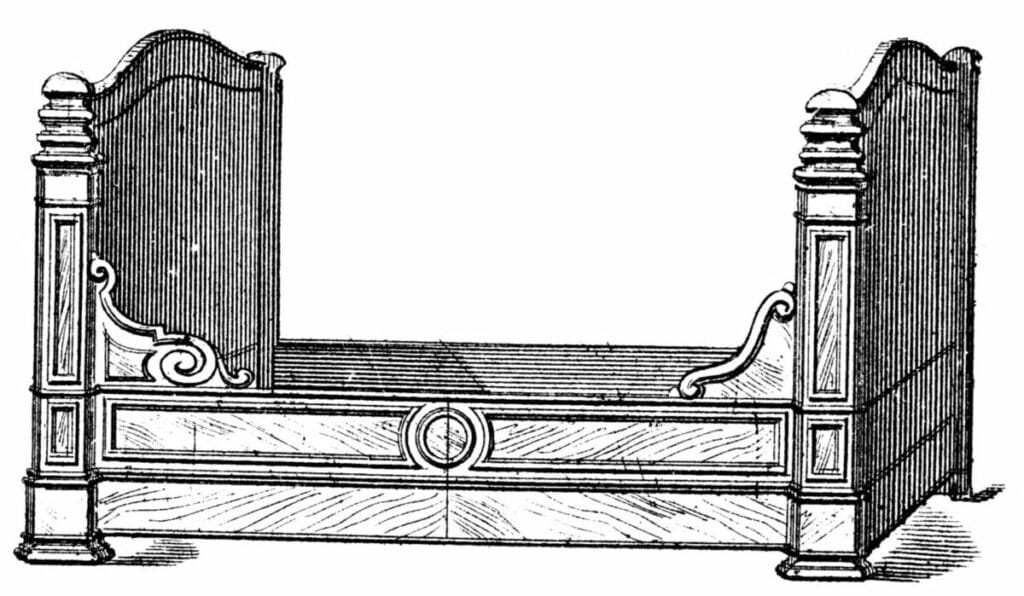

Lits : Grandeur Renaissance

Les lits adoptent le type Renaissance avec de lourds baldaquins reposant sur quatre colonnes torsadées ou des cariatides sculptées.

Réalisés en chêne ou noyer massif, ils peuvent présenter deux chevets inégaux (chevet de tête plus haut que celui des pieds).

Cette innovation pratique et esthétique facilite la lecture au lit et témoigne de l’évolution des mœurs domestiques.

Les Tables : Éclectisme Décoratif

Les tables de salle à manger témoignent de l’éclectisme ambiant avec leurs copies – parfois médiocres mais toujours ambitieuses – de styles anciens réinterprétés.

Tables rondes de style Louis XVI : Élégance néo-classique adaptée aux nouveaux usages de la bourgeoisie et aux espaces haussmanniens.

Tables rectangulaires de style Renaissance : Monumentalité historique pour les grandes réceptions bourgeoises et l’affichage du statut social.

Les Maîtres du Style Napoléon III

Le Second Empire marque l’âge d’or des arts décoratifs français, une période où l’excellence artisanale rencontre l’innovation industrielle pour créer un style distinctif.

Cette époque exceptionnelle voit naître une génération de décorateurs, architectes et artisans qui définissent durablement l’art de vivre français.

Les Architectes Visionnaires du Second Empire

Charles Garnier (1825-1898) incarne parfaitement l’esprit créateur de l’époque avec l’Opéra de Paris (1861-1875), véritable manifeste architectural du Second Empire.

Sa conception révolutionnaire intègre architecture, peinture, sculpture et décoration dans une vision globale, créant ce que les contemporains nomment déjà le « style Napoléon III ».

Garnier supervise personnellement chaque détail décoratif, des dix-sept couleurs différentes de la façade aux somptueux intérieurs dorés, établissant un modèle d’art total qui influencera durablement l’architecture européenne.

L’Opéra Garnier représente plus qu’un monument : c’est un laboratoire décoratif où collaborent les plus grands artistes de l’époque.

Paul Baudry y consacre dix années à peindre les plafonds du grand foyer avec ses trente compositions mythologiques, tandis que Jean-Baptiste Carpeaux révolutionne la sculpture décorative avec « La Danse ».

Eugène Viollet-le-Duc (1814-1879) apporte une dimension théorique essentielle au mouvement avec sa restauration créative du château de Pierrefonds pour Napoléon III.

Il démontre sa capacité à réinventer l’architecture historique avec les techniques modernes, développant une vision rationaliste de la décoration où chaque élément ornemental justifie sa fonction.

L’Excellence Artisanale : Ébénistes et Créateurs

Au-delà des célèbres Fourdinois et Beurdeley, une constellation d’artisans exceptionnels anime les ateliers parisiens du Second Empire.

La Maison Jeanselme, héritière de la prestigieuse famille Jacob depuis 1847, fournit les palais de Louis-Philippe et Napoléon III.

Ses créations, fruit de collaborations avec les sculpteurs Carrier-Belleuse et Clésinger, illustrent parfaitement l’art total du Second Empire où ébénisterie et sculpture se mêlent harmonieusement.

Paul Sormani (1817-1877), Italien installé à Paris, révolutionne l’art du meuble par ses copies magistrales des maîtres du XVIIIe siècle.

Employant cent cinquante ouvriers en 1867, sa manufacture produit pour l’Impératrice Eugénie des créations en marqueterie de bois fruitiers d’une finesse exceptionnelle.

Jean-Pierre Tahan (1813-1892), surnommé le « Prince de la petite ébénisterie », incarne l’innovation technique avec son brevet de marqueterie de porcelaine.

Ses créations pour le bureau de Napoléon III aux Tuileries mêlent tradition française et innovations techniques, illustrant la capacité d’adaptation de l’artisanat d’art.

La Maison Christofle transforme l’orfèvrerie en acquérant en 1842 les brevets de galvanoplastie pour cent cinquante mille francs.

Cette révolution technique permet de démocratiser l’argenture tout en préservant la qualité esthétique. Le surtout de table en aluminium créé pour Napoléon III en 1858 démontre l’audace créative de l’époque.

L’Écosystème Créatif du Faubourg Saint-Antoine

Le faubourg Saint-Antoine constitue le cœur battant de l’artisanat français, héritier des privilèges accordés par Louis XIV en 1657.

Ce quartier concentre ébénistes, sculpteurs, doreurs et vernisseurs dans une émulation créative exceptionnelle où se transmettent et s’enrichissent les savoir-faire séculaires.

Les familles Langlois et Martin pour les vernis, les ateliers Grohe pour l’ébénisterie de luxe, créent un écosystème artisanal d’une richesse incomparable.

L’École Boulle, fondée en 1886, institutionnalise cette transmission en formant ébénistes, tapissiers et sculpteurs selon les méthodes éprouvées.

La renaissance de la marqueterie Boulle illustre parfaitement l’esprit du Second Empire avec la superposition de matériaux précieux : écaille de tortue, cuivre, nacre, ivoire.

Les Manufactures Nationales : Excellence et Innovation

Les Gobelins, Sèvres et Beauvais, sous la direction unifiée de Pierre-Adolphe Badin, lancent un programme décoratif ambitieux pour les palais impériaux.

Les tapisseries « Les Cinq sens » d’après les cartons de Diéterle, Baudry et Chabal-Dussurgey démontrent la capacité des manufactures à créer un art décoratif original.

L’Exposition universelle de 1867 consacre internationalement cette excellence française et établit définitivement la suprématie française dans les arts décoratifs.

L’Héritage du Style Napoléon III

L’impact durable du Second Empire:

Au-delà de sa dimension historique, le style Napoléon III révolutionne durablement l’art de vivre français en démocratisant le luxe et en féminisant la décoration.

Il pose les bases de l’industrie du mobilier moderne et de nos conceptions contemporaines du confort domestique.

Cette période charnière voit naître la consommation de masse du beau, phénomène sociologique majeur qui transforme la société française.

Pour la première fois dans l’histoire française, une large bourgeoisie accède aux plaisirs esthétiques autrefois réservés à l’aristocratie de cour.

Cette révolution sociale se traduit par une profusion décorative qui caractérise encore aujourd’hui notre représentation du « goût français » dans le monde.

Révolution féminine :

Le Second Empire consacre l’influence féminine dans l’art décoratif, émancipation esthétique qui annonce les transformations sociales du XXe siècle. Cette féminisation explique en partie l’attention nouvelle portée au confort et à l’intimité dans l’aménagement intérieur moderne.

Nostalgie, exotisme et innovation

Le génie du style Napoléon III réside dans sa capacité à concilier nostalgie et innovation, tradition et modernité industrielle naissante.

Alors que l’époque puise abondamment dans le répertoire historique (Renaissance, Louis XV, Louis XVI), elle invente simultanément de nouvelles formes révolutionnaires.

Piètement cordage, confident, borne et nouvelles techniques (capitonnage systématique, papier mâché industriel) témoignent de cette créativité exceptionnelle.

Le style français sous Napoléon III rayonne dans toute l’Europe et influence durablement les arts décoratifs mondiaux par son excellence technique.

L’Exposition universelle de 1867 à Paris consacre cette hégémonie esthétique française et diffuse les innovations du Second Empire dans le monde entier.

Aujourd’hui encore, le style Napoléon III fascine collectionneurs et décorateurs par sa synthèse réussie entre tradition et modernité. Ses créations, longtemps dédaignées au profit de l’esthétique moderniste, connaissent un regain d’intérêt spectaculaire sur le marché de l’art international.

Les ventes aux enchères atteignent des sommets pour les pièces authentiques, tandis que les reproductions contemporaines s’inspirent largement de ses innovations formelles.

Jacques Garcia : L’Héritier Contemporain du Génie Napoléon III

Jacques Garcia (né en 1947) incarne la renaissance contemporaine du style Napoléon III avec un talent exceptionnel pour réinterpréter cet héritage.

Formé à l’école Penninghen, ce fils de chauffagiste espagnol développe une passion précoce pour l’art décoratif en chinant aux marchés aux puces.

Sa philosophie créative s’étend « du minimalisme zen à la surcharge néo gothique, de l’exotisme du retour d’Égypte à la folie Napoléon III ».

L’Hôtel Costes (1996) marque sa consécration internationale et révolutionne l’hôtellerie parisienne par son audace décorative. Garcia y déploie un néo-Second Empire assumé : trônes en velours rouge et violet Napoléon III, alcôves théâtrales, lustres néo-gothiques, bas-reliefs antiques.

Cette création « sexy et grand genre » inspire une génération entière de décorateurs et transforme durablement l’art de recevoir français.

La Réinterprétation Moderne des Codes Historiques

La philosophie de Garcia repose sur une connaissance intime des règles classiques qu’il réinterprète librement avec une créativité moderne.

« Les règles de beauté définies par le monde antique sont un fondement solide sur lequel je m’appuie sans jamais m’ennuyer », explique-t-il.

Cette approche explique sa capacité à moderniser l’héritage Napoléon III sans le trahir, créant un langage décoratif contemporain authentique.

Au Château du Champ-de-Bataille, restauré pendant vingt ans, Garcia développe son laboratoire décoratif le plus abouti.Cette « pensée d’éternité » mêle collections de meubles de provenance royale, objets dispersés sous la Révolution et créations contemporaines.

Les quarante-cinq hectares de jardins, plus grand jardin privé d’Europe, complètent cette vision d’art totalhéritée du Second Empire. Ses techniques de modernisation allient respect du patrimoine et adaptation contemporaine avec une maîtrise parfaite des proportions.

L’éclairage tamisé créé par des cuirs gravés de Cordoue, les matériaux nobles (malachite, onyx, porphyre) associés aux technologies modernes illustrent son savoir-faire.

L’Influence Internationale du Style Français

Plus de soixante-dix hôtels portent aujourd’hui la signature de Garcia : Wynn Las Vegas, Victor Hotel Miami, La Mamounia Marrakech.

Cette expansion internationale propage l’art de vivre français héritier du Second Empire, démontrant la pertinence contemporaine de cet héritage.

Sa collection Baker Furniture (2004), « inspirée par l’extravagance napoléonienne », traduit industriellement son vocabulaire décoratif.

Garcia collabore étroitement avec les derniers maîtres artisans français – ébénistes, tapissiers, doreurs – perpétuant les mp m développées sous le Second Empire.

Cette transmission vivante assure la continuité d’un savoir-faire exceptionnel menacé par l’industrialisation massive.

L’Art Total : Hier et Aujourd’hui

L’héritage du Second Empire résonne puissamment dans la création contemporaine de Garcia et de ses émules.

Comme Garnier supervisait chaque détail de l’Opéra, Garcia conçoit des environnements globaux où mobilier, éclairage, matériaux et couleurs concourent à une atmosphère unique.

Cette approche holistique, développée par les maîtres du XIXe siècle, trouve un écho naturel dans les projets d’aujourd’hui.

La permanence de certaines techniques – marqueterie Boulle, dorure, tapisserie d’art – témoigne de la pertinence des innovations du Second Empire.

Les matériaux nobles, la polychromie audacieuse, l’éclectisme maîtrisé continuent d’inspirer créateurs et collectionneurs contemporains.

Un Art de Vivre Éternel

Le style Napoléon III transcende sa dimension historique pour incarner un art de vivre à la française qui perdure et inspire encore nos créateurs contemporains.

Sa leçon essentielle – concilier tradition et modernité, élégance et confort, raffinement et accessibilité – reste d’une actualité saisissante dans notre époque de mutations.

Leçons contemporaines : À l’heure où le design interroge les notions de durabilité et d’authenticité, le Second Empire offre l’exemple historique d’une époque créatrice.

Une époque qui sut innover sans renier ses racines, créer du beau sans sacrifier l’utile, démocratiser le luxe sans le galvauder.

Cette période nous enseigne que la véritable élégance naît de la synthèse entre héritage et créativité, entre savoir-faire artisanal et innovation technique.

Jacques Garcia perpétue brillamment cet héritage en démontrant la modernité du style Napoléon III et sa capacité d’adaptation aux enjeux contemporains.

Sa capacité à extraire l’essence de cette esthétique – théâtralité, opulence maîtrisée, éclectisme savant – pour la réinventer dans un langage contemporain témoigne de la vitalité exceptionnelle de cette tradition.

L’Hôtel Costes, le Château du Champ-de-Bataille et ses nombreuses créations internationales établissent Garcia comme le digne héritier des maîtres du Second Empire.

Les style Second Empire toujours en Vogue

Le style Napoléon III demeure une source d’inspiration inépuisable pour tous ceux qui, aujourd’hui, œuvrent à réinventer l’art de vivre français dans sa dimension universelle.

Cette continuité créative prouve que l’excellence française dans les arts décoratifs demeure une référence mondiale incontournable, perpétuée par des créateurs visionnaires qui savent honorer le passé tout en inventant l’avenir.

Mobilier neuf style Second Empire

Pour du mobilier neuf haut de gamme de style Napoléon III, trois maisons françaises font figure de références absolues : Henryot & Cie (Vosges), fondée en 1867, maîtresse du capitonnage et de la tapisserie de luxe pour palaces, ambassades et châteaux ; Ateliers Allot (Bretagne), active depuis 1812, réputée pour ses rééditions fidèles en bois massif sculpté à la main, dorures à la feuille et finitions personnalisées ; et Taillardat (Orléans), créée en 1987, spécialisée dans les sièges et meubles inspirés des XVIIIᵉ et XIXᵉ siècles avec un confort contemporain et des finitions impeccables. Toutes trois perpétuent un savoir-faire d’exception, alliant fidélité historique, matériaux nobles et travail entièrement artisanal.

Restaurer du mobilier ancien Second Empire

Il est possible de restaurer un meuble Second Empire afin de préserver son authenticité tout en lui redonnant son éclat et sa fonction d’origine. Cette démarche permet non seulement de conserver un témoin précieux du XIXᵉ siècle, mais aussi de prolonger sa durée de vie pour un usage quotidien ou décoratif. Selon l’état et la nature du meuble, l’intervention peut relever de l’ébénisterie — consolidation de la structure, recollage des assemblages, remplacement de placages, restauration de marqueteries ou d’incrustations — ou de la tapisserie d’ameublement pour les assises, avec remise en état des garnitures et pose de tissus fidèles à l’esprit de l’époque. Les finitions traditionnelles, comme la dorure, le vernis au tampon ou la patine à l’ancienne, viennent parfaire l’ensemble, restituant la richesse décorative et le confort caractéristiques du style Napoléon III.

Entrepreneur digital et artisan d’art, je mets à profit mon parcours atypique pour partager ma vision du design de luxe et de la décoration d’intérieur, enrichie par l’artisanat, l’histoire et la création contemporaine. Depuis 2012, je travaille quotidiennement dans mon atelier au bord du lac d’Annecy, créant des intérieurs sur mesure pour des décorateurs exigeants et des clients privés.