High-Tech Design (1970-1990) : quand la technologie industrielle devient le langage esthétique

Entre les chocs pétroliers des années 1970 et l’euphorie technologique de la fin des années 1980, une révolution esthétique bouleverse l’architecture et le design : le mouvement High-Tech érige la technologie en manifeste créatif. Loin de dissimuler les tuyauteries, les câblages ou les structures métalliques derrière des habillages décoratifs, cette avant-garde radicale les expose fièrement, transformant l’infrastructure en ornement et la performance technique en langage visuel. Ce qui était autrefois relégué aux coulisses – les ascenseurs, les conduits d’aération, les échafaudages d’acier – devient la matière première d’une nouvelle beauté industrielle

Genèse d’une esthétique industrielle : les racines du High-Tech

Cette célébration de la technologie comme expression artistique naît dans un contexte de mutations profondes : la crise énergétique impose une réflexion sur l’efficacité des bâtiments, l’informatique commence sa conquête du grand public, et une génération de créateurs formés dans les années 1960 rejette l’ornementation postmoderne au profit d’une honnêteté structurelle radicale. Des architectes comme Norman Foster, Renzo Piano et Richard Rogers, des designers industriels comme Mario Bellini, Richard Sapper et Dieter Rams forgent un vocabulaire esthétique où la machine inspire l’art, où l’usine devient cathédrale, et où le boulonné remplace le sculpté.

L’héritage moderniste revisité

Si le mouvement High-Tech émerge véritablement dans les années 1970, ses racines plongent profondément dans l’héritage du modernisme européen et de l’architecture fonctionnaliste de l’entre-deux-guerres. Les préceptes de Le Corbusier proclamant « la maison est une machine à habiter », les expérimentations structurelles du Bauhaus, et les recherches sur les nouveaux matériaux de Jean Prouvé constituent le terreau fertile où germe cette nouvelle esthétique. Cependant, là où les modernistes cherchaient une pureté formelle souvent blanche et abstraite, le High-Tech assume pleinement la matérialité brute de l’industrie.

L’architecte britannique Cedric Price, figure prophétique souvent méconnue, pose dès les années 1960 les fondations théoriques du mouvement avec son projet visionnaire du Fun Palace (1961) – jamais construit mais infiniment influent. Cette « anti-cathédrale de plaisir » conçue avec la chorégraphe Joan Littlewood imagine une structure métallique entièrement modulable où les espaces se reconfigurent selon les usages, où la technique n’est plus au service d’une forme figée mais devient l’instrument d’une flexibilité radicale. Cette conception du bâtiment comme système évolutif plutôt que monument achevé irrigue toute la pensée High-Tech.

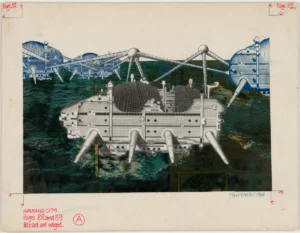

Le groupe Archigram, collectif d’architectes britanniques formé en 1961 autour de Peter Cook, Warren Chalk et Ron Herron, pousse cette logique à l’extrême avec des projets graphiques spectaculaires comme la Plug-in City (1964) ou la Walking City (1964) – mégastructures mobiles, connectables, transformables qui fantasment une architecture nomade et technologique. Bien que restés à l’état de dessins provocateurs, ces projets installent dans l’imaginaire collectif l’idée d’une beauté possible de la machine, d’une poésie des grues et des conteneurs, préfigurant l’esthétique High-Tech qui va s’incarner dans des réalisations concrètes.

Le contexte économique et culturel des années 1970

L’émergence du High-Tech coïncide avec une période de bouleversements économiques et sociaux qui redéfinissent le rapport à la technologie et à l’industrie. Les chocs pétroliers de 1973 et 1979 imposent une réflexion urgente sur l’efficacité énergétique et la performance thermique des bâtiments. Les architectes High-Tech répondent à ce défi par des solutions techniques visibles : vitrages performants à contrôle solaire, ventilation naturelle assistée par des systèmes mécaniques apparents, structures légères minimisant les matériaux. La crise devient ainsi un accélérateur d’innovation plutôt qu’une contrainte.

Parallèlement, la désindustrialisation progressive de l’Europe et de l’Amérique du Nord transforme le regard porté sur l’usine. Ce qui était symbole d’aliénation ouvrière devient, avec la distance, objet de fascination esthétique. Les hangars industriels désaffectés, les grues portuaires abandonnées, les infrastructures ferroviaires obsolètes acquièrent une valeur patrimoniale inattendue.

Les architectes High-Tech ne construisent pas seulement dans un style industriel, ils réhabilitent et valorisent l’héritage industriel, anticipant les conversions de friches en lofts et espaces culturels qui caractériseront les décennies suivantes.

Sur le plan culturel, l’émergence du punk à Londres en 1976-1977, avec son esthétique du bricolage, ses épingles à nourrice et sa célébration de l’inachevé, partage avec le High-Tech architectural une fascination pour la beauté brute et non apprêtée.

Cette convergence n’est pas anodine : elle témoigne d’une génération qui rejette simultanément l’establishment politique, le confort bourgeois et l’ornementation décorative au profit d’une authenticité radicale, qu’elle soit musicale ou architecturale. Cette rébellion formelle s’inscrit dans un contexte plus large de contestation des conventions esthétiques, comme en témoigne également le mouvement Radical Design italien qui, par d’autres moyens, questionne les dogmes du design établi.

Manifestes bâtis : les cathédrales technologiques

Le Centre Pompidou : révolution parisienne

Lorsque le Centre national d’art et de culture Georges-Pompidou ouvre ses portes en 1977 au cœur du vieux Paris, la stupéfaction est générale. Cette « raffinerie de pétrole » comme la surnomment ses détracteurs, ce « monstre métallique » qui ose afficher ses entrailles colorées face aux toits d’ardoise et aux façades haussmanniennes, incarne à lui seul la révolution High-Tech. Conçu par les jeunes architectes Renzo Piano (34 ans) et Richard Rogers (38 ans), lauréats d’un concours international en 1971, le bâtiment inverse radicalement les conventions architecturales.

Le principe fondateur tient en une inversion spectaculaire : extérioriser tous les éléments techniques – structure, circulations, fluides – pour libérer à l’intérieur des plateaux entièrement flexibles et modulables. Les poutres d’acier gerberettes qui soutiennent les planchers, les escalators transparents de la façade, les conduits de ventilation bleus, les tuyaux d’eau verts, les câbles électriques jaunes et les ascenseurs rouges composent une polychromie fonctionnelle où chaque couleur code un système technique. Cette lisibilité des fonctions transforme le bâtiment en machine pédagogique qui révèle son propre fonctionnement.

L’accueil initial est tumultueux : Pompidou lui-même, qui ne verra pas l’achèvement du projet, aurait été déçu par sa brutalité ; les Parisiens le surnomment « Notre-Dame de la Tuyauterie » ou « le pétrolier du Marais ». Pourtant, avec plus de 7 millions de visiteurs dès la première année, le Centre Pompidou devient immédiatement un phénomène culturel et urbain. Ses vastes plateaux sans cloisons permettent des accrochages évolutifs, sa piazza accueille spontanément artistes de rue et badauds, son escalator cathédrale offre une promenade architecturale unique avec vue panoramique sur Paris. Le « Beaubourg » prouve qu’une esthétique radicalement industrielle peut séduire le grand public et régénérer un quartier entier.

Le Lloyd’s Building : la City médiévale rencontre le futur

Si Pompidou révolutionne Paris, le Lloyd’s Building (1978-1986) de Richard Rogers à Londres pousse la logique High-Tech jusqu’à ses conséquences ultimes dans le contexte du capitalisme financier. Commandé par la prestigieuse compagnie d’assurance Lloyd’s of London pour remplacer son siège historique, ce gratte-ciel de 88 mètres au cœur de la City médiévale incarne la fusion entre tradition britannique et audace technologique. Rogers applique et raffine les principes expérimentés à Pompidou : structure extérieure, services périphériques, cœur libéré.

L’innovation majeure réside dans l’organisation verticale : six tours de services contenant ascenseurs, escaliers, sanitaires et gaines techniques entourent un atrium central spectaculaire de 60 mètres de hauteur. Cette cathédrale de verre et d’acier accueille la Room, le parquet historique des Lloyd’s où courtiers et assureurs négocient selon des rituels séculaires, désormais enchâssé dans une architecture résolument futuriste. Le contraste entre les costumes trois-pièces et les cravates des banquiers et l’esthétique industrielle brute du conteneur crée une tension fascinante entre tradition et modernité.

L’extérieur affiche sans complexe sa nature mécanique : tuyauteries d’acier inoxydable, cabines d’ascenseur visibles glissant le long de la façade telles des capsules de science-fiction, grues de maintenance intégrées à la composition architecturale. Chaque nuit, l’éclairage transforme le bâtiment en sculpture lumineuse monumentale, ses structures tubulaires brillant comme un vaisseau spatial amarré dans le tissu médiéval de la City. Classé monument historique dès 2011 (fait rarissime pour un bâtiment aussi récent) le Lloyd’s Building témoigne de la pérennité esthétique du mouvement High-Tech.

Norman Foster : la perfection technologique comme art

Si Rogers et Piano célèbrent une esthétique expressionniste de la technologie, Norman Foster incarne une voie plus apollinienne, une quête de perfection technique et de raffinement industriel poussés à l’extrême. Formé à l’université de Yale auprès de Paul Rudolph, Foster fonde en 1967 avec sa première épouse Wendy Foster, Richard Rogers et Su Rogers l’agence Team 4, avant de créer Foster Associates (devenu Foster + Partners) en 1967. Son approche du High-Tech privilégie la sophistication discrète sur l’expressivité brute.

Le siège de la Hongkong and Shanghai Bank (HSBC, 1979-1986) à Hong Kong représente le sommet de cette philosophie. Avec ses 47 étages sans colonnes intérieures, sa structure apparente en acier suspendue à huit mâts géants, son atrium traversant de lumière naturelle capturée par un système de miroirs mobiles, et son coût pharaonique (plus d’un milliard de dollars, faisant de lui le bâtiment le plus cher jamais construit à l’époque), HSBC incarne la haute couture architecturale High-Tech. Chaque élément – des joints de façade aux panneaux d’aluminium, des escalators suspendus aux détails d’assemblage – est dessiné avec une précision d’orfèvre.

Cette obsession du détail technique comme expression esthétique caractérise toute l’œuvre de Foster. Son aéroport de Stansted (1981-1991) près de Londres démontre comment une infrastructure utilitaire peut atteindre une grâce sculpturale : une forêt de « arbres » structurels en acier supporte une toiture translucide inondée de lumière zénithale, créant un espace d’une sérénité cathédrale pour les voyageurs. Plus tard, le viaduc de Millau (1993-2004) en France, avec ses pylônes effilés s’élevant à 343 mètres, prouvera que l’ingénierie structurelle peut rivaliser avec les plus grandes œuvres d’art.

Design industriel : quand l’objet devient machine sublime

Mario Bellini : l’humanisation de la technologie

Dans le domaine du design industriel, l’Italien Mario Bellini incarne une approche sophistiquée du High-Tech qui tempère la froideur technologique par une sensualité formelle et une attention à l’expérience humaine. Consultant pour Olivetti dès 1963, Bellini révolutionne le design des machines de bureau à une époque où ordinateurs et calculatrices commencent à envahir les espaces de travail. Sa calculatrice Divisumma 18 (1972) remporte le Compasso d’Oro en marquant une rupture décisive avec l’esthétique froide et rectangulaire des équipements de bureau.

Le génie de Bellini réside dans sa capacité à sculpter la technologie : ses claviers ne sont plus de simples grilles fonctionnelles mais des paysages tactiles où les touches deviennent collines douces, ses boîtiers en ABS moulé épousent organiquement les composants internes plutôt que de les emprisonner dans des coffres rigides. Cette approche, qui dialogue avec les principes du design organique, démontre qu’une machine peut épouser des courbes sensuelles tout en conservant sa rigueur fonctionnelle. Pour la machine à écrire Olivetti ET 101 (1978), il crée un profil en coin élégant qui anticipe l’esthétique des ordinateurs portables, tandis que l’Olivetti Praxis 48 (1981) camoufle la complexité mécanique d’une machine à écrire sous des courbes sensuelles en résine noire brillante.

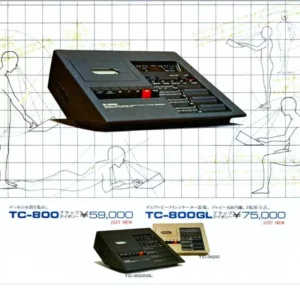

Cette approche trouve son apogée avec ses créations pour Yamaha : les systèmes Hi-Fi TC-800 series (1974-1978) transforment l’électronique domestique en objets de désir sculptural. Les amplificateurs, tuners et platines vinyle ne sont plus dissimulés dans des meubles en bois mais exposés fièrement comme des instruments de précision. Les façades en aluminium brossé, les cadrans analogiques aux typographies raffinées, les boutons de contrôle finement moletés célèbrent la beauté intrinsèque de la technologie audio tout en la rendant accessible et désirable. Bellini démontre que High-Tech ne signifie pas nécessairement austérité, mais peut au contraire conjuguer performance et plaisir sensoriel.

Richard Sapper : l’intelligence silencieuse des objets

Si Bellini sculpte la technologie, l’Allemand Richard Sapper (1932-2015) l’affine jusqu’à l’essence. Formé à Munich puis installé à Milan dès 1958, Sapper incarne une synthèse unique entre rigueur germanique et élégance italienne. Sa philosophie tient dans une formule : « Le bon design se reconnaît à l’intelligence de sa fonctionnalité. » Chacun de ses objets témoigne d’une réflexion approfondie sur le geste, l’usage, la durée, transformant des produits utilitaires en instruments de précision quasi chirurgicale.

Sa collaboration avec Marco Zanuso produit dès 1964 la radio portable TS 502 pour Brionvega, boîtier cubique en ABS aux coins arrondis et poignée intégrée qui rompt avec les radios transistor gadgets de l’époque. Mais c’est sa lampe Tizio (1972) pour Artemide qui devient l’icône absolue du design High-Tech domestique. Sans câble électrique apparent – le courant passe par la structure métallique elle-même –, parfaitement équilibrée grâce à des contrepoids invisibles, orientable dans tous les plans avec une fluidité mécanique enivrante, la Tizio transforme une simple lampe de bureau en objet cinétique fascinant.

L’esthétique Tizio cristallise tous les codes High-Tech : noir mat industriel, articulations apparentes inspirées des bras de robot, halogène miniaturisé exposant sa technologie, absence totale d’ornementation. Elle trône aussi bien sur le bureau de l’architecte que dans les plateaux de tournage de films de science-fiction, incarnant une modernité intemporelle. Sa production continue depuis plus de cinquante ans témoigne de sa pertinence formelle indépassée. Pour IBM, Sapper dessine le ThinkPad (1992), ordinateur portable noir sobre devenu standard de l’informatique professionnelle, prouvant que son approche minimaliste et fonctionnelle traverse les décennies.

Dieter Rams et Braun : la liturgie de la simplicité technique

Impossible d’évoquer le design High-Tech sans mentionner Dieter Rams et son œuvre pour Braun. Bien que sa carrière débute dans les années 1950, l’apogée de son influence sur l’esthétique technologique se déploie dans les années 1970-1980. Directeur du design chez Braun de 1961 à 1995, Rams élabore une philosophie résumée dans ses célèbres « 10 principes du bon design » qui deviennent le catéchisme du design industriel : « Le bon design est innovant, rend un produit utile, est esthétique, rend un produit compréhensible, est discret, est honnête, est durable, est cohérent jusqu’au moindre détail, est écologique, et implique aussi peu de design que possible. »

Les produits Braun sous sa direction – du lecteur phonographique SK 4 (1956, surnommé « Snow White’s Coffin ») aux calculatrices ET series (années 1970-1980), des rasoirs électriques aux systèmes audio Atelier – définissent une esthétique de la réduction maximale : grilles géométriques parfaites, typographie Akzidenz-Grotesk austère, palette chromatique limitée au noir, blanc et gris, matériaux honnêtes (métal, verre, plastique de qualité) sans faux-semblants. Cette approche influence profondément le design électronique contemporain, jusqu’à Jonathan Ive et Apple qui reconnaissent ouvertement leur dette envers Rams. L’héritage de Rams s’inscrit dans la continuité du Good Design Movement qui, dès les années 1940-1950, prônait l’accessibilité et la qualité pour tous.

L’approche Braun-Rams représente la face ascétique et presque mystique du High-Tech : là où d’autres designers célèbrent l’exubérance technique, Rams pratique une forme de retenue zen où la technologie s’efface derrière la fonction. Ses produits ne cherchent pas à impressionner mais à disparaître dans l’évidence de leur utilité. Cette philosophie du « less but better » (moins mais mieux) résonne aujourd’hui avec une acuité particulière face à la surabondance d’objets connectés et à la quête d’une technologie plus sobre et durable.

Matières et mise en œuvre : la palette industrielle

L’acier : structure et vérité

Le métal, et particulièrement l’acier, constitue le matériau emblématique du High-Tech, célébré pour ses propriétés structurelles exceptionnelles et son esthétique industrielle brute. Les architectes du mouvement exploitent systématiquement les profils laminés standardisés – IPN, HEA, tubes circulaires et carrés – issus du catalogue de la construction métallique industrielle. Cette standardisation assumée s’oppose frontalement à la tradition artisanale : plutôt que de dessiner des éléments sur-mesure, les créateurs High-Tech composent avec les dimensions normalisées, transformant la contrainte industrielle en vocabulaire formel.

Les finitions métalliques deviennent langage esthétique : l’acier galvanisé à chaud avec ses motifs de cristallisation aléatoires (paillettes), l’inox brossé aux reflets linéaires, l’aluminium anodisé dans sa gamme de gris, l’acier peint en couleurs vives codifiant les fonctions (comme à Pompidou). Les architectes révèlent également les systèmes d’assemblage : boulons apparents à tête hexagonale, soudures polies mais visibles, platines de connexion dimensionnées généreusement. Ce qui était traditionnellement caché dans l’épaisseur des murs devient la matière même de la composition architecturale, créant une honnêteté structurelle radicale.

Les câbles et tirants en acier haute résistance permettent de créer des structures tendues spectaculaires, inspirées de l’ingénierie navale et aéronautique. Le Parc de la Villette à Paris (Bernard Tschumi, 1982-1998) ou la tente du Millenium Dome à Londres (Richard Rogers, 1999) exploitent ces systèmes de traction qui remplacent la compression maçonnée traditionnelle par une légèreté tendue. L’acier permet également les grandes portées sans appui intermédiaire, libérant les espaces intérieurs : les poutres en treillis, les structures gerberettes, les arcs métalliques créent des halles cathédrales entièrement dégagées.

Le verre : transparence et performance

Si l’acier forme le squelette du High-Tech, le verre en constitue la peau. Les années 1970-1980 voient des avancées spectaculaires dans la technologie verrière : double vitrage améliorant l’isolation thermique, verres teintés et réfléchissants contrôlant l’apport solaire, vitrages feuilletés sécurisés, et émergence des premiers vitrages à couches sélectives laissant passer la lumière visible tout en bloquant les infrarouges. Ces innovations permettent aux architectes High-Tech de réaliser leur rêve de transparence totale sans sacrifier les performances énergétiques.

Les systèmes de murs-rideaux industrialisés se perfectionnent : profilés d’aluminium à rupture de pont thermique, joints EPDM assurant l’étanchéité, systèmes de drainage des condensations intégrés. Les façades deviennent des peaux techniques complexes dissimulant sous leur apparente simplicité une sophistication d’ingénierie remarquable. Norman Foster pousse cette logique jusqu’à créer des façades à double peau : deux parois vitrées séparées par une lame d’air ventilée naturellement, créant un effet de cheminée thermique qui assiste la climatisation passive.

Le verre structurel – assemblages par collage silicone ou par pinces mécaniques – permet de minimiser voire supprimer les montants visibles, créant des parois translucides continues spectaculaires. Les serres du XIXe siècle (Paxton, Labrouste) avaient ouvert la voie ; le High-Tech la prolonge avec les moyens contemporains. Les verrières zénithales, les atriums baignés de lumière, les coursives vitrées suspendues entre les volumes deviennent signatures du mouvement, affirmant que l’architecture peut être simultanément protectrice et immatérielle, technique et poétique.

Les composites et plastiques : la révolution des polymères

Si l’acier et le verre ancrent le High-Tech dans la tradition industrielle lourde, les matériaux composites et plastiques l’ouvrent vers la modernité chimique et aérospatiale. L’ABS (Acrylonitrile Butadiène Styrène), le polycarbonate, le polypropylène et les résines thermodurcissables permettent aux designers de créer des formes impossibles avec les matériaux traditionnels : coques monoblocs sans joints apparents, transparences teintées, finitions de surface contrôlées (brillantes, mates, texturées).

Le mobilier High-Tech exploite massivement ces possibilités : les chaises de Charles et Ray Eames en fibre de verre, les assises de Verner Panton en polypropylène moulé d’une pièce, les sièges de bureau de Herman Miller combinant mesh technique et polymères structuraux. L’entreprise italienne Kartell, sous la direction artistique d’Anna Castelli Ferrieri puis de designers comme Philippe Starck, fait du plastique technique un matériau noble, prouvant qu’il peut rivaliser esthétiquement avec le bois précieux ou le cuir, participant ainsi à la démocratisation du bon design accessible.

Les composites fibres de carbone et kevlar, hérités de l’aéronautique et de la compétition automobile, commencent timidement à apparaître dans le design de luxe des années 1980 : mobilier ultra-léger, carrosseries de véhicules de prestige, équipements sportifs haut de gamme. Leur trame textile visible sous la résine transparente devient elle-même un code esthétique de performance, signalant l’appartenance au monde de la technologie de pointe. Cette esthétique du composite high-performance préfigure son explosion dans le design automobile et industriel des décennies 2000-2010.

Circulation internationale et déclinaisons nationales

La matrice britannique : du brutalisme au High-Tech

Si le High-Tech est un mouvement international, la Grande-Bretagne en constitue indiscutablement le foyer originel. Cette prééminence britannique s’explique par plusieurs facteurs convergents : l’héritage d’une culture d’ingénierie structurelle brillante (des ponts victoriens aux constructions métalliques du Crystal Palace), une tradition d’architecture brutaliste assumant la rudesse des matériaux (Smithson, Stirling), et surtout une génération formée à l’Architectural Association de Londres dans les années 1950-1960 qui cultive l’expérimentation radicale.

Le trio fondateur – Norman Foster, Richard Rogers, Nicholas Grimshaw – tous nés dans les années 1930, partagent une formation similaire et une fascination pour l’Amérique de Buckminster Fuller et ses dômes géodésiques, de Charles et Ray Eames et leur célébration de l’industrialisation intelligente. Leurs premiers projets dans les années 1960 testent des systèmes constructifs industrialisés : panneaux sandwich, structures métalliques légères, enveloppes démontables. L’usine Reliance Controls (Team 4, 1967) préfigure déjà toute l’esthétique High-Tech avec sa structure apparente et sa flexibilité d’usage.

La reconnaissance internationale arrive avec les grands projets des années 1970 : outre Pompidou, le Sainsbury Centre for Visual Arts à Norwich (Foster, 1974-1978). affine le concept de « hangar noble » – vaste hall unique sous structure métallique apparente et toiture translucide, où l’art contemporain dialogue avec l’esthétique industrielle. Le succès britannique s’explique aussi par un pragmatisme économique : les systèmes industrialisés promettent rapidité d’exécution et maîtrise des coûts, arguments décisifs en période de crise. Le High-Tech britannique exporte ensuite mondialement son savoir-faire, des gratte-ciels de Hong Kong aux aéroports du Moyen-Orient.

L’interprétation italienne : design et industrie

L’Italie aborde le High-Tech par une porte différente : celle du design industriel et de la relation intime entre créateurs et fabricants qu’entretient le système italien depuis l’après-guerre. Des entreprises comme Olivetti, Artemide, Kartell, Cassina, B&B Italia ou Alias ne se contentent pas de produire les dessins d’auteurs, elles deviennent de véritables laboratoires de recherche où ingénieurs et designers collaborent étroitement pour repousser les limites techniques et formelles.

Adriano Olivetti, figure tutélaire décédée en 1960 mais dont l’héritage irrigue les décennies suivantes, avait établi un modèle unique : une entreprise industrielle investissant massivement dans le design, l’architecture et la culture. Sous sa direction puis celle de ses successeurs, Olivetti emploie simultanément Ettore Sottsass, Mario Bellini, Michele De Lucchi, transformant chaque machine à écrire, calculatrice ou terminal informatique en manifeste esthétique. Cette approche diffuse dans tout le tissu industriel italien : Alberto Meda pour Alias, Achille Castiglioni pour Flos, Vico Magistretti pour Artemide créent des objets où la sophistication technique ne sacrifie jamais l’élégance formelle.

Le « Made in Italy » High-Tech se distingue par un refus de l’austérité : là où les Britanniques cultivent une rudesse quasi-industrielle et les Allemands une rigueur spartiate, les Italiens injectent sensualité, couleur et audace. La chaise Seconda (1982) de Mario Botta pour Alias, avec sa structure tubulaire perforée en acier laqué, ou la lampe Titania (1989) d’Alberto Meda et Paolo Rizzatto pour Luceplan, avec son réflecteur en aluminium microfusionné d’une finesse extrême, démontrent qu’on peut être technologiquement radical tout en restant séduisant. Cette voie italienne influencera profondément le design électronique grand public des années 1990-2000.

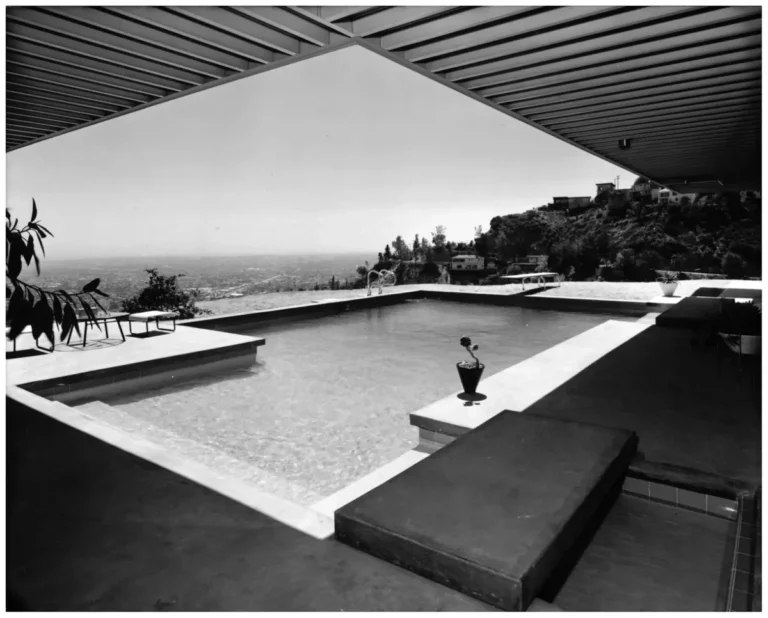

Les métamorphoses américaines et japonaises

Aux États-Unis, le High-Tech trouve un terrain fertile dans la culture californienne de l’innovation technologique et de l’informalité entrepreneuriale. La Silicon Valley en gestation dans les années 1970, avec ses garages transformés en start-ups et ses campus industriels décontractés, adopte naturellement une esthétique qui célèbre la technologie sans hiérarchie formelle. Des architectes comme Helmut Jahn adaptent le vocabulaire High-Tech à l’échelle monumentale des gratte-ciels de Chicago, tandis que sur la côte Ouest, des firmes comme Morphosis (Thom Mayne) fusionnent High-Tech et déconstruction.

Le design industriel américain, incarné par des entreprises comme Herman Miller (mobilier de bureau), Apple (informatique grand public) ou IBM (informatique professionnelle), développe une approche High-Tech tournée vers l’ergonomie et l’expérience utilisateur. Le fauteuil de bureau Aeron (1994) de Don Chadwick et Bill Stumpf pour Herman Miller, avec sa résille tendue et sa mécanique d’ajustement sophistiquée entièrement visible, devient l’icône du mobilier de bureau High-Tech, équipant aussi bien les agences publicitaires branchées que les salles de trading de Wall Street.

Le Japon, de son côté, interprète le High-Tech à travers le prisme de sa culture manufacturière d’excellence et de son esthétique du détail parfait. Sony, avec son Walkman (1979) dessiné sous la direction de Norio Ohga, miniaturise la technologie audio jusqu’à la rendre portable et personnelle, créant un objet culte dont le boîtier métallique, les boutons tactiles et les finitions impeccables définissent une nouvelle catégorie de produits nomades. Canon, Nikon et Minolta appliquent le même soin aux appareils photographiques reflex, transformant l’électronique photographique en bijoux de précision. Cette obsession japonaise de la miniaturisation parfaite et de la qualité manufacturière préfigure l’esthétique des smartphones et objets connectés contemporains.

L’impact culturel : du plateau de tournage à la rue

Science-fiction et imaginaire collectif

Le mouvement High-Tech entretient une relation symbiotique fascinante avec la science-fiction, particulièrement cinématographique. Les décors de Ridley Scott pour Alien (1979) et Blade Runner (1982), imaginés par Ron Cobb et Syd Mead, empruntent massivement au vocabulaire High-Tech : coursives métalliques, tuyauteries apparentes, structures industrielles reconverties, éclairages techniques. Cette esthétique « used future » (futur usagé) où la technologie n’est plus rutilante mais patinée, fonctionnelle plutôt que spectaculaire, résonne profondément avec l’approche High-Tech architecturale.

Inversement, l’architecture et le design High-Tech nourrissent l’imaginaire science-fictionnel : le Centre Pompidou apparaît dans des films futuristes, les intérieurs High-Tech équipent les vaisseaux spatiaux de Star Trek, les bureaux design italien meublent les quartiers généraux des méchants de James Bond. Cette circularité entre réel et fiction installe le High-Tech comme langage visuel de la modernité technologique, influençant aussi bien les décorateurs de cinéma que les architectes d’intérieur, les designers industriels que les illustrateurs de jeux vidéo.

Les jeux vidéo émergents des années 1980, avec leur esthétique pixelisée et leurs interfaces minimalistes, partagent avec le High-Tech une fascination pour la lisibilité fonctionnelle et l’économie de moyens. Les consoles Atari, Commodore ou Nintendo adoptent des boîtiers aux lignes technologiques, boutons colorés et typographies mécaniques qui les inscrivent dans la famille esthétique High-Tech. Cette convergence préfigure l’importance du design d’interface et de l’expérience utilisateur dans l’économie numérique contemporaine.

Loft culture et reconversion industrielle

Le High-Tech architectural coïncide avec l’émergence de la loft culture dans les métropoles occidentales, particulièrement à New York, Londres et Paris. Les artistes, puis les jeunes professionnels, investissent les anciens espaces industriels désaffectés – usines, entrepôts, ateliers – attirés par leurs vastes volumes, leurs grandes hauteurs sous plafond et leur luminosité. Ces squats d’abord illégaux puis progressivement légalisés adoptent naturellement une esthétique qui valorise plutôt que cache l’héritage industriel : briques apparentes, poutres métalliques, conduits de ventilation exposés, sols en béton ciré.

Cette réhabilitation de l’industriel en résidentiel chic consacre l’esthétique High-Tech comme marqueur de distinction sociale. Les magazines de décoration des années 1980 (Wallpaper, Elle Décoration, AD) célèbrent ces intérieurs où le mobilier design côtoie les vestiges industriels, où une lampe Tizio éclaire un bureau établi sur des tréteaux métalliques, où des étagères Tecno stockent livres d’art et vinyles rares. Le loft devient le décor type de la nouvelle classe créative – graphistes, architectes, publicitaires, artistes – qui valorise l’authenticité industrielle sur le confort bourgeois traditionnel.

Paradoxalement, cette gentrification esthétisante des quartiers industriels participe à leur transformation socio-économique et à l’éviction progressive des activités productives et des populations ouvrières originelles. Le High-Tech, mouvement célébrant l’industrie, accompagne ainsi sa disparition du tissu urbain central. SoHo à New York, Shoreditch à Londres, Belleville à Paris passent en deux décennies du statut de friches industrielles à celui de quartiers branchés où les loyers excluent désormais les artistes pionniers. Cette tension entre célébration esthétique et réalité économique traverse toute l’histoire du mouvement.

Mode et culture vestimentaire

L’influence du High-Tech transcendent largement l’architecture et le design d’objet pour irriguer la mode et la culture vestimentaire. Dès la fin des années 1970, des créateurs explorent les matériaux techniques : nylon ripstop, Gore-Tex, néoprène, tissus réfléchissants empruntés aux vêtements de travail industriels et aux équipements sportifs de performance. Issey Miyake au Japon, Jean-Paul Gaultier en France incorporent fermetures éclair industrielles, sangles, clips et boucles métalliques dans leurs collections.

Les années 1980 voient l’explosion du sportswear et du streetwear qui démocratisent cette esthétique technique : les sneakers Nike avec leurs coussins d’air visibles et leurs structures renforcées apparentes, les vestes Patagonia et The North Face aux couleurs vives et aux multiples poches techniques, les montres Casio numériques multifonctions deviennent les accessoires d’une modernité décontractée. Le look « techwear » qui émergera dans les années 2000 (Acronym, Stone Island) prolongera et radicalisera cette fusion entre fonctionnalité technique et expression stylistique.

Plus conceptuellement, le High-Tech influence l’approche même du vêtement : plutôt qu’enveloppe décorative dissimulant le corps, il devient système technique adaptable – doublures amovibles, capuches détachables, poches transformables. Cette modularité, directement inspirée de l’architecture High-Tech et de ses espaces reconfigurables, anticipe les questionnements contemporains sur la durabilité vestimentaire et la multi-fonctionnalité des garde-robes.

Mobilier et objets design iconiques du High-Tech

Au-delà de l’architecture monumentale et des machines de bureau sophistiquées, le mouvement High-Tech a donc produit une constellation d’objets domestiques et de mobilier qui ont profondément marqué la culture matérielle contemporaine. Ces créations traduisent à l’échelle de l’habitat et du quotidien les principes développés dans les grands édifices : structure apparente, matériaux industriels assumés, modularité fonctionnelle et célébration de la technique comme langage esthétique.

Les systèmes d’étagères modulaires : architecture en kit

L’étagère USM Haller (1965), conçue par Fritz Haller

L’étagère USM Haller (1965), conçue par Fritz Haller pour l’entreprise suisse USM, incarne parfaitement la philosophie High-Tech appliquée au mobilier. Initialement développée comme système de rayonnage industriel pour archives et entrepôts, elle se compose d’éléments standardisés assemblables à l’infini : tubes chromés, sphères de connexion et panneaux métalliques laqués. Son génie réside dans sa logique constructive universelle – chaque propriétaire devient architecte de son propre système de rangement, ajoutant, retirant ou reconfigurant les modules selon l’évolution de ses besoins.

Cette modularité radicale répond directement aux préceptes de Cedric Price et Archigram : le meuble n’est plus objet figé mais système évolutif. Les sphères chromées aux jointures, loin d’être dissimulées, deviennent signature visuelle du système, transformant un élément technique en ornement. Adoptée aussi bien par les grandes entreprises (IBM, Apple) que par les particuliers branchés, l’USM traverse les décennies sans prendre une ride, sa palette de couleurs s’enrichissant régulièrement (du blanc immaculé au bleu Klein) tout en conservant son ADN industriel.

Système 606 Universal Shelving System (1960) de Dieter Rams

Dans le même esprit, le système 606 Universal Shelving System (1960) de Dieter Rams pour Vitsœ applique les principes du design allemand rigoureux à un mobilier mural modulaire. Montants métalliques fixés au mur, étagères en bois ou métal, caissons et tiroirs interchangeables composent un vocabulaire minimal permettant des configurations infinies.

Contrairement à l’USM au caractère plus industriel, le 606 privilégie une discrétion raffinée où la structure s’efface derrière la fonction. Produit sans interruption depuis plus de soixante ans avec les mêmes dimensions standardisées, garantissant la compatibilité entre pièces neuves et anciennes , il incarne l’idéal High-Tech de durabilité par la modularité.

Sièges techniques : l’ergonomie comme sculpture

Si le mouvement High-Tech célèbre la machine, il n’oublie pas le corps humain qui l’habite.

Le fauteuil Nomos (1986) de Norman Foster

Le fauteuil Nomos de Norman Foster pour Tecno matérialise cette préoccupation : structure en aluminium poli comme un châssis aéronautique, mécanisme de bascule sophistiqué entièrement visible, cuir tendu sur armature métallique rappelant les sièges Eames mais poussant plus loin la lisibilité technique. Chaque rivet, chaque articulation participe à la composition formelle, transformant un simple siège de bureau en objet mécanique précieux.

La chaise Seconda (1982) de Mario Botta

La chaise Seconda de Mario Botta pour Alias radicalise cette approche : structure tubulaire en acier perforé de trous réguliers – initialement fonctionnels pour alléger le poids, devenus motif décoratif –, assise et dossier composés de la même tôle pliée et percée. Le résultat évoque simultanément l’échafaudage de chantier et le mobilier de jardin sophistiqué, une ambiguïté typiquement High-Tech où l’industriel devient raffinement. Les versions laquées de couleurs vives (rouge, jaune, bleu) accentuent cette célébration joyeuse de la tôle d’acier, matériau humble élevé au rang d’art.

Le fauteuil Louis 20 (1992) par Philippe Starck, Vitra

Le fauteuil Louis 20 (1992) de Philippe Starck pour Vitra pousse la logique jusqu’à la provocation : pieds tubulaires en aluminium anodisé, assise en polypropylène moulé d’une pièce, dossier ajouré en résille synthétique. Starck détourne les codes du fauteuil Louis XVI – d’où le nom ironique – en les traduisant dans un vocabulaire résolument industriel. Le contraste entre la référence historique aristocratique et la matérialité populaire plastique crée une tension conceptuelle caractéristique du High-Tech tardif, plus ludique et postmoderne que ses incarnations pionnières.

Luminaires : la lumière comme mécanisme visible

Au-delà de la mythique Tizio de Sapper déjà évoquée, le High-Tech a produit une famille remarquable de luminaires célébrant leur technicité.

Atollo (1977) de Vico Magistretti pour Oluce

La lampe Atollo de Vico Magistretti pour Oluce, bien que plus classique dans ses proportions géométriques, utilise un aluminium tourné et anodisé qui affirme sa nature industrielle. Sa forme – cylindre, cône, hémisphère empilés – évoque les solides platoniciens tout en restant fidèle aux procédés de fabrication métallurgique.

La série 265 (1973) de Paolo Rizzatto pour Flos

La série 265 de Paolo Rizzatto pour Flos, avec ses bras articulés télescopiques en acier chromé et ses contrepoids apparents, transforme une applique murale en machine cinétique. L’utilisateur ne se contente pas d’allumer ou éteindre : il manipule physiquement l’objet, déploie ses segments, oriente le faisceau lumineux, engage un dialogue tactile avec le mécanisme. Cette interactivité mécanique, où chaque geste révèle le fonctionnement interne, anticipe les interfaces physiques contemporaines.

Le système Noce T/2 (1972) de Achille et Pier Giacomo Castiglioni pour Flos

Le système Noce T/2 de Achille et Pier Giacomo Castiglioni pour Flos radicalise l’approche : un simple transformateur en bakélite noire d’où émerge une ampoule halogène nue, suspendu par son câble électrique textile. Aucun abat-jour, aucun habillage, juste la vérité technique brute. Cette ascèse radicale, qui choqua initialement le public, est devenue une signature de la modernité industrielle, copiée à l’infini dans les bars et restaurants branchés cherchant une esthétique « authentique ».

Accessoires domestiques : quand l’outil devient icône

Le mouvement High-Tech ne s’est pas limité aux grandes pièces de mobilier, mais a irrigué l’ensemble des objets quotidiens. La montre G-Shock (1983) de Kikuo Ibe pour Casio transpose l’esthétique industrielle au poignet : boîtier en résine renforcée capable de résister aux chocs les plus violents, affichage digital lisible, fonctions multiples (chronomètre, alarmes, rétroéclairage) affichées sans fioriture. Conçue initialement pour les chantiers et les forces armées, la G-Shock devient objet culte de la culture urbaine, portée aussi bien par les ouvriers du bâtiment que par les musiciens hip-hop, incarnant une démocratisation du High-Tech.

Les ustensiles de cuisine Alessi sous la direction artistique d’Alessandro Mendini, bien que parfois plus postmodernes que strictement High-Tech, intègrent cette célébration de la performance technique. La bouilloire 9093 (1985) de Michael Graves, avec son sifflet en forme d’oiseau sur un corps conique en acier inoxydable brillant, ou la presse-agrumes Juicy Salif (1990) de Philippe Starck, sculpture arachnéenne en aluminium poli davantage objet d’art que presse-fruits fonctionnel, démontrent que même les accessoires culinaires peuvent devenir manifestes formels.

Les calculatrices scientifiques Casio et Texas Instruments, avec leurs claviers en caoutchouc à membrane, leurs boîtiers en ABS résistant, leurs affichages LCD aux caractères anguleux, constituent une famille d’objets High-Tech démocratisés, accessibles à tous les lycéens et étudiants. Leurs interfaces rigoureusement fonctionnelles – chaque touche clairement identifiée, hiérarchie visuelle des fonctions, robustesse adaptée à l’usage intensif – appliquent les préceptes de Dieter Rams à l’électronique grand public, influençant durablement le design des interfaces tactiles contemporaines.

Horlogerie et précision mécanique

Si la montre G-Shock incarne le High-Tech robuste et démocratique, l’horlogerie suisse de luxe développe une interprétation sophistiquée du mouvement. Les montres Richard Mille, apparues dans les années 2000 mais héritières directes de l’esthétique High-Tech, exposent fièrement leurs mouvements mécaniques complexes à travers des boîtiers en saphir transparent ou en composites techniques empruntés à la Formule 1. Ponts squelettés, visserie apparente en titane, rouages visibles transforment la montre en micro-architecture mécanique portée au poignet.

Les montres de plongée professionnelles Rolex Submariner, Omega Seamaster ou Blancpain Fifty Fathoms, bien qu’antérieures au mouvement High-Tech strict, en partagent l’esprit : outil technique affichant sans complexe sa fonction. Lunette tournante graduée, couronne vissée surdimensionnée, aiguilles phosphorescentes massives, index appliqués en relief – chaque élément répond à une nécessité fonctionnelle tout en composant une esthétique cohérente. Ces montres ont influencé le design de tous les objets de mesure et d’instrumentation High-Tech.

Dans un registre plus accessible, les montres Swatch (1983), révolution de l’horlogerie suisse face à la crise du quartz, appliquent les principes High-Tech à la production de masse : boîtier plastique moulé d’une pièce contenant un mouvement ultra-simplifié à 51 composants (contre 90 à 150 pour une montre mécanique traditionnelle), assemblage automatisé, design minimaliste. Cette rationalisation radicale du processus productif, célébrant l’efficience industrielle plutôt que l’artisanat traditionnel, sauve l’horlogerie suisse en la projetant dans l’ère High-Tech.

L’héritage dans le design contemporain

Ces objets iconiques ont établi un répertoire formel qui continue d’influencer le design contemporain. Les étagères métalliques industrielles meublent aussi bien les lofts new-yorkais que les studios parisiens, les lampes à bras articulé éclairent les espaces de coworking mondiaux, les montres techniques ornent les poignets de générations successives de professionnels urbains. Cette pérennité témoigne de la justesse de l’intuition High-Tech : la beauté de la fonction bien remplie transcende les modes passagères.

Le mobilier High-Tech a également anticipé les préoccupations contemporaines de durabilité et de modularité.

À l’heure de l’économie circulaire et du design responsable, la capacité des systèmes USM ou Vitsœ à évoluer avec les besoins sans être remplacés entièrement, leur réparabilité (chaque composant est disponible séparément), leur intemporalité formelle qui échappe à l’obsolescence esthétique constituent des vertus redécouvertes. Le High-Tech, mouvement célébrant la technologie, démontre paradoxalement qu’une approche technique rigoureuse peut produire des objets plus durables que l’artisanat traditionnel souvent idéalisé.

Ces créations ont enfin démocratisé une certaine forme de sophistication technique : porter une G-Shock ou utiliser une calculatrice scientifique Casio ne requiert ni fortune ni connaissances d’expert, contrairement aux objets de luxe traditionnels. Cette accessibilité du High-Tech, sa capacité à transformer des technologies de pointe en produits grand public abordables, rejoint les idéaux du Good Design Movement et préfigure la révolution numérique qui mettra des ordinateurs puissants dans chaque poche. L’héritage des objets High-Tech réside autant dans leurs formes devenues iconiques que dans leur promesse d’une modernité technique accessible à tous.

Héritage et postérité : du High-Tech au design numérique

La révolution informatique personnelle

Si le High-Tech des années 1970 célèbre les grandes infrastructures (centrales, aéroports, sièges sociaux ) les années 1980 voient l’émergence de l’informatique personnelle qui transpose cette esthétique à l’échelle domestique. L’Apple II (1977) de Steve Wozniak et Steve Jobs, dans son boîtier beige fonctionnel, puis surtout le Macintosh (1984) dessiné sous la supervision de Jobs avec l’équipe de Frog Design, établissent un nouveau paradigme : la technologie complexe peut être visuellement simple, intuitive et même chaleureuse.

Cette approche « High-Tech humanisé » trouve son apogée dans les créations d’Apple sous la direction design de Jonathan Ive à partir de 1996 : l’iMac G3 (1998) avec son boîtier translucide en polycarbonate coloré exposant ses composants internes, l’iPod (2001) réduisant un lecteur MP3 à l’essentiel – molette cliquable et écran minimaliste –, l’iPhone (2007) éliminant boutons et claviers physiques au profit d’une interface tout-écran. Ive reconnaît explicitement sa dette envers Dieter Rams et le design allemand rigoureux, tout en y ajoutant une sensualité tactile et une attention aux détails d’assemblage qui rappellent l’approche italienne.

Le design informatique contemporain – interfaces épurées, architecture de l’information claire, typographies sans-serif, icônes minimalistes – hérite directement des principes High-Tech : lisibilité fonctionnelle, honnêteté des matériaux (numériques), célébration de la performance technique. Les métaphores visuelles du skeuomorphisme (interfaces imitant des objets réels) cèdent progressivement la place au flat design et au material design qui assument la nature numérique du médium, exactement comme le High-Tech assumait la nature industrielle de ses matériaux.

Architecture contemporaine : néo High-Tech et évolutions

Le vocabulaire High-Tech continue d’évoluer et de se renouveler dans l’architecture du XXIe siècle. Norman Foster avec son gratte-ciel 30 St Mary Axe à Londres (2003, surnommé « The Gherkin »), Renzo Piano avec The Shard (2012) ou son Centre Pompidou-Metz (2010), Richard Rogers avec le Terminal 4 de Barajas à Madrid (2006) démontrent que l’approche structurelle et technique peut intégrer les enjeux contemporains de performance environnementale et de durabilité.

Les nouveaux matériaux – panneaux photovoltaïques intégrés, vitrages électrochromes modifiant leur opacité selon l’ensoleillement, structures en bois lamellé-collé haute performance, bétons fibrés ultra-performants – enrichissent la palette High-Tech tout en répondant aux urgences climatiques. L’esthétique reste celle de la lisibilité des systèmes : les panneaux solaires ne sont pas dissimulés mais intégrés à la composition, les systèmes de récupération d’eau ou de ventilation naturelle deviennent éléments architecturaux expressifs, préfigurant les maisons intelligentes où technologie et habitat fusionnent harmonieusement.

Des architectes de la génération suivante – Shigeru Ban avec ses structures en carton et bambou, Thomas Heatherwick et ses compositions mécaniques sophistiquées, Bjarke Ingels (BIG) fusionnant High-Tech et formes organiques – prolongent et hybrident l’héritage High-Tech avec de nouvelles préoccupations. Le London Aquatics Centre de Zaha Hadid (2011) ou le Heydar Aliyev Center de Bakou (2012) démontrent comment les outils numériques de conception et de fabrication permettent de créer des structures d’une complexité géométrique inimaginable dans les années 1970, tout en conservant l’esprit High-Tech de célébration technique et de prouesse structurelle.

Critiques et limites : les angles morts du High-Tech

Malgré son influence considérable, le mouvement High-Tech n’échappe pas aux critiques substantielles. La principale concerne son bilan énergétique : les vastes surfaces vitrées, malgré les progrès technologiques, génèrent d’importantes déperditions thermiques en hiver et surchauffes en été, nécessitant des systèmes de climatisation énergivores. Le Lloyd’s Building consomme ainsi quatre fois plus d’énergie par mètre carré qu’un immeuble de bureau conventionnel britannique. Cette contradiction entre esthétique de la performance et performance réelle devient embarrassante à l’heure de l’urgence climatique.

Sur le plan urbain, l’architecture High-Tech est accusée de manquer de contextualisme et de dialogue avec le tissu historique. Ses grandes structures métalliques et vitrées, pensées comme objets autonomes, créent souvent des ruptures brutales dans le paysage urbain. Le Centre Pompidou, malgré son succès public, reste un « ovni » dans le Marais médiéval ; les gratte-ciels High-Tech de la City londonienne écrasent les églises baroques de Wren qui les entourent. Cette arrogance formelle, assumée dans les années 1970 comme provocation nécessaire, apparaît aujourd’hui plus problématique face aux approches contemporaines privilégiant l’intégration harmonieuse avec l’environnement et le dialogue entre bâti et nature.

Socialement, le High-Tech est critiqué pour son élitisme économique et culturel. Les matériaux high-performance, les détails d’assemblage sophistiqués, les systèmes techniques complexes nécessitent des budgets considérables et une maintenance experte, réservant de facto cette architecture aux grandes institutions, entreprises multinationales et clientèle aisée. Les tentatives d’application du High-Tech au logement social se sont souvent soldées par des échecs : les systèmes techniques se dégradent rapidement sans maintenance appropriée, les matériaux industriels vieillissent mal, créant des environnements inhospitaliers.

Philosophiquement, le mouvement est accusé de techno-optimisme naïf, célébrant la technologie sans questionner ses implications sociales, politiques ou environnementales. Cette foi aveugle dans le progrès technique comme solution universelle apparaît datée dans un contexte où les effets pervers de l’industrialisation – pollution, épuisement des ressources, changement climatique – imposent une approche plus critique et nuancée de la relation entre humanité et technologie.

Perspectives contemporaines : vers un High-Tech durable ?

L’adaptation aux enjeux environnementaux

Face aux critiques énergétiques, les architectes High-Tech de la première génération ont évolué vers ce qu’on pourrait nommer un « High-Tech vert » ou « éco-High-Tech ». Norman Foster devient un pionnier de l’architecture environnementale avec des projets comme le Reichstag rénové à Berlin (1999), dont la coupole de verre intègre un système de ventilation naturelle et des panneaux solaires, ou la tour Hearst à New York (2006), premier gratte-ciel certifié LEED Gold.

Cette évolution ne renie pas les principes High-Tech – structure apparente, célébration technique, matériaux industriels – mais les met au service de la performance environnementale. Les systèmes de ventilation naturelle, les récupérateurs de chaleur, les panneaux photovoltaïques, les toitures végétalisées, loin d’être dissimulés, deviennent les nouveaux éléments expressifs de la composition architecturale. Le bâtiment se transforme en machine environnementale dont tous les organes restent lisibles, une approche qui résonne avec les principes contemporains d’architecture biophilique cherchant à réconcilier technologie et nature dans une synthèse harmonieuse.

Des concepts comme les façades actives – parois dynamiques s’adaptant aux conditions climatiques grâce à des capteurs et des actionneurs – ou l’architecture bioclimatique high-tech – combinant savoirs vernaculaires et technologies de pointe – tracent les voies d’un High-Tech réconcilié avec les contraintes planétaires. Le Council House 2 à Melbourne (DesignInc, 2006) ou les tours Al Bahar à Abu Dhabi (Aedas, 2012) avec leurs moucharabiehs mécanisés en sont des exemples remarquables.

Héritage numérique et fabrication avancée

Le vocabulaire High-Tech trouve un prolongement naturel dans les technologies de fabrication numérique et de conception paramétrique. Les logiciels de modélisation 3D, les algorithmes génératifs, les outils de simulation structurelle et thermique permettent de concevoir des structures d’une complexité inédite tout en optimisant leur performance. Les systèmes de fabrication robotisée, d’impression 3D à grande échelle et de découpe laser autorisent la réalisation de géométries jusqu’alors impossibles.

Cette convergence entre High-Tech historique et révolution numérique donne naissance à ce que certains théoriciens nomment le « Digital Craft » : une approche où la sophistication computationnelle et la précision robotique créent de nouvelles formes de virtuosité technique. Les pavillons expérimentaux de l’Institut de Conception Computationnelle de Stuttgart (ICD), les structures en fibres de carbone robotiquement enroulées, les assemblages complexes optimisés par algorithmes constituent la nouvelle frontière du design High-Tech.

Dans le design industriel, l’impression 3D métal et les matériaux composites avancés permettent de créer des objets combinant légèreté extrême et résistance structurelle élevée, réalisant le rêve High-Tech d’optimisation maximale. Les prothèses médicales personnalisées, les composants aérospatiaux topologiquement optimisés, les pièces automobiles générativement conçues incarnent cette nouvelle génération de High-Tech où l’intelligence algorithmique rejoint la précision manufacturière.

L’influence sur le design d’expérience et d’interface

Au-delà des objets physiques, l’approche High-Tech a profondément influencé le design d’interface et le design d’expérience numérique. Les principes de lisibilité fonctionnelle, d’honnêteté des systèmes et de célébration de la performance irriguent la conception des applications, sites web et services numériques contemporains. Les interfaces « flat design » popularisées par Apple iOS 7 (2013) et Google Material Design (2014) appliquent au numérique les leçons du High-Tech analogique : clarté typographique, hiérarchie d’information rigoureuse, animations révélant le fonctionnement plutôt que le décorant.

Le vocabulaire visuel du HUD (Head-Up Display) aéronautique – typographies monospace, grilles de lecture, codes couleur fonctionnels – migre vers les interfaces grand public, des tableaux de bord automobiles aux applications de fitness. Cette esthétique « technique » rassure l’utilisateur en lui donnant l’impression de comprendre et maîtriser des systèmes complexes, exactement comme l’architecture High-Tech rassurait en rendant visible l’infrastructure du bâtiment.

Les objets connectés et l’Internet des Objets prolongent l’idée High-Tech de systèmes techniques intégrés et communicants. Les montres connectées, thermostats intelligents, assistants vocaux exposent (numériquement) leurs données et leurs processus, transformant nos environnements domestiques en écosystèmes techniques lisibles et contrôlables. Cette domotique High-Tech réalise quarante ans plus tard les fantasmes des années 1970 de « maison intelligente » technologiquement assistée, comme l’explorent les résidences contemporaines intégrant domotique avancée et systèmes intelligents.

Style High Tech: la persistance d’une vision

Plus de cinquante ans après ses premiers manifestes bâtis, le mouvement High-Tech apparaît comme l’un des courants les plus influents et durables de l’histoire du design contemporain. Sa capacité à célébrer la technologie sans la fétichiser, à révéler les structures sans tomber dans le simplisme, à conjuguer performance technique et expression esthétique en fait un vocabulaire formel d’une richesse exceptionnelle. Les principes qu’il a établis – honnêteté structurelle, modularité, adaptabilité, célébration de l’industrie – restent étonnamment pertinents face aux défis contemporains.

L’héritage High-Tech transcende largement l’architecture et le design d’objet pour imprégner notre culture visuelle collective. Des interfaces numériques aux vêtements techniques, des espaces de coworking aux coffee shops branchés qui exposent fièrement leurs tuyauteries apparentes, l’esthétique industrielle sophistiquée est devenue le langage visuel par défaut de la modernité technologique. Cette diffusion massive témoigne de la justesse intuitive du projet High-Tech : à une époque saturée de technologie, il est plus honnête et satisfaisant de la célébrer ouvertement plutôt que de la dissimuler hypocritement.

Les défis environnementaux actuels imposent cependant une réévaluation critique de certains aspects du mouvement. Le High-Tech du XXIe siècle ne peut plus se contenter de performance structurelle : il doit intégrer performance énergétique, économie circulaire, sobriété matérielle. Les pionniers du mouvement, loin de se figer dans la nostalgie, ont d’ailleurs entrepris cette évolution, démontrant que les principes High-Tech – optimisation, efficacité, intelligence systémique – peuvent servir la transition écologique plutôt que la contrarier.

Finalement, le High-Tech nous rappelle une vérité essentielle : la technologie n’est ni bonne ni mauvaise en soi, mais l’intelligence et la sensibilité avec lesquelles nous la concevons, la déployons et l’intégrons à nos vies déterminent sa valeur. En transformant l’usine en cathédrale, le boulon en ornement, la structure en sculpture, les créateurs High-Tech ont démontré qu’il était possible de réconcilier efficacité technique et beauté formelle, rationalité industrielle et émotion esthétique. Cette leçon reste d’une actualité brûlante à l’heure où nous devons repenser entièrement notre rapport aux outils, machines et systèmes techniques qui façonnent nos existences quotidiennes.

Entrepreneur digital et artisan d’art, je mets à profit mon parcours atypique pour partager ma vision du design de luxe et de la décoration d’intérieur, enrichie par l’artisanat, l’histoire et la création contemporaine. Depuis 2012, je travaille quotidiennement dans mon atelier au bord du lac d’Annecy, créant des intérieurs sur mesure pour des décorateurs exigeants et des clients privés.