Memphis Group (1981-1987) : Ettore Sottsass dynamite les codes du design moderne

Le 18 septembre 1981, dans un showroom milanais du quartier de la mode, une bombe esthétique explose. La première collection du Memphis Group sidère, choque, fascine : des meubles aux couleurs criardes, des lampes qui défient les lois de l’équilibre, des surfaces recouvertes de motifs psychédéliques, une exubérance formelle qui semble se moquer ouvertement de cinquante ans de bon goût moderniste. Ettore Sottsass, architecte et designer respecté de 64 ans, vient de commettre l’acte le plus subversif de sa carrière : fonder un collectif créatif qui va, en à peine six années d’existence, redéfinir les codes du design international et influencer durablement la culture visuelle des décennies suivantes.

Qu’est ce que Memphis ?

Memphis n’est pas simplement un style : c’est une révolution idéologique qui rejette frontalement l’austérité fonctionnaliste, le rationalisme industriel et le culte du « bon design » qui dominaient depuis l’après-guerre. Là où le modernisme prêchait « less is more », Memphis crie « more is more ». Là où le Good Design promettait des objets universels et intemporels, Memphis crée des pièces délibérément éphémères, locales, ironiques. Ce collectif hétéroclite – Italiens, Britanniques, Autrichiens, Français, Japonais – transforme le design en terrain de jeu expérimental, réintroduisant l’humour, la couleur et la fantaisie dans un domaine devenu trop sérieux.

Genèse d’une rébellion : les origines du Memphis Group

Ettore Sottsass : le patriarche rebelle

Pour comprendre Memphis, il faut d’abord saisir la trajectoire singulière de son fondateur, Ettore Sottsass (1917-2007). Architecte de formation, consultant design pour Olivetti depuis 1958, Sottsass aurait pu se contenter d’une carrière confortable de designer industriel respecté. Ses machines à écrire Valentine (1969) et Praxis incarnent déjà une approche ludique et colorée qui tranche avec l’austérité corporative dominante. Mais au tournant des années 1970, Sottsass traverse une crise créative et existentielle profonde.

Ses voyages en Inde dans les années 1960, sa rencontre avec la contre-culture californienne, son implication dans le mouvement Radical Design italien avec des groupes comme Archizoom et Superstudio transforment sa vision du design. Il rejette progressivement l’idéal moderniste de l’objet parfait, rationnel, universel. Dans ses écrits et entretiens des années 1970, Sottsass théorise un design plus émotionnel, personnel, narratif : « Les objets ne doivent pas seulement fonctionner, ils doivent raconter des histoires, évoquer des émotions, créer des atmosphères. »

En 1980, Sottsass a 63 ans. Plutôt que de se retirer progressivement, il décide de radicaliser sa démarche. Entouré d’une nouvelle génération de designers qu’il a rencontrés à travers ses enseignements et collaborations – Michele De Lucchi, Matteo Thun, Aldo Cibic, Marco Zanini –, il fonde une structure informelle, sans hiérarchie stricte, où chacun peut expérimenter librement. Le nom « Memphis » naît lors d’une soirée où tourne en boucle Stuck Inside of Mobile with the Memphis Blues Again de Bob Dylan, évoquant simultanément la capitale du blues américain, l’Égypte ancienne et une certaine nostalgie pop.

Le contexte milanais : postmodernisme et désillusion moderniste

Milan au tournant des années 1980 constitue le terreau fertile de cette rébellion. La capitale lombarde, épicentre du design italien depuis l’après-guerre, traverse une période de questionnement intense. Le miracle économique italien s’essouffle, la violence politique des « années de plomb » laisse des cicatrices profondes, et sur le plan culturel, le consensus autour du fonctionnalisme moderniste se fissure. Le mouvement postmoderne, théorisé en architecture par des figures comme Robert Venturi (Learning from Las Vegas, 1972) ou Charles Jencks, conteste l’orthodoxie moderniste en réhabilitant l’ornement, la couleur, l’histoire, l’ironie.

Des groupes italiens pionniers comme Alchimia, fondé en 1976 par Alessandro Guerriero et auquel Sottsass participe activement, expérimentent déjà avec des formes expressives, colorées, anti-fonctionnalistes. Les collections « Bau.Haus » (1979) d’Alchimia détournent ironiquement les canons du Bauhaus en les saturant de couleurs et de décors. Mais Alchimia reste conceptuel, produisant des séries très limitées pour collectionneurs avertis. Sottsass et ses compagnons veulent aller plus loin : créer des objets qui, tout en restant provocateurs et expérimentaux, pourraient potentiellement entrer dans les intérieurs contemporains.

Le contexte culturel plus large est également crucial. L’émergence du punk en Grande-Bretagne, du new wave en musique, des néo-expressionnistes en peinture (Basquiat, Haring), tous partagent avec Memphis un rejet des conventions établies, une esthétique du bricolage et du collage, une célébration de l’impur et de l’hybride. Les premières consoles de jeux vidéo (Pac-Man, 1980) et l’avènement de MTV (1981) installent une culture visuelle saturée, nerveuse, fragmentée qui résonne avec les intuitions formelles de Memphis.

La soirée fondatrice : légende et réalité

La mythologie Memphis commence officiellement le 11 décembre 1980, lors d’un dîner chez Sottsass à Milan. Autour de la table : Barbara Radice (journaliste et future compagne de Sottsass, qui deviendra la théoricienne et porte-parole du groupe), Matteo Thun, Aldo Cibic, Michele De Lucchi, Marco Zanini. La conversation porte sur la nécessité de créer un « nouveau design », libéré des dogmes modernistes. Le disque de Dylan tourne, la discussion s’échauffe, et quelqu’un propose : « Pourquoi ne pas créer une collection ensemble ? »

L’idée se concrétise rapidement. Chacun repart avec mission de concevoir quelques pièces – meubles, luminaires, objets – selon ses propres intuitions, sans brief contraignant, sans cahier des charges fonctionnaliste. La seule règle : oser, expérimenter, s’amuser. Sottsass contacte également des designers internationaux qu’il admire : le Britannique George J. Sowden, l’Autrichien Michael Graves, le Japonais Masanori Umeda, la Française Martine Bedin, l’Espagnol Javier Mariscal. Cette dimension internationale est fondamentale : Memphis ne sera pas un mouvement italien mais un laboratoire cosmopolite.

En quelques mois, les prototypes s’accumulent dans l’atelier de Sottsass. Ils sont souvent fabriqués artisanalement, avec des matériaux modestes : stratifié imprimé de motifs décoratifs bon marché, tubes métalliques chromés, bois contreplaqué, plastique moulé. L’aspect « fait main » est assumé : Memphis rejette la perfection industrielle au profit d’une esthétique du bricolage savant. Le financement vient de Ernesto Gismondi, patron d’Artemide, qui accepte de produire en petites séries ces objets improbables, pari audacieux pour un industriel habitué aux succès commerciaux des lampes Tolomeo ou Tizio.

La première collection : manifeste visuel et scandale contrôlé

Septembre 1981 : le choc esthétique

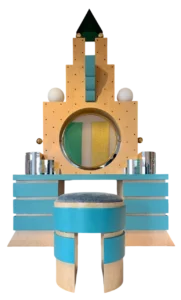

La première exposition Memphis s’ouvre le 18 septembre 1981 au showroom Arc ’74, via Manzoni à Milan, en marge du Salon du Meuble. L’impact est fulgurant. Les visiteurs découvrent une cinquantaine de pièces qui semblent venir d’une dimension parallèle : la bibliothèque « Carlton » de Sottsass, structure asymétrique en stratifié coloré évoquant simultanément un totem, un gratte-ciel miniature et un jouet géant ; le fauteuil « Proust » d’Alessandro Mendini (présenté en invité), recouvert d’un motif pointilliste inspiré du divisionnisme de Seurat ; la lampe « Tahiti » de Sottsass, deux sphères d’émail superposées sur un pied tubulaire chromé d’une instabilité visuelle inquiétante.

Les couleurs agressent le regard : jaune citron, rose fuchsia, turquoise électrique, vert pomme, associées dans des contrastes violents que le bon goût traditionnel proscrit formellement. Les motifs – bactériens, géométriques, floraux kitsch, rayures pop – recouvrent les surfaces en stratifié imprimé, créant une saturation décorative délibérément excessive. Les formes défient l’équilibre : angles bizarres, superpositions hasardeuses, géométries déconstruites qui semblent ignorer les lois de la statique et de l’ergonomie.

La réaction est binaire : fascination absolue ou rejet viscéral. Les puristes du design moderne crient au scandale, dénonçant une régression vers le mauvais goût petit-bourgeois, une trahison des idéaux modernistes. Domus, la revue d’architecture dirigée par Mendini (lui-même proche de Memphis), titre « Memphis : le nouveau design international ». Karl Lagerfeld achète immédiatement plusieurs pièces pour son appartement. David Bowie visite l’exposition incognito. Les photographes de mode se précipitent pour utiliser ces meubles délirants comme décors de leurs shootings.

Les pièces iconiques : décryptage formel

La bibliothèque « Carlton »

La bibliothèque « Carlton » (Ettore Sottsass, 1981) devient instantanément l’icône absolue de Memphis. Haute de 196 cm, cette étagère asymétrique en bois et stratifié décline un vocabulaire géométrique élémentaire – rectangles, triangles, cercles – assemblé selon une logique apparemment aléatoire mais en réalité savamment orchestrée. Les couleurs (rouge, jaune, bleu, vert, noir) dialoguent selon des rapports de tension plutôt que d’harmonie. Carlton n’est pas vraiment fonctionnelle – certaines étagères sont difficiles d’accès, la structure semble précaire – mais c’est précisément le propos : Memphis questionne l’obsession fonctionnaliste pour proposer des objets-sculptures habitables.

Le lampadaire « Tahiti » (Ettore Sottsass, 1981)

La console « Plaza », Michael Graves, 1981

La console « Plaza » illustre l’approche postmoderne de l’architecte américain : colonnes miniatures soutenant un plateau, références à l’architecture classique détournées dans des matériaux pop (stratifié, métal chromé), palette pastel sophistiquée. La lampe « Super » (Martine Bedin, 1981), petite structure roulante en métal coloré équipée d’ampoules nues, évoque un jouet électronique ou un robot domestique, introduisant une dimension ludique et mobile dans l’éclairage.

Les matériaux Memphis : du stratifié comme manifeste

Le choix des matériaux chez Memphis n’est jamais anodin. Le stratifié décoratif (Abet Laminati, Abet Print) devient le matériau signature du mouvement, précisément parce qu’il incarne tout ce que le modernisme méprise : artifice assumé, imitation grossière (faux bois, faux marbre), surface plutôt que structure, décoration appliquée plutôt qu’ornement intégré. Memphis transforme ce matériau populaire et économique en médium expressif, commandant même des motifs exclusifs à Abet Laminati : bactéries stylisées, terrazzo psychédélique, géométries tribales.

Le métal chromé – tubes, sphères, structures tubulaires – apporte une touche high-tech ironique, évoquant simultanément l’esthétique du distributeur de boissons américain et celle du mobilier médical. Les plastiques moulés aux couleurs saturées (produits souvent par Kartell) célèbrent la culture pop et l’industrie pétrochimique. Le verre, parfois soufflé à Murano dans des formes organiques exubérantes, réintroduit l’artisanat vénitien dans le design contemporain.

Cette palette matérielle délibérément hétéroclite et anti-hiérarchique – matériaux nobles (verre de Murano, marbre) côtoyant matériaux humbles (contreplaqué, stratifié bon marché) – constitue en soi un manifeste : Memphis refuse la distinction moderniste entre matériaux « honnêtes » et matériaux « vulgaires ». Tous méritent d’être explorés pour leurs qualités expressives plutôt que jugés selon une échelle de valeur morale.

L’univers visuel Memphis : codes et références

Couleur et saturation chromatique

La palette Memphis constitue peut-être son élément le plus immédiatement reconnaissable et le plus radical. Là où le modernisme privilégiait les non-couleurs (blanc, noir, gris) éventuellement rehaussées d’une touche de couleur primaire pure, Memphis déploie une gamme chromatique explosive : rose shocking, turquoise piscine, jaune canari, orange mandarine, vert pomme, violet aubergine, souvent juxtaposés dans des combinaisons que les codes du bon goût proscrivent formellement.

Cette approche chromatique puise à plusieurs sources : les couleurs saturées de l’art pop (Warhol, Lichtenstein), les teintes acidulées des nouveaux médias (jeux vidéo, clips MTV naissants), les pigments francs de l’artisanat méditerranéen (céramiques siciliennes, textiles mexicains), et paradoxalement les palettes synthétiques de l’industrie chimique moderne. Memphis réconcilie culture haute et culture basse, références savantes et inspirations triviales dans une synthèse chromatique joyeusement indifférente aux hiérarchies culturelles établies.

L’utilisation de la couleur chez Memphis n’est jamais décorative au sens traditionnel : elle est structurelle et narrative. Les aplats colorés délimitent des zones fonctionnelles, créent des rythmes visuels, génèrent des tensions ou des harmonies. La juxtaposition de couleurs complémentaires (orange et bleu, rouge et vert) crée une vibration optique qui anime les surfaces, transformant les meubles statiques en objets visuellement dynamiques.

Motifs et décors : le retour de l’ornement

En réhabilitant le motif décoratif, Memphis commet un crime de lèse-majesté contre le modernisme. Depuis Adolf Loos et son essai incendiaire Ornement et Crime (1908), puis le Bauhaus et Le Corbusier, le design moderne avait progressivement évacué tout ornement appliqué, considéré comme superflu, mensonger, petit-bourgeois. Memphis non seulement réintroduit le motif mais le multiplie, le sature, le complexifie jusqu’à l’excès assumé.

Les motifs Memphis constituent un catalogue hétéroclite : bactéries stylisées évoquant des microorganismes vus au microscope, terrazzo psychédélique réinterprétant le sol vénitien traditionnel, géométries tribales inspirées de l’art africain ou océanien, rayures et pois pop art, grilles et damiers, floraux kitsch, taches et éclaboussures gestuelles. Cette diversité refuse toute cohérence stylistique univoque : Memphis juxtapose plutôt qu’il n’unifie, créant des collages visuels où références savantes et triviales coexistent sans hiérarchie.

Le motif chez Memphis n’illustre rien, ne représente rien : il est pure présence visuelle, texture optique qui active la surface. Les designers Memphis commandent des motifs exclusifs aux fabricants de stratifié, créant une bibliothèque de patterns devenue aussi iconique que les formes elles-mêmes. Ces surfaces imprimées transforment les meubles en objets graphiques tridimensionnels, estompant la frontière entre design d’objet et design graphique.

Formes et compositions : géométrie déstructurée

Sur le plan formel, Memphis développe un langage de géométrie élémentaire déconstruite. Les designers utilisent des formes primaires – cube, sphère, cylindre, cône, pyramide – mais les assemblent selon des logiques apparemment absurdes : asymétries radicales, inclinaisons bizarres, superpositions improbables, proportions déformées. Cette approche évoque simultanément le constructivisme russe (Malévitch, El Lissitzky), le néoplasticisme de De Stijl, mais détournés par une sensibilité pop et ironique.

L’asymétrie devient principe compositif central : là où le design classique recherche l’équilibre et la symétrie, Memphis privilégie le déséquilibre contrôlé, la tension visuelle, l’instabilité apparente. Les bibliothèques grimpent en escalier, les lampes penchent dangereusement, les tables présentent des plateaux inclinés. Cette précarité formelle crée une dramaturgie visuelle : les objets semblent en mouvement, figés dans un instant d’équilibre instable.

La modularité et l’assemblage constituent également des stratégies formelles récurrentes. Les meubles Memphis ressemblent souvent à des constructions enfantines, empilements de volumes géométriques tenus par une logique mystérieuse. Cette esthétique du bricolage savant, qui rappelle l’approche du design organique mais dans un registre géométrique plutôt que biomorphique, valorise l’assemblage visible sur la fusion homogène, le collage sur la synthèse.

Le collectif Memphis : portraits de créateurs

Michele De Lucchi : l’architecte-poète

Michele De Lucchi (né en 1951) incarne la génération qui succède immédiatement à Sottsass. Architecte de formation, impliqué dans le mouvement Radical Design avec le groupe Cavart, De Lucchi apporte à Memphis une sensibilité plus architecturale et une fascination pour les archétypes domestiques. Ses créations Memphis – lampe « Kristall » (1981) évoquant un temple miniature, bibliothèque « Oceanic » (1982) structurée comme un édifice – réinterprètent les typologies architecturales classiques (colonnes, frontons, toitures) dans le langage pop Memphis.

De Lucchi pratique ce qu’il nomme le « design archétypal » : partir des formes élémentaires de la maison, du temple, de la lampe telles qu’un enfant les dessinerait, puis les sophistiquer par la couleur, le matériau, le détail. Cette approche introduit dans Memphis une dimension plus narrative et symbolique : ses objets racontent des histoires, évoquent des lieux imaginaires, créent des mini-architectures habitables. Après Memphis, De Lucchi poursuivra une carrière remarquable d’architecte et designer, signant notamment les premières boutiques Mandarina Duck et travaillant pour Olivetti, Artemide, Kartell.

Martine Bedin : l’énergie française

La Française Martine Bedin (née en 1957) est la seule femme designer du noyau dur Memphis – Barbara Radice jouant plutôt un rôle de théoricienne et communicante. Formée à l’École des Beaux-Arts de Bordeaux puis à l’Architecture à Florence, Bedin arrive à Milan en 1978, travaille dans l’atelier de Sottsass et participe à Memphis dès sa fondation. Sa contribution majeure, la lampe « Super » (1981), incarne parfaitement l’esprit Memphis : petite structure roulante en métal laqué jaune équipée de quatre ampoules nues et de roulettes, elle évoque un jouet, un robot domestique, un compagnon lumineux mobile.

« Super » introduit dans le design d’éclairage une dimension ludique et interactive : l’objet n’est plus fixé au mur ou posé statiquement mais se déplace, accompagne l’utilisateur, transforme l’éclairage en jeu. Cette approche préfigure les questionnements contemporains sur les objets nomades et connectés. Bedin crée également pour Memphis des textiles, des vases, des montres, explorant différents médiums avec une liberté totale. Après Memphis, elle poursuit une carrière de designer indépendante, travaillant notamment sur le mobilier urbain et les espaces publics.

George Sowden et Nathalie du Pasquier : le duo chromatique

Le Britannique George J. Sowden (né en 1942) et la Française Nathalie du Pasquier (née en 1957) forment un duo créatif central pour l’identité visuelle Memphis. Sowden, designer industriel formé au Royal College of Art de Londres, travaille dans l’atelier d’Olivetti à Milan depuis les années 1970. Il apporte à Memphis une maîtrise technique des produits électroniques – il dessine pour Memphis des horloges, radios, téléviseurs – et un sens aigu du motif géométrique. Ses surfaces décorées de grilles, damiers, rayures créent des vibrations optiques sophistiquées.

Nathalie du Pasquier, arrivée à Milan en 1979, se concentre initialement sur le design textile et la création de motifs pour les stratifiés Memphis. Ses compositions – mélanges de formes géométriques, taches organiques, références tribales – deviennent la signature graphique du mouvement. Du Pasquier crée également des bijoux, des tapis, des objets qui explorent les possibilités du motif appliqué. Sa contribution essentielle réside dans cette capacité à générer une identité visuelle cohérente à travers la diversité : les motifs du Pasquier unifient visuellement la production Memphis malgré la multiplicité des designers.

Sowden et du Pasquier fondent ensemble en 1982 la marque Rainbow, qui produit des objets en plastique coloré (plateaux, contenants) prolongeant l’esthétique Memphis dans des produits plus accessibles. Du Pasquier quittera le design dans les années 1990 pour se consacrer à la peinture, créant des œuvres abstraites qui prolongent ses recherches sur la couleur et la forme. Sowden poursuivra une carrière de designer, créant notamment la marque de petit électroménager HAY.

Diffusion et réception : Memphis conquiert le monde

Les collections successives : évolution et radicalisation

Entre 1981 et 1988, Memphis produit sept collections annuelles, présentées chaque septembre lors du Salon du Meuble de Milan. Chaque édition explore de nouvelles directions tout en approfondissant le vocabulaire établi. La collection 1982 introduit de nouveaux designers (Hans Hollein, Arata Isozaki) et explore des typologies inédites (meubles de jardin, accessoires de table). La collection 1983 radicalise l’approche chromatique avec des pièces encore plus saturées. La collection 1984 intègre davantage de références à l’artisanat traditionnel (céramiques, textiles).

Au fil des années, une certaine professionnalisation s’opère : les prototypes artisanaux des débuts laissent place à des productions plus abouties techniquement, les éditions deviennent plus grandes (bien que restant limitées), la distribution s’organise internationalement. Paradoxalement, cette réussite commerciale relative – Memphis n’a jamais été rentable mais a trouvé son public – dilue peut-être l’énergie subversive des origines. Les collections de 1986-1987 semblent parfois répéter les formules établies plutôt que les renouveler radicalement.

La dernière collection officielle est présentée en 1988. Sottsass annonce alors la dissolution du groupe : « Memphis a accompli sa mission. Il ne sert à rien de continuer à répéter les mêmes formules. Nous avons ouvert des portes, d’autres peuvent maintenant les traverser. » Cette fin programmée, assumée, fait partie de la cohérence Memphis : mouvement né dans l’éphémère et l’expérimental, il refuse de se fossiliser en style académique. Mieux vaut disparaître au sommet que décliner progressivement.

La réception critique : entre scandale et consécration

La réception critique de Memphis oscille entre rejet horrifié et fascination admirative. Les gardiens du temple moderniste – architectes et designers formés dans la tradition rationaliste – dénoncent une régression vers le mauvais goût, une trahison des idéaux fonctionnalistes, un cynisme commercial déguisé en expérimentation. Dans Domus et Abitare, les débats font rage : Memphis est-il l’avenir du design ou son fossoyeur ?

Les défenseurs de Memphis – au premier rang desquels Barbara Radice, qui publie en 1984 le livre fondateur Memphis: Research, Experiences, Results, Failures and Successes of New Design – argumentent que le mouvement libère le design de ses carcans idéologiques. Memphis ne propose pas un nouveau dogme mais une ouverture méthodologique : la légitimité de l’émotion sur la seule raison, du plaisir sur la fonction, de la diversité stylistique sur l’uniformité moderniste. Cette défense s’inscrit dans le débat postmoderne plus large qui traverse alors l’architecture, l’art et la théorie culturelle.

Les médias grand public adoptent Memphis avec enthousiasme. Les magazines de mode utilisent les meubles Memphis comme décors de shootings spectaculaires : les couleurs vives et les formes excentriques créent des ambiances visuelles parfaites pour la photographie de mode. Vogue, Elle, Harper’s Bazaar multiplient les édoriaux Memphis. Les clips vidéo naissants de MTV intègrent l’esthétique Memphis dans leurs décors. Cette médiatisation massive transforme rapidement Memphis en phénomène culturel dépassant largement le cercle restreint du design d’avant-garde.

Collectionneurs et prescripteurs : du design au statut d’œuvre d’art

Dès les premières collections, Memphis attire une clientèle inattendue de collectionneurs issus du monde de l’art, de la mode et du spectacle. Karl Lagerfeld acquiert immédiatement plusieurs pièces majeures pour son appartement parisien et commande même des créations sur-mesure. David Bowie collectionne Memphis, tout comme Grace Jones qui intègre l’esthétique du mouvement dans son image scénique. Ces prescripteurs culturels confèrent à Memphis une légitimité glamour qui amplifie son rayonnement.

Les grands musées internationaux acquièrent rapidement des pièces Memphis pour leurs collections permanentes : le Metropolitan Museum of Art de New York, le Victoria & Albert Museum de Londres, le Vitra Design Museum en Allemagne, le Musée des Arts Décoratifs de Paris. Cette reconnaissance institutionnelle transforme les objets Memphis en œuvres d’art à part entière, dignes d’être préservées et étudiées. Les prix sur le marché de l’art grimpent spectaculairement : une bibliothèque Carlton peut aujourd’hui se vendre plus de 500 000 euros aux enchères.

Cette patrimonialisation rapide crée un paradoxe fascinant : Memphis, mouvement né dans le rejet du sérieux académique et la célébration de l’éphémère, devient objet de vénération muséale et d’investissement spéculatif. Les pièces conçues en partie avec des matériaux « pauvres » (stratifié, contreplaqué) acquièrent une valeur économique et symbolique considérable. Memphis échappe ainsi partiellement à ses créateurs pour devenir patrimoine historique et capital culturel.

Rayonnement international et déclinaisons culturelles

Memphis et la mode : une influence réciproque

L’influence de Memphis sur la mode des années 1980 est spectaculaire et réciproque. Les créateurs de mode adoptent instantanément les codes chromatiques et graphiques Memphis : Jean-Paul Gaultier intègre dans ses collections des rayures, des motifs géométriques et des couleurs saturées directement inspirés du mouvement. Gianni Versace développe une esthétique maximaliste où motifs baroques et géométries postmodernes dialoguent dans un esprit très Memphis. Thierry Mugler sculpte des silhouettes architecturales aux couleurs franches qui évoquent les compositions de Sottsass. L’influence Memphis se fait sentir aussi dans les dernières tendances de l’univers confidentiel de la décoration luxe et haut de gamme.

Les accessoires – bijoux, sacs, chaussures – déclinent l’esthétique Memphis en objets portables. Des créateurs comme Patrick Kelly ou Stephen Sprouse créent des pièces où couleurs primaires et motifs pop célèbrent une féminité ludique et affirmée. Les lunettes de soleil aux montures géométriques colorées, les montres Swatch aux cadrans graphiques (dont certains modèles sont directement dessinés par des designers Memphis comme Sowden), les bijoux fantaisie en plastique coloré démocratisent l’esthétique Memphis auprès d’un public jeune.

Cette perméabilité entre mode et design s’explique par une sensibilité commune : célébration de la surface et de l’apparence, rejet du fonctionnalisme austère au profit du plaisir visuel, légitimation de l’éphémère et du saisonnier. Memphis et la mode des années 1980 partagent également une approche du corps et de l’espace comme supports d’expression identitaire plutôt que comme données neutres à équiper rationnellement.

Design graphique et culture visuelle pop

L’impact de Memphis sur le design graphique des années 1980 est considérable. Les codes visuels du mouvement – géométries primaires colorées, motifs saturés, compositions asymétriques, typographies audacieuses – irriguent l’identité visuelle de toute une décennie. Les pochettes d’albums (particularly new wave et synthpop), les affiches de concerts, les identités de marques jeunes adoptent massivement cette esthétique.

Le lancement de MTV en août 1981 – quelques semaines avant la première collection Memphis – crée une convergence parfaite. Les clips vidéo, nouveau médium explorant son langage, adoptent immédiatement les couleurs saturées, les géométries pop et l’esthétique du collage caractéristiques de Memphis. Les génériques MTV, avec leurs logos animés, leurs transitions graphiques explosives, leurs palettes acidulées, prolongent Memphis dans l’espace télévisuel. Cette circularité – Memphis influençant MTV qui à son tour popularise l’esthétique Memphis – amplifie exponentiellement la diffusion du mouvement.

Les jeux vidéo en pleine explosion commerciale (consoles Atari, Nintendo, premières bornes d’arcade couleur) partagent également avec Memphis une esthétique de la pixellisation géométrique et des couleurs primaires saturées. Les interfaces graphiques des premiers ordinateurs personnels (Apple Macintosh, Commodore Amiga) adoptent des palettes colorées et des icônes géométriques qui doivent beaucoup au vocabulaire visuel Memphis. Cette infiltration dans la culture numérique naissante assure à Memphis une postérité inattendue dans l’esthétique digitale contemporaine.

Architecture postmoderne et dialogue des disciplines

Si Memphis est avant tout un mouvement de design d’objets, son influence sur l’architecture postmoderne est réelle bien que moins directe. Des architectes comme Michael Graves (qui dessine plusieurs pièces Memphis), Hans Hollein, Arata Isozaki partagent avec Memphis une approche qui réhabilite la couleur, l’ornement, la référence historique détournée. Les bâtiments postmodernes des années 1980 – avec leurs frontons colorés, leurs colonnes stylisées, leurs jeux chromatiques – dialoguent avec Memphis dans un registre monumental.

Le Portland Building de Michael Graves (1982), avec ses façades polychromes et ses motifs géométriques appliqués, ou le Piazza d’Italia de Charles Moore à La Nouvelle-Orléans (1978), avec ses colonnes kitsch et ses néons colorés, incarnent une sensibilité proche de Memphis transposée à l’échelle urbaine. Cette convergence n’est pas fortuite : elle témoigne d’un mouvement culturel plus large de remise en question du modernisme qui traverse simultanément toutes les disciplines du design et de l’architecture, comme en témoigne également l’émergence de nouvelles approches architecturales cherchant à réintégrer sensorialité et expressivité.

Dans le domaine de l’architecture d’intérieur, Memphis influence profondément la conception des espaces commerciaux des années 1980 : boutiques de mode, restaurants branchés, night-clubs, showrooms adoptent les codes Memphis (couleurs vives, géométries déstructurées, éclairages colorés) pour créer des environnements immersifs qui sont autant des décors que des espaces fonctionnels. Cette scénographisation de l’espace commercial, où l’ambiance prime sur la rationalité, anticipe les stratégies contemporaines d’expérience de marque.

Critiques et controverses : les limites de Memphis

L’accusation d’élitisme et de cynisme commercial

Malgré son apparente désinvolture et son rejet des conventions, Memphis n’échappe pas aux critiques substantielles. La principale concerne son élitisme économique : produits en séries très limitées (souvent 10 à 50 exemplaires par modèle), vendus à des prix élevés, les meubles Memphis restent inaccessibles au grand public. Une bibliothèque Carlton coûte en 1981 environ 4 millions de lires (environ 15 000 euros actuels), rendant ces objets « démocratiques » dans leur esthétique mais profondément aristocratiques dans leur distribution.

Cette contradiction entre discours anti-élitiste et pratique élitiste suscite des critiques acerbes. Memphis prétend libérer le design du carcan moderniste austère, mais ne produit-il pas simplement des objets pour une nouvelle élite culturelle et économique ? La dimension ironique et ludique du mouvement est-elle sincère ou constitue-t-elle un cynisme sophistiqué, un marketing déguisé en avant-garde ? Ces questions, posées dès les années 1980, résonnent avec les débats contemporains sur l’instrumentalisation de la subversion par le capitalisme culturel.

Certains critiques soulignent également que Memphis, en célébrant le kitsch et le mauvais goût petit-bourgeois, pratique en réalité un « tourisme de classe » : des designers cultivés qui s’approprient ironiquement les codes esthétiques populaires sans en partager les conditions d’existence. Cette critique, formulée notamment par des théoriciens marxistes du design, dénonce une forme de condescendance déguisée en célébration.

La question de la durabilité et de l’obsolescence

Memphis assume pleinement l’éphémère et le saisonnier, rejetant l’idéal moderniste de l’objet intemporel et universel. Sottsass déclare : « Nos objets ne sont pas faits pour durer éternellement. Ils sont faits pour un moment, une humeur, une époque. » Cette philosophie entre en tension frontale avec les préoccupations écologiques émergentes des années 1980 et devient particulièrement problématique aujourd’hui face à l’urgence climatique.

Les matériaux Memphis – stratifiés plastiques, colles synthétiques, composants non démontables – compliquent le recyclage et la réparation. L’esthétique délibérément datée et tendance favorise l’obsolescence stylistique : contrairement aux « classiques » modernistes qui traversent les décennies, les objets Memphis risquent de paraître rapidement démodés, encourageant leur remplacement. Cette logique consumériste assumée, cohérente avec l’esprit pop des années 1980, apparaît aujourd’hui difficilement défendable.

Paradoxalement, la patrimonialisation muséale de Memphis a finalement assuré la préservation de ces objets « éphémères », inversant leur destin programmé. Les pièces Memphis sont aujourd’hui restaurées, conservées, chéries comme des œuvres d’art, échappant ainsi à l’obsolescence qu’elles célébraient. Cette immortalité involontaire constitue une ironie supplémentaire dans l’histoire du mouvement.

Sexisme et sous-représentation féminine

Bien que Memphis se présente comme un mouvement libéré des conventions, la place des femmes y reste problématiquement marginale. Sur la trentaine de designers impliqués dans les différentes collections, seules quelques femmes émergent : Martine Bedin et Nathalie du Pasquier principalement, cette dernière étant souvent cantonnée au design textile et graphique plutôt qu’au mobilier. Barbara Radice, figure intellectuelle centrale, occupe un rôle de théoricienne et communicante plutôt que de créatrice.

Cette sous-représentation reflète les inégalités structurelles du monde du design des années 1980, mais Memphis, qui prétendait justement bousculer les conventions établies, aurait pu constituer une opportunité de renouvellement des hiérarchies de genre. Le fait que le mouvement ait largement manqué cette occasion témoigne de ses angles morts idéologiques. Les historiens du design contemporains soulignent cette limite, questionnant la portée réellement « révolutionnaire » d’un mouvement qui reproduit certaines exclusions traditionnelles.

Les représentations visuelles de Memphis dans les catalogues et campagnes photographiques véhiculent également des stéréotypes genrés : femmes comme objets décoratifs posant lascidement sur les meubles colorés, perpétuant une imagerie publicitaire conventionnelle malgré le radicalisme formel des objets. Cette contradiction entre innovation esthétique et conservatisme des représentations révèle les limites du projet Memphis.

Héritage et postérité : Memphis après Memphis

La dissolution et les trajectoires individuelles

Après la dissolution officielle en 1988, les membres de Memphis poursuivent des carrières individuelles remarquables. Ettore Sottsass fonde son agence Sottsass Associati et continue de produire une œuvre prolifique jusqu’à sa mort en 2007 : mobilier pour Kartell et Zanotta, architecture d’intérieur pour des boutiques de luxe, bijoux pour Cleto Munari. Il reste jusqu’au bout fidèle à son approche expressive et colorée, tout en l’affinant et la sophistiquant.

Michele De Lucchi devient l’un des architectes et designers italiens les plus respectés, travaillant pour Olivetti (dont il dirige le design corporate), Artemide, Kartell, Hermès. Il développe une pratique qui synthétise rigueur technique et sensibilité poétique, dépassant l’exubérance Memphis sans renier ses enseignements. Matteo Thun fonde sa propre agence à Milan, spécialisée dans l’architecture hôtelière de luxe et le design de produits, signant notamment des collaborations avec Alessi, Villeroy & Boch, Boffi.

George Sowden crée des produits électroniques grand public et développe avec Nathalie du Pasquier la marque Rainbow, avant de fonder plus tard sa propre entreprise de design. Du Pasquier abandonne progressivement le design pour se consacrer à la peinture abstraite, créant des œuvres qui prolongent ses recherches Memphis sur la couleur et la composition dans un médium purement artistique. Cette transition illustre la perméabilité entre design et art contemporain qu’incarnait déjà Memphis.

Résurgences et réinterprétations contemporaines

Après une période de relatif oubli dans les années 1990 – décennie marquée par un retour au minimalisme et à la sobriété – Memphis connaît depuis les années 2000 un regain d’intérêt spectaculaire. Les nouvelles générations de designers redécouvrent le mouvement, fascinées par sa liberté formelle et sa dimension ludique. Des expositions majeures lui sont consacrées : « Memphis: Plastic Field » au Triennale Design Museum de Milan (2015), « Memphis: 40 Years of Kitsch and Elegance » (2021), des rétrospectives au Met, au V&A, au Centre Pompidou.

Cette Memphis revival se manifeste de multiples façons. Des jeunes designers comme Crosby Studios (Harry Nuriev), Yinka Ilori, Camille Walala reprennent ouvertement les codes Memphis – couleurs saturées, géométries pop, motifs exubérants – dans des créations contemporaines. Des marques comme Kartell rééditent des pièces Memphis classiques, rendant ces icônes accessibles à un nouveau public. Les réseaux sociaux, particulièrement Instagram, amplifient cette résurgence : l’esthétique Memphis, visuellement frappante et « instagrammable », rencontre un public jeune sensible à sa dimension ludique et anti-conformiste.

Le design numérique et l’interface graphique contemporains puisent également dans l’héritage Memphis. Les applications mobiles, sites web, identités de marques jeunes et tech adoptent fréquemment des palettes saturées, des géométries simplifiées, des compositions asymétriques qui doivent beaucoup au vocabulaire Memphis. Cette influence s’explique en partie par la compatibilité native entre l’esthétique Memphis et les contraintes du design numérique : formes géométriques simples, couleurs franches RVB, compositions modulaires s’adaptent naturellement aux écrans et aux interfaces digitales.

Memphis et la culture numérique : une esthétique pour l’ère digitale

L’une des raisons de la pertinence contemporaine de Memphis réside dans sa prémonition de l’esthétique numérique. Les géométries pixelisées, les couleurs RVB saturées, les compositions modulaires qui caractérisent Memphis anticipent remarquablement le langage visuel des interfaces digitales. Le flat design qui domine le design d’interface depuis les années 2010 – formes géométriques plates, couleurs vives sans dégradés, absence de profondeur simulée – partage avec Memphis une approche de la surface comme espace expressif bidimensionnel.

Les gif animés, les mèmes internet, l’esthétique des réseaux sociaux (filtres Instagram, stickers, animations) adoptent souvent un vocabulaire visuel néo-Memphis : couleurs acidulées, géométries simplifiées, collages surréalistes. Des artistes numériques comme Beeple ou des studios comme Buck Design créent des univers visuels où l’héritage Memphis dialogue avec les possibilités de la 3D et de l’animation. Cette Memphis digital démontre l’adaptabilité du langage formel développé dans les années 1980 aux médiums contemporains.

Les environnements des métavers et jeux vidéo contemporains empruntent également à Memphis : espaces colorés saturés, géométries simplifiées mais expressives, rejection de l’hyperréalisme au profit d’un stylisation assumée. Des jeux comme Monument Valley, Gris ou les univers de Fortnite manifestent cette filiation Memphis dans leur design d’environnement et leur palette chromatique. L’esthétique Memphis, loin d’être datée, apparaît ainsi comme un vocabulaire visuel transmédia capable de s’adapter aux évolutions technologiques.

Memphis et les enjeux contemporains du design

Diversité stylistique contre uniformisation globale

L’un des enseignements majeurs de Memphis pour le design contemporain concerne la légitimité de la diversité stylistique. À une époque où la mondialisation et le numérique tendent vers une uniformisation des codes visuels – le « style international » contemporain des cafés hipster, des co-workings, des hôtels boutique qui se ressemblent de Tokyo à Berlin –, Memphis rappelle la possibilité et la valeur de vocabulaires formels distincts, singuliers, localisés.

Memphis démontrait qu’il n’existe pas un seul « bon design » universel mais une pluralité d’approches légitimes, chacune répondant à des contextes, des sensibilités, des moments différents. Cette leçon résonne particulièrement aujourd’hui face aux critiques de l’homogénéisation culturelle globale. Les designers contemporains qui revendiquent l’héritage Memphis – comme le collectif britannique Pentagram ou le studio néerlandais Studio Job – affirment le droit à l’exubérance, à la couleur, à la complexité visuelle contre la tyrannie du minimalisme scandinave devenu norme globale.

Cette célébration de la diversité rejoint également les questionnements contemporains sur la décolonisation du design : Memphis, en réhabilitant des esthétiques non-occidentales (motifs tribaux, couleurs saturées des textiles non-européens, formes non-rationalistes), ouvrait des voies vers un design moins eurocentré, même si cette ouverture restait marquée par une certaine forme d’appropriation culturelle problématique.

L’émotion et le plaisir contre le fonctionnalisme austère

Memphis revendiquait le droit au plaisir visuel, à l’émotion esthétique, à la fantaisie contre l’austérité fonctionnaliste qui avait dominé le design moderne. Cette revendication reste d’une actualité brûlante face aux débats contemporains sur le rôle du design. Doit-il se limiter à résoudre efficacement des problèmes (approche fonctionnaliste) ou peut-il légitimement viser l’enchantement, la poésie, le jeu ?

Les approches contemporaines du design émotionnel (Donald Norman), du design d’expérience, du design spéculatif prolongent à leur manière les intuitions Memphis : les objets ne servent pas qu’à accomplir des tâches, ils créent des atmosphères, racontent des histoires, génèrent des affects. Les maisons intelligentes contemporaines, avec leurs systèmes d’éclairage d’ambiance, leurs interfaces personnalisables, leurs environnements sensoriels sur-mesure, actualisent le projet Memphis d’un design qui ne se contente pas d’équiper rationnellement mais cherche à sculpter l’expérience vécue.

Les neurosciences valident d’ailleurs aujourd’hui l’intuition Memphis : la couleur, la forme, la texture ont des impacts mesurables sur l’humeur, la cognition, le bien-être. Un environnement uniquement fonctionnel et neutre n’est pas nécessairement optimal : la stimulation sensorielle, à condition d’être bien dosée, favorise la créativité, l’énergie, la satisfaction. Memphis, en saturant l’environnement de stimuli visuels, explorait empiriquement ces effets psychophysiologiques.

La question de l’ironie et du second degré

L’une des dimensions les plus complexes de Memphis concerne son rapport ambigu à l’ironie. Les créateurs Memphis pratiquaient-ils un détournement ironique des codes du mauvais goût ou célébraient-ils sincèrement ces esthétiques populaires ? Cette ambiguïté, constitutive du postmodernisme, pose des questions théoriques et éthiques importantes : l’ironie peut-elle fonder une pratique créative durable ou conduit-elle nécessairement au cynisme et à l’épuisement du sens ?

La critique contemporaine du postmodernisme – formulée notamment par des penseurs comme Fredric Jameson ou David Foster Wallace – dénonce l’ironie postmoderne comme une posture défensive qui empêche l’engagement sincère et la construction de sens partagés. Vu sous cet angle, Memphis apparaît comme symptôme d’une crise culturelle plus large : l’impossibilité de croire naïvement en quoi que ce soit, la nécessité de tout mettre à distance par le second degré.

Pourtant, les témoignages des créateurs Memphis suggèrent une relation plus complexe : pas seulement ironique mais affectueuse, pas cynique mais ludique. Sottsass parlait de « célébration » plutôt que de parodie, d’amour sincère des formes et couleurs populaires plutôt que de condescendance distanciée. Cette nuance est cruciale : elle ouvre la possibilité d’un design qui intègre l’héritage populaire sans le mépriser, qui joue sans se moquer, qui cite sans se contenter de pasticher.

Memphis, laboratoire d’une modernité alternative

Six années d’existence officielle, sept collections, quelques centaines d’objets produits : à première vue, Memphis pourrait sembler un épiphénomène, une mode passagère dans l’histoire du design. Pourtant, quarante ans après sa fondation, le mouvement continue d’irriguer la création contemporaine, de susciter débats passionnés, d’inspirer de nouvelles générations. Cette persistance paradoxale d’un mouvement délibérément éphémère témoigne de la profondeur de son questionnement.

Memphis a démontré qu’il existait des alternatives viables au modernisme – pas simplement des régressions vers le passé mais des voies divergentes vers d’autres formes de modernité. Le design peut être coloré plutôt que monochrome, émotionnel plutôt que rationnel, pluriel plutôt qu’universel, joueur plutôt que sérieux, sans pour autant sacrifier la qualité, l’intelligence ou la pertinence. Cette libération des possibles constitue peut-être l’héritage le plus précieux du mouvement.

Les limites de Memphis – son élitisme économique, sa dimension parfois superficielle, sa sous-représentation féminine, son ambiguïté ironique – rappellent qu’aucun mouvement n’incarne parfaitement ses idéaux. Mais ces limites ne doivent pas occulter les ouvertures fécondes : la légitimation du plaisir esthétique, la réhabilitation de la couleur et de l’ornement, la célébration de la diversité stylistique, l’attention aux dimensions émotionnelles et narratives du design.

Dans le contexte contemporain – crise environnementale imposant de repenser nos modes de production et de consommation, mondialisation menaçant les diversités culturelles, numérisation transformant nos rapports aux objets et aux espaces – les questions posées par Memphis restent étonnamment actuelles. Comment concevoir des objets qui enchantent sans gaspiller ? Comment célébrer la diversité sans verser dans le relativisme ? Comment intégrer l’émotion et le plaisir sans sombrer dans le consumérisme ? Comment utiliser la technologie au service de l’expérience humaine plutôt que de la standardiser ?

Memphis ne fournit pas de réponses toutes faites à ces questions complexes. Mais il offre quelque chose de plus précieux : un exemple de liberté créative radicale, la preuve qu’il est possible de questionner les conventions établies et d’inventer de nouveaux langages formels. À une époque où le design oscille entre utilitarisme austère et consumérisme décoratif, entre uniformisation globale et nostalgie localiste, l’héritage Memphis rappelle qu’il existe des voies médianes : un design qui assume sa dimension esthétique sans renoncer à la réflexion, qui célèbre la culture populaire sans la condescendre, qui joue sans cynisme, qui expérimente sans dogmatisme.

Finalement, Memphis nous enseigne que le design n’est ni une science exacte ni un art pur, mais un espace de négociation permanente entre fonction et expression, raison et émotion, tradition et innovation, individu et collectif. Cette tension créative, loin d’être un problème à résoudre, constitue la richesse même de la discipline. En transformant radicalement notre environnement visuel pendant quelques années intenses, Memphis a démontré que le design pouvait être simultanément sérieux et joyeux, intelligent et sensuel, critique et affirmatif. Cette leçon reste d’une pertinence inaltérée pour tous ceux qui, aujourd’hui, cherchent à façonner les objets et les espaces de nos vies quotidiennes.

Entrepreneur digital et artisan d’art, je mets à profit mon parcours atypique pour partager ma vision du design de luxe et de la décoration d’intérieur, enrichie par l’artisanat, l’histoire et la création contemporaine. Depuis 2012, je travaille quotidiennement dans mon atelier au bord du lac d’Annecy, créant des intérieurs sur mesure pour des décorateurs exigeants et des clients privés.