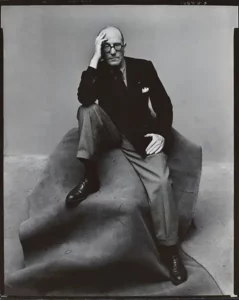

Le Corbusier, architecte et designer francais incontournable.

Le Corbusier

Paris, 1925. Dans son atelier de la rue de Sèvres, Charles-Édouard Jeanneret, dit Le Corbusier, dessine l’avenir de l’architecture moderne. Révolutionnaire suisse naturalisé français, cet homme au nœud papillon noir ne se contente pas de concevoir des bâtiments : il réinvente l’art de vivre au XXe siècle. Architecte, urbaniste, peintre et théoricien, Le Corbusier pose les fondements de la modernité radicale qui continue de façonner notre environnement urbain.

Paris, 1925. Dans son atelier de la rue de Sèvres, Charles-Édouard Jeanneret, dit Le Corbusier, dessine l’avenir de l’architecture moderne. Révolutionnaire suisse naturalisé français, cet homme au nœud papillon noir ne se contente pas de concevoir des bâtiments : il réinvente l’art de vivre au XXe siècle. Architecte, urbaniste, peintre et théoricien, Le Corbusier pose les fondements de la modernité radicale qui continue de façonner notre environnement urbain.

Parcours & formation : l’éveil d’un visionnaire

Né à La Chaux-de-Fonds dans une famille d’horlogers, Charles-Édouard Jeanneret grandit au cœur de l’industrie horlogère suisse, univers de précision qui marquera durablement sa conception de l’architecture. Formé à l’École d’art de sa ville natale sous la direction de Charles L’Eplattenier, il découvre l’architecture et l’observation de la nature.

Ses voyages transforment sa vision : l’Italie lui révèle les leçons de l’Antiquité, l’Orient l’éblouit par ses architectures vernaculaires, l’Allemagne l’expose aux avant-gardes industrielles. À Paris dès 1917, il collabore avec Auguste Perret, maître du béton armé, puis avec Peter Behrens à Berlin. Ces rencontres forgent sa philosophie : l’architecture doit répondre aux besoins nouveaux de l’homme moderne par une esthétique épurée et des techniques innovantes.

Œuvres & créations emblématiques

Le Fauteuil LC1 (1928) : révolution du mobilier moderne

En 1928, Le Corbusier s’associe à Pierre Jeanneret et Charlotte Perriand pour créer le LC1, fauteuil révolutionnaire qui incarne sa philosophie : « Une chaise est une machine à s’asseoir ». Sa structure en tube d’acier chromé cintré, supportant une assise en cuir aux lignes épurées, rompt avec l’esthétique bourgeoise du XIXe siècle.

L’innovation technique fascine : armature continue cintrée à froid, système de sangles élastiques procurant une souplesse inédite, ergonomie pensée selon les études anthropométriques de Perriand. Le contraste entre métal chromé et cuir chaud crée cette harmonie sophistiquée, signature du purisme architectural développé avec Amédée Ozenfant.

Fauteuil LC1 « Basculant » (1928), conçu par Le Corbusier, Pierre Jeanneret et Charlotte Perriand — structure en tube d’acier chromé avec assise et dossier inclinables, cuir ou toile.

Présenté au Salon d’Automne de 1929, le LC1 conquiert l’avant-garde internationale. Mies van der Rohe, Walter Gropius, Eileen Gray adoptent immédiatement ce mobilier qui dialogue parfaitement avec leurs créations architecturales. Édité aujourd’hui par Cassina, il demeure une référence absolue du design moderne.

Le Fauteuil LC2 (1928) : l’assise moderne

Créé simultanément avec Charlotte Perriand et Pierre Jeanneret, le LC2 transpose l’esthétique architecturale à l’échelle de l’objet. Structure en acier chromé, coussins en cuir, géométrie pure : cette « chaise à réaction poétique », selon l’expression de son créateur, révolutionne l’art de s’asseoir en conciliant confort ergonomique et beauté industrielle.

Le LC2 se distingue par sa conception modulaire et sa capacité d’adaptation aux espaces contemporains. Son succès commercial international témoigne de la justesse de cette approche fonctionnaliste appliquée au mobilier quotidien.

Chaise longue LC4 (1928) de Le Corbusier & Perriand, élégante fluidité du design moderniste.

Villa Savoye (1928-1931) : manifeste architectural

Érigée à Poissy, cette résidence cristallise la révolution corbuséenne. La Villa Savoye incarne les cinq points de l’architecture nouvelle : pilotis libérant le rez-de-chaussée, plan libre, façade libre, fenêtre en longueur et toit-terrasse. Plus qu’une maison, c’est un laboratoire de la modernité où chaque élément répond à une logique fonctionnelle et esthétique parfaite.

La Villa Savoye (1928-1931) à Poissy, chef-d’œuvre moderniste de Le Corbusier incarnant ses « cinq points de l’architecture » — pilotis, plan libre, façade libre, fenêtre en longueur et toit-jardin.

Unité d’Habitation de Marseille (1947-1952) : la cité verticale

Ce bâtiment de 337 appartements révolutionne l’habitat collectif. L’Unité d’Habitation transpose les principes de la Cité Radieuse : logements traversants, rues intérieures, services intégrés. Le Modulor, système de proportions basé sur le corps humain, détermine chaque dimension. Cette architecture sculpturale prouve que l’habitat social peut atteindre une qualité exceptionnelle.

L’Unité d’Habitation de Marseille (1952) de Le Corbusier : façade colorée, pilotis à la base, loggias visibles, dans un écrin d’espaces verts.

Chandigarh (1951-1965) : l’utopie urbaine

Capitale du Pendjab indien, Chandigarh représente l’aboutissement des théories urbanistiques corbuséennes. Cette ville nouvelle applique les principes de la Charte d’Athènes : zonage fonctionnel, séparation des circulations, espaces verts abondants. Malgré les défis d’adaptation climatique, Chandigarh reste un laboratoire urbain exceptionnel, inscrit au patrimoine mondial UNESCO.

Le Palais de l’Assemblée à Chandigarh, conçu dans les années 1950-55 par Le Corbusier dans le cadre du Complexe du Capitole. Exprime la puissance symbolique de l’architecture publique moderniste dans une cité planifiée.

Chapelle Notre-Dame-du-Haut de Ronchamp (1950-1955) : spiritualité sculpturale

Rupture spectaculaire avec le purisme des années 1920, cette chapelle révèle un Le Corbusier expressionniste. Les murs courbes en béton, la toiture en coque de navire et les ouvertures irrégulières créent un espace mystique d’une intensité rare. Ronchamp démontre la capacité du béton armé à exprimer l’émotion et la transcendance. Cette conception est définitivement plus organique que jamais.

Chapelle Notre-Dame-du-Haut à Ronchamp (1955) par Le Corbusier : toiture en voile de béton, murs blancs courbes, interstices lumineux — œuvre emblématique de l’architecture sacrée moderne.

La Chapelle Notre-Dame-du-Haut à Ronchamp (1950-1955) représente effectivement la phase la plus organique de Le Corbusier. C’est un départ saisissant de son purisme géométrique des années 1920-1930.

La conception de la chapelle est remarquablement sculpturale et fluide :

- Murs courbes en béton qui semblent s’écouler naturellement

- Toiture inspirée d’une coque de navire qui semble flotter

- Ouvertures irrégulières de tailles variées qui créent des effets de lumière dramatiques

- Intégration organique avec le paysage plutôt qu’imposer des formes géométriques

Cela marque l’évolution de Le Corbusier de la philosophie rigide de « machine à habiter » vers une approche plus expressive, presque biomorphe. Le bâtiment semble sculpté plutôt que construit, davantage comme une œuvre de sculpture que de l’architecture traditionnelle.

Il est fascinant de voir comment ce même architecte qui a créé les chaises LC ultra-rationnelles et la géométrique Villa Savoye a pu concevoir plus tard quelque chose d’aussi émotionnel et organiquement façonné. Ronchamp montre Le Corbusier embrassant les possibilités plastiques du béton pour créer des espaces qui parlent à l’âme plutôt qu’à la seule fonction – un parfait exemple de la façon dont les grands architectes peuvent se réinventer tout en conservant leur génie essentiel.

La chapelle demeure l’un des bâtiments religieux les plus photographiés et influents du XXe siècle précisément en raison de cette qualité organique, presque mystique !

Style & vision : purisme et fonctionnalisme poétique

L’œuvre de Le Corbusier se caractérise par une recherche de pureté formelle au service de l’efficacité fonctionnelle. Ses créations puisent dans un vocabulaire géométrique rigoureux : volumes simples, surfaces lisses, angles droits. Cette esthétique puriste trouve son expression dans des bâtiments aux proportions harmonieuses.

Maître du béton armé, Le Corbusier révèle les qualités plastiques de ce matériau industriel. Il développe le béton brut qui influencera tout le mouvement brutaliste. Ses couleurs s’enrichissent progressivement de bleus, rouges et jaunes primaires, créant une polychromie architecturale d’une modernité saisissante.

Collaborations & réseaux : l’atelier de la modernité

L’atelier de la rue de Sèvres devient le laboratoire de l’architecture moderne européenne. Charlotte Perriand y développe l’art de l’équipement moderne, Pierre Jeanneret assure la réalisation technique des projets, tandis que des collaborateurs comme André Wogenscky ou Fernand Léger enrichissent la réflexion interdisciplinaire.

Ses partenariats industriels révolutionnent la production mobilière. Cassina édite aujourd’hui ses créations emblématiques, perpétuant l’esprit d’innovation de l’atelier. Ses collaborations avec des manufacturiers comme Bofinger ou Heidi Weber témoignent de sa volonté de démocratiser le design moderne par la production de série.

Cote & marché : investissement patrimonial

Achat neuf : Les rééditions officielles Cassina maintiennent l’excellence des créations corbuséennes. Le fauteuil LC2 se négocie autour de 3 200 euros, la chaise longue LC4 aux environs de 3 800 euros, tandis que la table LC6 oscille entre 2 400 et 4 500 euros selon les finitions.

Marché de l’occasion : Les pièces vintage d’époque atteignent des valorisations exceptionnelles. Un ensemble LC2 complet des années 1960 peut dépasser 25 000 euros en vente aux enchères. Les dessins et plans originaux s’échangent entre 5 000 et 150 000 euros. Le record revient à un ensemble mobilier complet de la Villa Church, adjugé 480 000 euros chez Christie’s en 2007.

Héritage & influence : l’empreinte planétaire

L’influence de Le Corbusier sur l’architecture contemporaine demeure considérable. Ses principes ont inspiré des générations d’architectes, d’Oscar Niemeyer à Tadao Ando, en passant par Richard Meier et Jean Nouvel. Son approche du béton armé influence aujourd’hui des créateurs comme Peter Zumthor, Álvaro Siza ou Lacaton & Vassal.

La Fondation Le Corbusier préserve son œuvre depuis sa maison-atelier de Boulogne-Billancourt. Dix-sept de ses réalisations sont inscrites au patrimoine mondial UNESCO, reconnaissance de son apport exceptionnel à l’architecture moderne. Ses écrits théoriques, notamment « Vers une architecture » et « La Charte d’Athènes », restent des références dans l’enseignement architectural mondial.

Conclusion : la modernité éternelle d’un génie

Le Corbusier demeure un créateur essentiel car il a su anticiper les mutations de la société industrielle tout en créant un langage architectural d’une beauté intemporelle. Son héritage présente des facettes contrastées : si ses créations individuelles – Villa Savoye, mobilier LC, Ronchamp – atteignent la perfection formelle, l’interprétation de ses théories urbanistiques dans les grands ensembles des années 1960-1970 s’avère plus problématique.

Cette leçon éclaire l’architecture contemporaine : l’innovation doit préserver la dimension humaine et culturelle. À l’heure de l’urgence climatique, ses réflexions sur la densité urbaine et l’industrialisation du bâtiment résonnent avec une actualité brûlante. Son œuvre nous rappelle que l’architecture authentique doit concilier innovation technique et émotion esthétique pour créer des espaces qui élèvent l’âme humaine.

Ressources

Fondamentaux du Design

Histoire des Styles Décoratifs Classiques

Empire, Régence, Louis XV, Art déco… Ce guide synthétise les codes décoratifs de chaque grand style européen et français à travers les siècles.

Découvrir l’Histoire des Styles Décoratifs ClassiquesLa Grande Histoire du Design

Une exploration approfondie des mouvements créatifs qui ont façonné notre environnement quotidien, des premiers ateliers d’art jusqu’aux révolutions numériques contemporaines.

Découvrir « La Grande Histoire du Design »Dictionnaire Hart des Grands Noms du Design

Ce dictionnaire répertorie tous les grands noms du design et de la décoration par ordre alphabétique. Découvrez les créateurs qui ont façonné l’art de vivre contemporain.

Accéder au Dictionnaire Hart des DesignersGlossaire Hart de la Décoration

Piétement sabre, patine, passementerie, cannage… Ce lexique donne du sens aux termes techniques et stylistiques souvent employés dans l’univers du design.

Accéder au Glossaire Hart de la Décoration

Entrepreneur digital et artisan d’art, je mets à profit mon parcours atypique pour partager ma vision du design de luxe et de la décoration d’intérieur, enrichie par l’artisanat, l’histoire et la création contemporaine. Depuis 2012, je travaille quotidiennement dans mon atelier au bord du lac d’Annecy, créant des intérieurs sur mesure pour des décorateurs exigeants et des clients privés.