La Neuro-Architecture : Quand nos espaces sculptent nos émotions

L’architecture qui dialogue avec notre cerveau

Imaginez un instant que vos murs puissent calmer votre anxiété, que vos plafonds stimulent votre créativité, que la lumière de votre salon améliore votre humeur. Fiction ? Pas du tout. Bienvenue dans l’univers de la neuro-architecture, cette révolution silencieuse qui transforme notre rapport à l’habitat. Là où le modernisme prônait la fonction, où le postmodernisme jouait avec les codes, la neuro-architecture écoute nos neurones.

Née dans les années 2000 aux États-Unis et en Europe du Nord, cette approche scientifique de l’espace puise ses racines dans les laboratoires de neurosciences. Elle émerge à une époque où notre compréhension du cerveau s’affine et où les enjeux de bien-être prennent une dimension nouvelle. Aujourd’hui, alors que nous passons 90% de notre temps en intérieur, cette discipline s’impose comme l’une des réponses les plus prometteuses aux défis du mal-être contemporain.

Un terreau fertile entre science et création

La neuro-architecture surgit dans un contexte particulier : l’explosion des neurosciences cognitives et la prise de conscience des impacts de l’environnement sur la santé mentale. Les premières IRM fonctionnelles révèlent comment notre cerveau réagit aux stimuli architecturaux. Parallèlement, l’architecture thérapeutique dans les hôpitaux démontre que l’espace peut guérir.

Cette convergence s’appuie sur des décennies de recherches en psychologie environnementale, héritières des travaux de Roger Barker dans les années 1960. L’innovation réside dans l’utilisation d’outils scientifiques précis : électroencéphalogrammes, mesures de cortisol, analyses comportementales. Pour la première fois, l’architecture dispose d’une méthode pour mesurer objectivement ses effets sur l’humain.

L’esthétique au service de la neuroplasticité

Les caractéristiques visuelles de la neuro-architecture privilégient la fluidité des lignes courbes, scientifiquement prouvées pour réduire le stress. Les angles droits, bien que présents, s’arrondissent subtilement aux intersections. Les formes biomorphes dominent : ondulations, spirales douces, géométries inspirées de la nature.

La palette chromatique suit les découvertes sur la perception colorielle. Le vert, activateur du système nerveux parasympathique, investit les espaces de repos. Le bleu, favorisant la concentration, habille les bureaux. Les tons terreux ancrent et rassurent. Chaque teinte trouve sa justification dans son impact neurologique.

Les matériaux naturels règnent en maîtres : bois brut aux veines apparentes, pierre aux textures irrégulières, métal patiné. Leur pouvoir réside dans leur capacité à activer notre mémoire ancestrale, celle qui associe ces éléments à la sécurité et au confort. Les techniques de mise en œuvre privilégient les assemblages visibles, les joints en creux qui soulignent la matérialité, créant cette « rugosité cognitive » si apaisante pour notre cerveau.

Les pionniers d’une révolution invisible

John Zeisel

Neuropsychologue devenu architecte, Zeisel révolutionne l’habitat des personnes atteintes d’Alzheimer. Ses « jardins thérapeutiques » intègrent des parcours sensoriels qui stimulent la mémoire et réduisent l’errance. Son approche : l’architecture comme médicament non invasif.

Sarah Robinson

Cette architecte californienne théorise le « embodied cognition » en architecture. Ses recherches sur l’impact des proportions spatiales sur l’humeur donnent naissance à des espaces résidentiels aux dimensions mathématiquement calculées pour optimiser le bien-être. Robinson démontre que le rapport hauteur-largeur d’une pièce influence directement notre niveau de créativité.

Colin Ellard

Psychologue environnemental canadien, Ellard mesure scientifiquement l’effet des façades urbaines sur les passants. Ses découvertes sur « l’effet de la façade aveugle » – cette capacité des murs uniformes à générer ennui et dépression – transforment la conception urbaine contemporaine.

Des réalisations qui soignent et inspirent

Le Maggie’s Centre de Zaha Kirby (Écosse, 2006)

Premier centre d’accompagnement oncologique conçu selon les principes neuro-architecturaux. Ses courbes enveloppantes et sa lumière zénithale filtrée réduisent de 23% l’anxiété des patients, selon une étude de l’Université d’Édimbourg.

neuro-architecture appliquée aux espaces de soins.

La résidence Alzheimer Hogeweyk (Pays-Bas, 2009)

Village thérapeutique de 152 résidents où chaque « maison » reproduit un environnement familier. Les parcours intuitifs et les repères sensoriels permettent aux malades de conserver leur autonomie plus longtemps. Un modèle exporté dans quinze pays.

Le mobilier qui prend soin de nous

Le fauteuil « Relax Response » de Patricia Urquiola

Ses accoudoirs asymétriques épousent naturellement la posture de détente, réduisant les tensions musculaires inconscientes. Sa texture bouclée stimule le toucher, activant la production d’ocytocine.

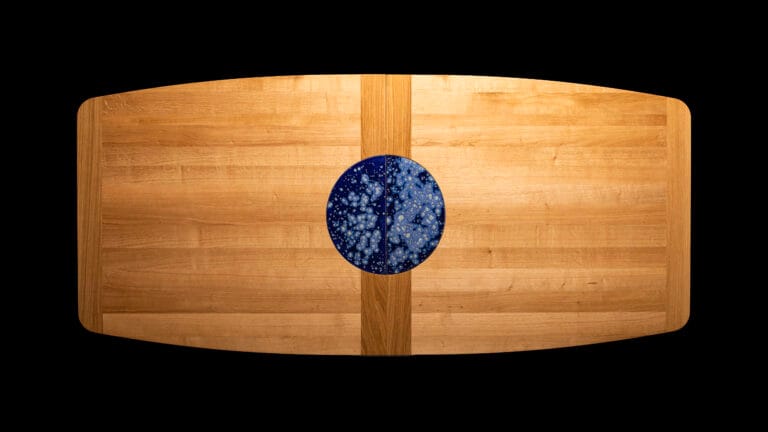

La table « Circadian » de Tokujin Yoshioka

Intégrant un système LED reproduisant le cycle solaire, elle régule naturellement nos rythmes circadiens. Ses bords arrondis éliminent tout stress visuel, créant un environnement de travail optimisé.

L’étagère « Dendrite » de Ronan Bouroullec

Inspirée des connexions neuronales, sa structure arborescente stimule subtilement la créativité. Chaque branche offre un angle de vision différent, enrichissant l’expérience spatiale.

Un héritage en construction permanente

L’influence de la neuro-architecture irrigue déjà l’architecture contemporaine. Les agences Foster + Partners ou BIG intègrent systématiquement des consultants en neurosciences dans leurs équipes. Cette approche nourrit également l’émergence du « design biophilique » et de l’architecture thérapeutique.

Sur le marché, les créations estampillées « neuro-design » se démocratisent. Les luminaires circadiens se négocient entre 200 et 2000 euros. Les revêtements biomimétiques atteignent 80 euros le mètre carré. En seconde main, les pièces pionnières de Robinson ou Ellard s’échangent déjà entre collectionneurs avertis, révélant une cote naissante.

L’avenir habité par la science

La neuro-architecture dessine les contours d’un habitat vraiment humain. Elle annonce peut-être l’émergence d’une « architecture adaptative », capable de réagir en temps réel à nos états émotionnels. En réconciliant espace et psyché, elle ouvre une voie nouvelle : celle d’un design qui ne se contente plus de séduire, mais qui soigne, apaise et élève.

Nos maisons ne seront plus seulement des abris : elles seront des alliées silencieuses, capables d’écouter, de comprendre et d’apaiser notre esprit.

Dans un monde où l’anxiété devient épidémique, cette architecture qui écoute nos neurones n’est plus un luxe. C’est une nécessité.

À lire aussi : découvrez comment le design biophilique s’inscrit dans cette même dynamique, en plaçant la nature au cœur de l’architecture contemporaine.

Architecte d’intérieur et chef de projet indépendant, j’allie expertise technique et sensibilité esthétique. Des travaux de structure aux finitions, j’ai développé une connaissance approfondie des matériaux, que je partage à travers l’écriture pour transmettre ma passion du design et de l’architecture