Good Design Movement : La quête du design démocratique

New York, 1950. Le Museum of Modern Art inaugure sa première exposition « Good Design », organisée par Edgar Kaufmann Jr. Dans les galeries du MoMA, mobilier scandinave, objets japonais, céramiques américaines se côtoient selon un seul critère : la qualité intrinsèque du design, indépendamment du prix ou du prestige. Pendant que le Mid-Century Modern célèbre la prospérité américaine et que l’Europe se reconstruit, un mouvement international émerge autour d’une question fondamentale : qu’est-ce que le « bon design » et comment le rendre accessible à tous ?

Cette quête, qui animera les années 1950-60, transcende les frontières nationales. À New York, Edgar Kaufmann Jr. au MoMA définit les critères du Good Design. En Allemagne, Dieter Rams chez Braun traduit ces principes en objets iconiques. En Italie, les frères Castiglioni démontrent qu’intelligence formelle et accessibilité économique ne s’opposent pas. Contrairement au Bauhaus qui impose une méthode ou à Cranbrook qui cultive l’excellence élitiste, le Good Design Movement propose une éthique : créer des objets simples, fonctionnels, durables et accessibles.

Qu’est-ce que le Good Design Movement

Le Good Design Movement désigne moins un style unifié qu’une philosophie partagée du design émergeant dans les années 1950-60. Son ambition : établir des critères objectifs de qualité en design et rendre le « bon design » accessible au plus grand nombre. Cette approche prescriptive – définir ce qui constitue un « bon » design – distingue le mouvement des avant-gardes précédentes qui privilégiaient l’innovation formelle ou l’expression artistique.

Ce mouvement se construit sur plusieurs convictions. D’abord, le design a une responsabilité sociale : améliorer la vie quotidienne de tous, pas seulement d’une élite. Ensuite, la qualité du design se juge selon des critères objectifs – fonctionnalité, simplicité, honnêteté, durabilité – pas selon la mode ou le prestige. Enfin, le « bon design » doit être économiquement accessible, démocratique dans sa production et sa distribution.

Cette philosophie se distingue des mouvements contemporains. Là où le Mid-Century Modern célèbre l’expression sculpturale et la prospérité, le Good Design privilégie la retenue et l’accessibilité. Là où le Streamline stylise pour séduire, le Good Design refuse l’ornement superflu. Là où l’Art Déco réserve le luxe à l’élite, le Good Design vise la démocratisation.

Le terme « Good Design » lui-même, délibérément normatif, reflète cette ambition prescriptive. Il s’agit de définir et promouvoir les standards de qualité, d’éduquer le public, de guider les producteurs. Cette dimension pédagogique et militante inscrit le mouvement dans la grande histoire du design comme tentative de réconcilier excellence esthétique et justice sociale.

Contexte historique & culturel

Le Good Design Movement émerge dans le contexte de reconstruction d’après-guerre. L’Europe, dévastée, doit reconstruire avec des ressources limitées. Cette contrainte économique favorise paradoxalement l’innovation : comment créer plus avec moins, produire mieux avec peu ? Cette question, technique et éthique, structure la pensée design des années 1950.

Aux États-Unis, la prospérité permet une approche différente mais complémentaire. Le MoMA, sous la direction d’Edgar Kaufmann Jr., lance le programme « Good Design » (1950-1955) : expositions annuelles présentant objets domestiques sélectionnés selon des critères stricts. Ces expositions, très populaires, éduquent le public américain au « bon goût » moderne, distinguent qualité réelle et styling superficiel.

En Allemagne, le contexte de reconstruction génère l’école d’Ulm (Hochschule für Gestaltung, 1953-1968). Fondée par Max Bill, ancien du Bauhaus, cette école renoue avec la rigueur fonctionnaliste tout en l’adaptant aux technologies d’après-guerre. Ulm forme notamment Dieter Rams, qui appliquera ses principes chez Braun.

L’Italie développe une approche distincte. Le design italien des années 1950-60 – Castiglioni, Magistretti, Zanuso – conjugue intelligence technique et élégance formelle. La Triennale de Milan devient vitrine internationale du design de qualité. Les entreprises comme Olivetti, Artemide, Kartell démontrent que production industrielle et excellence esthétique peuvent coexister.

Le Japon contribue aussi au mouvement. La tradition d’économie de moyens, l’esthétique wabi-sabi (beauté de la simplicité et de l’imperfection), la culture artisanale raffinée : tout résonne avec les principes du Good Design. Sori Yanagi, Isamu Noguchi : ces créateurs incarnent une modernité japonaise qui influence profondément le mouvement.

Le contexte idéologique de la guerre froide joue également. Le Good Design devient arme de soft power : démontrer que le capitalisme démocratique produit des objets de qualité accessibles à tous, contrairement à la production soviétique standardisée et médiocre. Les expositions internationales, les programmes d’échange, les publications diffusent cette vision.

Caractéristiques esthétiques et principes

Le Good Design se définit moins par des formes spécifiques que par des principes directeurs. Ces principes, formulés différemment selon les contextes mais convergeant vers des convictions communes, structurent le mouvement.

Les dix principes de Dieter Rams

Dieter Rams (né en 1932), directeur du design chez Braun de 1961 à 1995, formule le manifeste le plus influent du Good Design : ses dix principes. Développés dans les années 1970 mais cristallisant la pensée des années 1950-60, ils définissent le bon design :

- Le bon design est innovant

- Le bon design rend un produit utile

- Le bon design est esthétique

- Le bon design rend un produit compréhensible

- Le bon design est discret

- Le bon design est honnête

- Le bon design est durable

- Le bon design est cohérent jusqu’au dernier détail

- Le bon design est respectueux de l’environnement

- Le bon design est aussi peu de design que possible (Weniger, aber besser)

Ces principes, particulièrement le dernier – « less but better » – deviennent mantra du design minimaliste. Ils influencent profondément le design contemporain, notamment Apple dont Jonathan Ive reconnaît explicitement sa dette envers Rams.

Simplicité et honnêteté

La simplicité structure l’esthétique Good Design. Pas de décoration superflue, pas de styling trompeur, pas de complexité gratuite. Les formes découlent de la fonction, les matériaux s’expriment honnêtement, la construction se révèle clairement. Cette simplicité n’est pas pauvreté mais essence : atteindre le maximum d’effet avec le minimum de moyens.

L’honnêteté matérielle caractérise aussi le mouvement. Un objet en plastique ne prétend pas être en métal, un meuble en contreplaqué n’imite pas le bois massif. Cette authenticité répond à une exigence éthique : ne pas tromper l’utilisateur, respecter l’intelligence du public.

Fonctionnalité et ergonomie

La fonction prime sur l’expression formelle. Un objet doit d’abord fonctionner parfaitement, répondre précisément à son usage. Cette priorité fonctionnelle hérite du Bauhaus mais s’enrichit des progrès de l’ergonomie : comprendre comment les humains utilisent réellement les objets, adapter les formes à la physiologie et à la psychologie humaines.

Les produits Braun illustrent cette approche. Leurs radios, rasoirs, calculatrices : tous privilégient clarté d’usage, intuitivité, efficacité. Les commandes sont logiques, les indications lisibles, les formes adaptées à la prise en main. Cette fonctionnalité n’exclut pas l’élégance mais la subordonne à l’usage.

Durabilité et intemporalité

Le Good Design vise l’intemporalité : créer des objets qui traversent les modes, restent pertinents des décennies. Cette ambition répond à des exigences économiques (objets durables) et éthiques (refus de l’obsolescence planifiée). Les créations Good Design – chaise Superleggera, radio SK4, lampe Arco – conservent leur actualité 60 ans après leur création.

La qualité constructive garantit cette durabilité. Matériaux robustes, assemblages soignés, finitions irréprochables : tout vise la longévité. Cette exigence qualitative s’oppose au consumérisme jetable émergent dans les années 1960.

Créateurs et réalisations emblématiques

Edgar Kaufmann Jr. et le MoMA

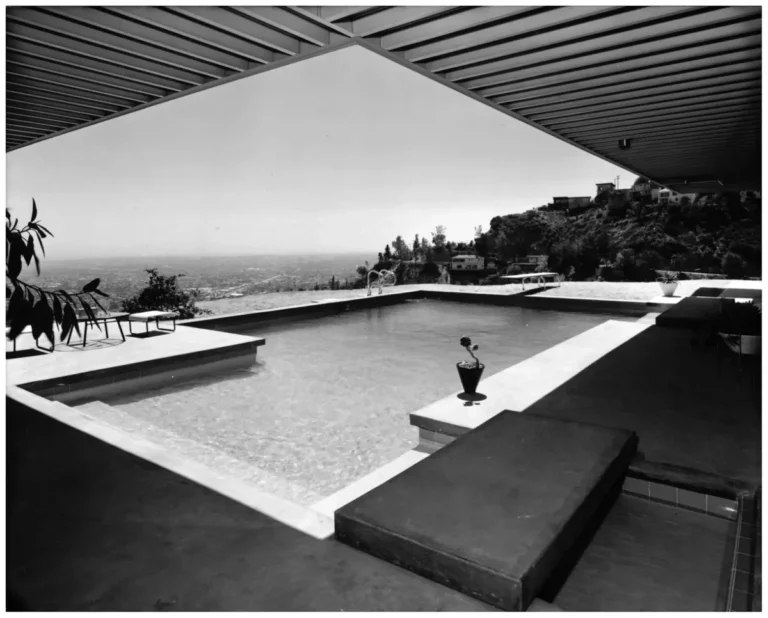

Edgar Kaufmann Jr. (1910-1989), fils du commanditaire de la Fallingwater de Frank Lloyd Wright, dirige le département design du MoMA de 1946 à 1955. Il lance le programme « Good Design » qui structure le mouvement. Ses critères de sélection – simplicité, fonctionnalité, honnêteté, accessibilité économique – définissent les standards.

Les expositions annuelles « Good Design » au MoMA (1950-1955) présentent objets domestiques soigneusement sélectionnés : mobilier, luminaires, vaisselle, textiles. Cette validation institutionnelle légitime le design moderne, éduque le public américain, influence les producteurs. Kaufmann prouve qu’une grande institution culturelle peut militer pour la démocratisation du design.

Dieter Rams et Braun

Dieter Rams incarne le Good Design allemand. Chez Braun de 1955 à 1995, il crée plus de 500 produits qui définissent l’esthétique du design rationnel. Sa radio-phonographe SK4 (1956), surnommée « Snow White’s Coffin », révolutionne le design électronique : boîtier blanc et métal, couvercle transparent, commandes minimales. Cette pureté formelle choque puis séduit.

Ses créations ultérieures – système hi-fi, rasoirs électriques, calculatrices – appliquent systématiquement les mêmes principes. Le système d’étagères 606 (1960), modulaire et intemporel, équipe encore aujourd’hui des millions de foyers. L’influence de Rams sur le design contemporain, particulièrement Apple, est immense et explicitement reconnue.

Les frères Castiglioni en Italie

Achille (1918-2002) et Pier Giacomo Castiglioni (1913-1968) incarnent le Good Design italien, plus ludique et expérimental que la rigueur allemande. Leur approche : réemployer des objets industriels existants, détourner des matériaux, créer avec intelligence et humour.

Leur lampe Arco (1962) devient icône du design moderne : arc en acier inoxydable, socle en marbre de Carrare, abat-jour en aluminium. Cette lampe sur pied qui éclaire comme une suspension illustre leur intelligence formelle. Leur tabouret Mezzadro (1957) – siège de tracteur monté sur ressort métallique – exemplifie leur approche ludique du ready-made.

Leurs créations – lampe Taccia, lampe Toio, téléphone Sirio – conjuguent fonctionnalité parfaite et élégance sculpturale. Ils prouvent que le Good Design peut être joyeux sans être frivole, intelligent sans être austère.

Design scandinave et japonais

Le design scandinave des années 1950-60 – Hans Wegner, Arne Jacobsen, Verner Panton – incarne naturellement les principes Good Design. Formes simples, matériaux honnêtes (bois clair, cuir, laine), fonctionnalité impeccable, accessibilité relative : tout correspond aux critères du mouvement.

Le design japonais apporte une sensibilité complémentaire. Sori Yanagi (1915-2011), fils du pionnier du mingei (artisanat populaire), crée des objets d’une simplicité raffinée : sa Butterfly Stool (1954) en contreplaqué moulé illustre l’économie de moyens japonaise. Cette influence orientale enrichit le Good Design d’une dimension contemplative et poétique.

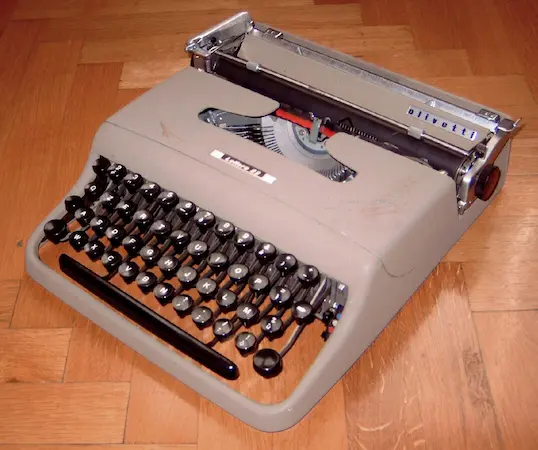

Olivetti et le design d’entreprise italien

Olivetti, entreprise italienne de machines de bureau, devient modèle du Good Design appliqué à l’échelle industrielle. Sous la direction d’Adriano Olivetti, visionnaire humaniste, l’entreprise emploie les meilleurs designers : Ettore Sottsass, Mario Bellini, Marcello Nizzoli.

Leurs machines à écrire – Lettera 22 (1950), Valentine (1969) – conjuguent excellence technique et élégance formelle. Le design Olivetti démontre qu’objets industriels complexes peuvent être beaux, que la qualité esthétique améliore l’expérience d’usage, que l’entreprise a une responsabilité culturelle.

Influence et héritage

Impact sur le design contemporain

Le Good Design Movement influence profondément le design de la seconde moitié du XXe siècle. L’idée que le design doit répondre à des critères objectifs de qualité, servir le bien commun, privilégier la simplicité sur l’ostentation : ces convictions structurent le design contemporain.

Le mouvement minimaliste des années 1980-90 hérite directement des principes Good Design. « Less is more », « form follows function » : ces mantras, formulés plus tôt mais popularisés par le Good Design, deviennent dominants. Le design scandinave contemporain, le design japonais, le design allemand : tous prolongent cette tradition.

Apple et la renaissance du Good Design

Apple, particulièrement sous la direction design de Jonathan Ive (1996-2019), réactive explicitement l’héritage Good Design. L’iMac G3 (1998), l’iPod (2001), l’iPhone (2007) : tous appliquent les principes de Rams. Simplicité, fonctionnalité, honnêteté, attention au détail : tout évoque Braun des années 1960.

Cette filiation, ouvertement revendiquée par Ive, consacre la pertinence durable des principes Good Design. Elle démontre aussi que le « bon design » n’est pas obsolète à l’ère numérique, qu’il peut s’adapter aux nouvelles technologies tout en conservant ses valeurs fondamentales.

Critique et limites

Le Good Design Movement subit aussi des critiques légitimes. Son approche prescriptive – définir ce qui constitue le « bon » design – peut sembler élitiste et paternaliste. Qui décide des critères de qualité ? L’expertise professionnelle peut-elle juger du goût populaire ?

Le mouvement postmoderne des années 1970-80 rejette explicitement le fonctionnalisme Good Design. Ettore Sottsass, Memphis Group : ils affirment que le design peut être ludique, décoratif, expressif, pas seulement fonctionnel et sobre. Cette critique salutaire enrichit la réflexion sur le design.

La question de l’accessibilité économique pose aussi problème. Si les objets Braun ou les meubles scandinaves incarnent le Good Design, leur prix réel les réserve souvent à une classe moyenne cultivée, pas aux classes populaires. L’ambition démocratique rencontre les contraintes économiques de la qualité.

Pertinence contemporaine

Les principes Good Design conservent une actualité remarquable face aux enjeux contemporains. La durabilité environnementale exige objets robustes, réparables, intemporels – exactement ce que prône le Good Design. Le minimalisme digital reprend les principes de simplicité et de clarté. L’économie circulaire valorise qualité et longévité sur obsolescence planifiée.

Des créateurs contemporains parmi les grands noms actuels comme Jasper Morrison, Naoto Fukasawa, Konstantin Grcic ou Industrial Facility prolongent explicitement l’héritage Good Design. Leur approche – Super Normal, Thoughtless Design – actualise les principes des années 1950 pour le XXIe siècle.

Marché et collections

Cote des objets Good Design

Le marché des objets Good Design connaît une valorisation constante depuis les années 1990. Les créations Braun de Dieter Rams – radio SK4, système hi-fi, calculatrices – atteignent plusieurs milliers d’euros pour les pièces en excellent état. Cette valorisation reflète leur reconnaissance comme icônes du design moderne.

Le mobilier Good Design – chaises scandinaves, luminaires italiens, systèmes d’étagères – se négocie également à prix élevés. Une lampe Arco originale des Castiglioni approche 3 000 euros, une Butterfly Stool de Yanagi 800 euros. Ces prix témoignent de la reconnaissance durable de leur qualité.

Rééditions et production continue

Contrairement à d’autres mouvements, beaucoup d’objets Good Design restent en production continue depuis leur création. Le système 606 de Rams, la lampe Arco, la vaisselle scandinave : leur intemporalité permet une commercialisation ininterrompue pendant des décennies.

Les rééditions officielles par Vitsœ (pour Rams), Flos (pour Castiglioni), Vitra (pour les classiques du design) maintiennent une qualité excellente. Ces objets, accessibles aux prix actuels du marché, permettent l’accès à des designs authentiques, réalisant partiellement l’ambition démocratique du mouvement.

Collections institutionnelles

Le MoMA à New York, le Vitra Design Museum en Allemagne, le Triennale Design Museum à Milan conservent les collections les plus importantes d’objets Good Design. Ces institutions reconnaissent l’importance historique du mouvement dans l’émergence du design moderne.

Des expositions régulières réévaluent l’héritage Good Design. « Less and More: The Design Ethos of Dieter Rams » (2009-2011), itinérante mondialement, consacre l’influence durable du mouvement. Ces manifestations maintiennent vivante la réflexion sur les critères de qualité en design.

Finalement

Le Good Design Movement incarne une ambition à la fois esthétique et éthique : définir et promouvoir les standards de qualité en design, rendre le « bon design » accessible à tous. Cette double exigence – excellence et démocratisation – distingue le mouvement des avant-gardes élitistes comme des productions commerciales médiocres.

Cette approche se distingue radicalement des mouvements précédents. Là où le Bauhaus privilégie la méthode pédagogique, le Good Design propose une éthique. Là où Cranbrook cultive l’excellence artisanale, le Good Design vise la production industrielle de qualité. Là où le Mid-Century Modern célèbre l’expression sculpturale, le Good Design prône la retenue formelle.

Le succès du mouvement – influence durable sur le design contemporain, objets encore produits 60 ans après leur création, principes constamment réaffirmés – prouve la validité de son approche. Dieter Rams, les Castiglioni, le design scandinave : ces créateurs démontrent que simplicité, fonctionnalité et élégance peuvent coexister, que qualité et accessibilité ne s’opposent pas nécessairement.

L’héritage du Good Design demeure ambivalent. D’un côté, le mouvement a établi des standards de qualité, éduqué le public, influencé positivement la production industrielle. De l’autre, son approche prescriptive peut sembler paternaliste, son accessibilité économique reste limitée, sa sobriété formelle peut paraître austère ou élitiste.

La pertinence contemporaine des principes Good Design face aux enjeux écologiques est frappante. La durabilité, la qualité, l’intemporalité, le refus de l’obsolescence planifiée : tout résonne avec les impératifs environnementaux actuels. Le Good Design, pensé dans les années 1950 pour des raisons économiques et éthiques, s’avère prophétique face à la crise climatique.

Des créateurs contemporains comme Jasper Morrison, Naoto Fukasawa, Sam Hecht (Industrial Facility) prolongent explicitement l’héritage Good Design en l’adaptant aux enjeux du XXIe siècle. Leur approche – qu’ils nomment Super Normal ou Thoughtless Design – actualise les principes de simplicité, d’honnêteté et de fonctionnalité pour l’ère numérique et écologique.

Un demi-siècle après son apogée, le Good Design Movement fascine par son exigence morale et sa pertinence durable. Dans un monde saturé d’objets médiocres, conçus pour l’obsolescence rapide, produits sans considération écologique ou sociale, les principes Good Design offrent une alternative précieuse. Son message résonne encore : le design a une responsabilité – créer des objets qui améliorent réellement la vie, qui durent, qui respectent utilisateurs et environnement.

Cette conviction que le design doit servir le bien commun, privilégier la qualité sur la quantité, viser l’excellence accessible plutôt que le luxe élitiste ou la médiocrité de masse, fait du Good Design un mouvement perpétuellement actuel. Son héritage nous rappelle que l’esthétique n’est jamais séparée de l’éthique, que les choix formels ont des conséquences sociales et environnementales, que le « bon design » est aussi une question de valeurs. Même si le contexte a changé depuis les années 1950, l’exigence fondamentale du Good Design – créer des objets beaux, fonctionnels, durables et honnêtes – demeure une inspiration pour tous ceux qui croient au pouvoir civilisateur du design.

Entrepreneur digital et artisan d’art, je mets à profit mon parcours atypique pour partager ma vision du design de luxe et de la décoration d’intérieur, enrichie par l’artisanat, l’histoire et la création contemporaine. Depuis 2012, je travaille quotidiennement dans mon atelier au bord du lac d’Annecy, créant des intérieurs sur mesure pour des décorateurs exigeants et des clients privés.