École d’Ulm : La révolution méthodologique du Design (1953-1968)

Ulm, Allemagne, 1953. Sur une colline dominant la ville, Max Bill inaugure la Hochschule für Gestaltung (HfG Ulm), école de design qui ambitionne de renouer avec l’héritage du Bauhaus fermé par les nazis en 1933. Mais Ulm ne sera pas simple résurrection : elle radicalisera l’approche rationaliste, développera une méthodologie scientifique du design, anticipera le design thinking contemporain. Pendant quinze ans, jusqu’à sa fermeture prématurée en 1968, cette école formera une élite qui transformera profondément le design allemand et international.

Contrairement au Mid-Century Modern américain qui célèbre l’expression sculpturale ou au Design Italien qui valorise l’émotion, Ulm développe une approche systématique et scientifique. Otl Aicher, Tomás Maldonado, Hans Gugelot : ces théoriciens et praticiens intègrent cybernétique, sémiotique, sociologie au processus de design. Leur influence sur Dieter Rams chez Braun, sur l’identité visuelle de Lufthansa, sur le design de systèmes plutôt que d’objets isolés structure encore le design contemporain.

Qu’est-ce que l’École d’Ulm

L’École d’Ulm (HfG, 1953-1968) constitue la tentative la plus ambitieuse de refonder le design sur des bases scientifiques après la Seconde Guerre mondiale. Fondée par Inge Aicher-Scholl, Otl Aicher et Max Bill avec le soutien financier de la Fondation Geschwister Scholl (en mémoire des résistants Hans et Sophie Scholl), l’école vise à former des designers capables de façonner démocratiquement la société d’après-guerre.

Cette ambition distingue radicalement Ulm des autres écoles. Là où Cranbrook cultive l’intuition créative et l’excellence artisanale, Ulm privilégie l’analyse rationnelle et la méthode scientifique. Là où le Good Design définit des critères esthétiques, Ulm développe des processus systématiques. Cette approche méthodologique s’inscrit dans la grande histoire du design comme tentative de transformer le design en discipline scientifique.

Ulm structure son enseignement autour de quatre départements : Design de produit, Communication visuelle, Information (ajouté en 1958) et Construction (architecture). Mais surtout, l’école impose un curriculum théorique sans précédent : mathématiques, physique, chimie, psychologie, sociologie, sémiotique, ergonomie. Les étudiants passent autant de temps en cours théoriques qu’en ateliers pratiques.

Cette rigueur scientifique vise à dépasser l’empirisme artisanal et l’intuition subjective. Le designer doit comprendre les processus industriels, maîtriser les outils d’analyse, intégrer les sciences humaines. Cette ambition fait d’Ulm le précurseur du design thinking contemporain, de l’UX design, de toutes les approches qui considèrent le design comme processus méthodologique plutôt que talent artistique.

Contexte historique & culturel

L’Allemagne d’après-guerre doit affronter son passé nazi tout en reconstruisant son avenir. La fondation d’Ulm s’inscrit dans ce contexte de refondation morale et reconstruction matérielle. Inge Aicher-Scholl, sœur de Hans et Sophie Scholl (résistants exécutés par les nazis), veut créer une institution incarnant les valeurs démocratiques pour lesquelles son frère et sa sœur sont morts.

Le financement initial provient du plan Marshall américain et du gouvernement régional de Bade-Wurtemberg. Cette origine transatlantique influence l’école : nombreux professeurs visiteurs américains (Charles Eames notamment), références théoriques anglo-saxonnes, ouverture internationale. Ulm échappe ainsi au provincialisme qui menace l’Allemagne isolée d’après-guerre.

Le contexte de reconstruction industrielle favorise aussi l’école. L’industrie allemande, détruite par la guerre, doit se moderniser radicalement. Des entreprises comme Braun (électroménager), Lufthansa (compagnie aérienne refondée), Olivetti (machines de bureau) cherchent designers capables de créer identité moderne. Ulm fournit ces compétences.

L’école s’inscrit aussi dans le contexte intellectuel de l’après-guerre. La cybernétique de Norbert Wiener (1948), la théorie de l’information de Claude Shannon (1948), la sémiotique de Charles Sanders Peirce redécouverte : toutes ces disciplines scientifiques émergentes offrent cadres théoriques nouveaux. Ulm les intègre systématiquement au design.

Le débat idéologique de la Guerre froide joue également. Face au réalisme socialiste soviétique et au consumérisme américain, Ulm propose une troisième voie : design rationnel, démocratique, qui améliore réellement la vie sans tomber dans superficialité commerciale. Cette position, difficile à tenir, contribuera à la fermeture prématurée de l’école.

Figures fondatrices et évolution

Max Bill (1908-1994)

Max Bill, architecte, designer, peintre, théoricien, ancien élève du Bauhaus, devient premier recteur d’Ulm (1953-1956). Sa vision : renouer avec l’héritage Bauhaus tout en le modernisant. Il conçoit les bâtiments de l’école – architecture fonctionnaliste rigoureuse – et structure le curriculum initial.

Mais Bill privilégie encore la dimension esthétique du design, l’approche artistique. Pour lui, le designer reste créateur individuel doté de talent. Cette vision entre rapidement en conflit avec l’orientation plus scientifique défendue par Otl Aicher et Tomás Maldonado. Bill démissionne en 1956, laissant place à une radicalisation méthodologique.

Otl Aicher (1922-1991)

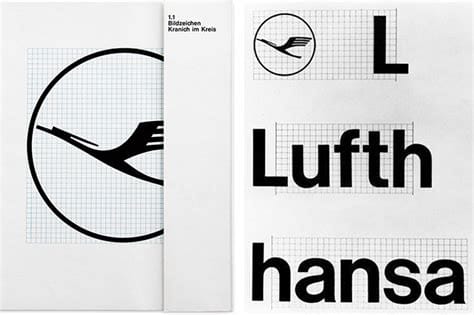

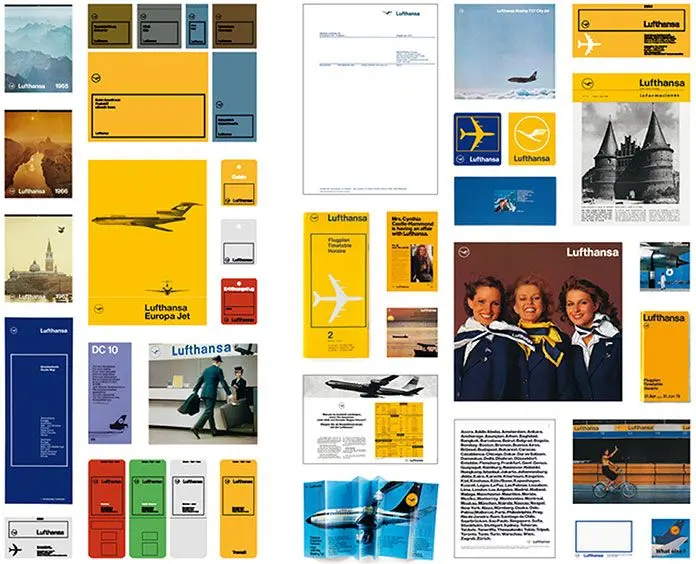

Otl Aicher, cofondateur et figure centrale d’Ulm jusqu’en 1966, incarne l’approche systématique. Designer graphique, il développe des systèmes d’identité visuelle plutôt que logos isolés. Son travail pour Lufthansa (1962) révolutionne le corporate design : grille modulaire stricte, typographie sans serif rationelle (Univers), palette chromatique restreinte (bleu/jaune).

Son système de pictogrammes pour les Jeux Olympiques de Munich 1972, développé après son départ d’Ulm, applique la même méthodologie : formes géométriques simples, système cohérent, lisibilité maximale. Ces pictogrammes, encore utilisés internationalement, démontrent la puissance de l’approche systémique.

Aicher théorise aussi abondamment. Ses écrits sur la sémiotique visuelle, le design de systèmes, la responsabilité sociale du designer structurent la pensée d’Ulm. Sa conviction : le design n’est pas art mais discipline au service de la communication claire et de l’usage efficace.

Tomás Maldonado (1922-2018)

Tomás Maldonado, argentin, rejoint Ulm en 1954 et devient recteur en 1964. Il radicalise l’approche scientifique, introduit cybernétique, théorie de l’information, sémiotique au curriculum. Pour Maldonado, le designer doit comprendre comment fonctionnent systèmes techniques et sociaux, pas seulement créer formes agréables.

Son approche, la plus radicale d’Ulm, fait du design une science appliquée. Le processus de design doit être rationnel, analysable, reproductible. Cette ambition, extrême, pousse la logique Bauhaus à ses limites. Elle influence profondément le design industriel, particulièrement dans domaines techniques (automobile, aéronautique, équipement médical).

Hans Gugelot (1920-1965)

Hans Gugelot, designer industriel, dirige le département Design de produit. Collaborant étroitement avec Braun, il développe l’esthétique minimaliste qui définira la marque. Son système d’étagères M125 (1956), modulaire et rationnel, illustre l’approche Ulm : pas un meuble mais un système adaptable.

Sa collaboration avec Dieter Rams chez Braun structure le design allemand d’après-guerre. Ensemble, ils créent radio-phonographes, rasoirs, calculatrices d’une pureté formelle radicale. Cette esthétique – surfaces planes, angles droits, fonctions clairement exprimées – devient synonyme de design allemand.

Principes pédagogiques et méthodologiques

Approche scientifique du design

Ulm impose rigueur scientifique sans précédent. Les étudiants étudient mathématiques (géométrie, calcul), physique (matériaux, structures), chimie (polymères, traitements de surface), psychologie (perception, ergonomie), sociologie (usages, besoins). Cette formation théorique dense vise à transformer intuition en connaissance objective.

Le processus de design lui-même devient systématique : analyse du besoin, recherche documentaire, études ergonomiques, prototypes testés, évaluation objective. Plus de création spontanée ou d’inspiration artistique : le design doit résulter d’analyse rationnelle et de décisions justifiables.

Sémiotique et communication

L’intégration de la sémiotique (science des signes) révolutionne le design graphique. Comment les formes communiquent-elles sens ? Comment optimiser lisibilité ? Comment créer systèmes visuels cohérents ? Ces questions, traitées scientifiquement via Peirce, Saussure, Morris, structurent l’enseignement de communication visuelle.

Cette approche génère le design de systèmes plutôt que d’objets isolés. Un logo n’est pas seulement belle forme mais élément d’un système incluant typographie, couleurs, grille, applications. Cette vision systémique influence durablement l’identité d’entreprise, la signalétique, le design éditorial.

Cybernétique et systèmes

L’introduction de la cybernétique – science du contrôle et de la communication dans systèmes – transforme la conception des produits. Un appareil n’est plus objet isolé mais système interagissant avec utilisateur. Comment optimiser ces interactions ? Comment rendre interfaces intuitives ? Ces questions anticipent l’UX design contemporain.

Cette approche systémique s’applique aussi à l’architecture et l’urbanisme. Ulm développe méthodes de planification rationnelle, systèmes modulaires, approches participatives. Ces recherches influencent l’architecture allemande d’après-guerre.

Réalisations emblématiques

Identité Lufthansa (Otl Aicher, 1962)

L’identité visuelle de Lufthansa constitue la réalisation la plus influente d’Ulm. Aicher ne crée pas simple logo mais système complet : grille modulaire, typographie Univers, couleurs bleu/jaune, application cohérente sur tous supports (avions, uniformes, billets, publicités).

Cette approche systématique révolutionne le corporate design. Elle démontre qu’identité d’entreprise exige cohérence absolue, que design graphique n’est pas décoration mais système de communication. Toutes les identités visuelles modernes héritent de cette méthodologie.

Design Braun (Hans Gugelot, Dieter Rams)

La collaboration Ulm-Braun produit objets iconiques du design allemand. La radio-phonographe SK4 « Snow White’s Coffin » (1956), le système hi-fi (années 1960), les rasoirs électriques, les calculatrices : tous appliquent principes Ulm.

Ces produits incarnent esthétique minimaliste radicale : surfaces planes, angles droits, couleurs neutres (blanc, noir, gris), fonctions clairement exprimées, pas de décoration superflue. Cette approche, synthétisée dans les dix principes de Dieter Rams, influence massivement le design contemporain (notamment Apple).

Systèmes modulaires

Ulm développe nombreux systèmes modulaires : étagères, mobilier de bureau, systèmes d’exposition. L’approche : créer éléments combinables plutôt qu’objets fixes, permettre adaptation aux besoins variés, faciliter évolution. Cette modularité anticipe préoccupations contemporaines de flexibilité et durabilité.

Pictogrammes et signalétique

Les systèmes de pictogrammes développés à Ulm (notamment par Aicher pour Munich 1972) établissent standards internationaux. Formes géométriques simples, lisibilité maximale, cohérence systématique : ces principes structurent encore signalétique contemporaine (aéroports, hôpitaux, transports publics).

Fermeture et controverses

Ulm ferme prématurément en 1968 après quinze ans seulement. Plusieurs facteurs convergent. D’abord, difficultés financières : l’école, dépendante des subventions publiques, subit coupes budgétaires du gouvernement conservateur de Bade-Wurtemberg qui juge l’institution trop coûteuse et politiquement suspecte.

Ensuite, tensions idéologiques. L’approche scientifique radicale d’Ulm déplaît aux conservateurs (trop moderniste) comme à la gauche étudiante (trop technocratique). Le mouvement étudiant de 1968, qui conteste technocratie et scientisme, cible Ulm comme symbole du rationalisme froid.

Enfin, débats internes. La tension entre approche esthétique (Max Bill) et approche scientifique (Maldonado) n’est jamais résolue. Certains enseignants et étudiants contestent l’hyper-rationalisation, défendent la créativité individuelle. Ces conflits fragilisent l’institution.

La fermeture, traumatisante, disperse enseignants et étudiants internationalement. Paradoxalement, cette diaspora amplifie l’influence d’Ulm : les anciens diffusent méthodologie dans écoles et entreprises mondiales. L’héritage perdure bien au-delà de l’institution.

Influence et héritage

Méthodologie du design contemporain

L’influence d’Ulm sur la méthodologie design est immense. L’idée que le design exige processus systématique – recherche, analyse, test, évaluation – structure l’enseignement et la pratique contemporains. Le design thinking, popularisé par IDEO et Stanford dans les années 2000, hérite directement de l’approche Ulm.

Les méthodes de recherche utilisateur, les tests d’ergonomie, l’évaluation objective : tout découle de la conviction Ulm que le design doit être evidence-based, basé sur données et analyses plutôt que sur intuition.

Design graphique et identité visuelle

Le design graphique moderne – grilles modulaires, typographie rationnelle, systèmes d’identité cohérents – hérite massivement d’Ulm. Le style suisse international, dominant dans années 1960-80, prolonge directement l’approche Aicher. Toutes les identités d’entreprises contemporaines appliquent méthodologie systématique développée à Ulm.

UX Design et design d’interface

L’approche cybernétique et sémiotique d’Ulm anticipe l’UX design (User Experience). Comment optimiser interaction humain-machine ? Comment rendre interfaces intuitives ? Ces questions, posées à Ulm dans années 1960 pour produits physiques, structurent aujourd’hui design numérique.

Les principes de clarté, lisibilité, cohérence systémique développés à Ulm s’appliquent parfaitement aux interfaces numériques. L’influence d’Ulm (via Dieter Rams) sur Apple est explicite et reconnue.

Critique et limites

L’approche Ulm subit aussi critiques légitimes. L’hyper-rationalisation peut sembler déshumanisante, la scientificité excessive technocratique. Le mouvement postmoderne des années 1980, particulièrement le groupe Memphis italien, rejette explicitement le rationalisme froid d’Ulm, revendique émotion, décoration, subjectivité.

La conviction qu’approche scientifique peut résoudre tous problèmes de design se révèle naïve. Le design implique aussi jugements de valeur, choix culturels, dimensions émotionnelles irréductibles à l’analyse rationnelle. Cette limite explique partiellement l’échec institutionnel d’Ulm.

Pertinence contemporaine

Malgré critiques, l’héritage Ulm reste extraordinairement pertinent. Face à complexité croissante des systèmes (numériques, urbains, sociaux), l’approche méthodologique, systémique, interdisciplinaire d’Ulm offre outils précieux. Le design contemporain, confronté aux enjeux écologiques et sociaux, a besoin de rigueur analytique qu’Ulm a contribué à développer.

Des designers parmi les grands noms actuels comme Dieter Rams (formation Ulm), Richard Sapper, Naoto Fukasawa prolongent l’approche minimaliste et systématique. Les écoles de design contemporaines – Stanford d.school, IDEO – héritent directement de la méthodologie Ulm.

Conclusion

L’École d’Ulm (1953-1968) incarne la tentative la plus radicale de transformer le design en discipline scientifique. En intégrant cybernétique, sémiotique, sociologie au processus créatif, Ulm dépasse l’héritage Bauhaus pour développer méthodologie systématique qui structure encore le design contemporain.

Cette approche distingue fondamentalement Ulm des mouvements contemporains. Là où le Mid-Century Modern américain privilégie expression sculpturale, Ulm impose rigueur analytique. Là où le Design Italien valorise émotion et poésie, Ulm défend rationalité et clarté. Là où Cranbrook cultive intuition créative, Ulm développe méthodes objectives.

Le succès de l’approche Ulm – influence sur Braun, Lufthansa, design graphique mondial, méthodologie design contemporaine – prouve sa validité. Malgré fermeture prématurée de l’institution, son héritage perdure : toute école de design contemporaine enseigne méthodes héritées d’Ulm, tout designer professionnel applique processus systématiques qu’Ulm a codifiés.

L’héritage d’Ulm demeure ambivalent. D’un côté, l’école a démontré que le design peut être discipline rigoureuse, que l’intuition peut être complétée par analyse rationnelle, que la créativité bénéficie de méthodologie. De l’autre, l’hyper-rationalisation peut sembler déshumanisante, la scientificité excessive technocratique, l’approche systématique réductrice.

La pertinence contemporaine d’Ulm face aux enjeux de complexité est frappante. Concevoir systèmes numériques, villes durables, services publics efficaces exige exactement la rigueur méthodologique, l’approche interdisciplinaire, la pensée systémique qu’Ulm a développées. Le design thinking, l’UX design, le design de services : toutes ces disciplines héritent directement de l’approche Ulm.

Des créateurs comme Dieter Rams, Richard Sapper, Naoto Fukasawa prolongent l’exigence Ulm : simplicité radicale, fonctionnalité parfaite, rigueur méthodologique. Leur influence sur le design contemporain – particulièrement Apple – démontre la pérennité des principes Ulm. Jonathan Ive reconnaît explicitement sa dette envers Rams, donc indirectement envers Ulm.

Un demi-siècle après sa fermeture, l’École d’Ulm fascine par son ambition intellectuelle et sa rigueur méthodologique. Dans un monde saturé de design superficiel et de styling commercial, l’exigence Ulm – analyser rigoureusement, concevoir systématiquement, évaluer objectivement – offre antidote précieux. Son message résonne encore : le design n’est pas seulement art ni seulement commerce, c’est une discipline qui peut et doit s’appuyer sur connaissances scientifiques et méthodes rationnelles.

Cette conviction que le design a responsabilité intellectuelle – comprendre profondément problèmes avant de proposer solutions, justifier choix par analyses plutôt que par goût, évaluer résultats objectivement – fait d’Ulm mouvement perpétuellement actuel. Son héritage nous rappelle que la créativité n’exclut pas la rigueur, que l’innovation bénéficie de la méthode, que l’intuition s’enrichit de la connaissance. Même si le rationalisme pur d’Ulm a montré ses limites, l’exigence fondamentale – traiter le design comme discipline sérieuse méritant même rigueur que les sciences – demeure inspiration pour tous ceux qui refusent que le design soit réduit au styling superficiel ou à l’expression purement subjective.

Ressources

Fondamentaux du Design

Histoire du Design

Des salons baroques aux lignes radicales du XXe siècle, cette frise chronologique met en lumière les révolutions esthétiques qui ont marqué notre environnement quotidien.

Lire la page « Histoire du Design »Dictionnaire Hart des Grands Noms du Design

Ce dictionnaire répertorie tous les grands noms du design et de la décoration par ordre alphabétique. Découvrez les créateurs qui ont façonné l’art de vivre contemporain.

Lire la page « Dictionnaire Hart des Designers »Histoire des Styles Décoratifs Classiques

Empire, Régence, Louis XV, Art déco… Ce guide synthétise les codes décoratifs de chaque grand style européen.

Lire la page « Histoire des Styles Décoratifs Classiques »Glossaire du Design & de la Décoration

Piétement sabre, patine, passementerie, cannage… Ce lexique donne du sens aux termes techniques et stylistiques souvent employés dans l’univers du design.

Lire la page « Glossaire du Design & de la Décoration »

Entrepreneur digital et artisan d’art, je mets à profit mon parcours atypique pour partager ma vision du design de luxe et de la décoration d’intérieur, enrichie par l’artisanat, l’histoire et la création contemporaine. Depuis 2012, je travaille quotidiennement dans mon atelier au bord du lac d’Annecy, créant des intérieurs sur mesure pour des décorateurs exigeants et des clients privés.