Architecture de la vague: immersion au coeur de l’esthétique de Diango Hernández

C’est tout à fait par hasard que j’ai fait la découverte du travail de l’artiste Diango Hernández: ce fut un coup de foudre artistique.

L’image est si parfaite que dans une second temps je crains que ce soit de l’IA ! Ho que vois-je , ce sont ses peintures sur toiles !

J’explore brièvement l’ensemble de l’oeuvre de Diango… C’est une histoire de structure, de couleurs et de formes, c’est toute la « vibe » (oui jeu de mot) et ce fil d’Ariane aquatique de la vague (et de la transformation) bref tout résonne dans l’œuvre de cette artiste à l’esthétique irrésistible.

Voilà qui mérite toute notre attention ! C’était donc décidé, cette fois je vous amène à la découverte de l’œuvre hypnotique de Diango Fernandez avec Hart Design Selection.

Entre mémoire cubaine et design radical, portrait d’un artiste qui réinvente l’espace domestique

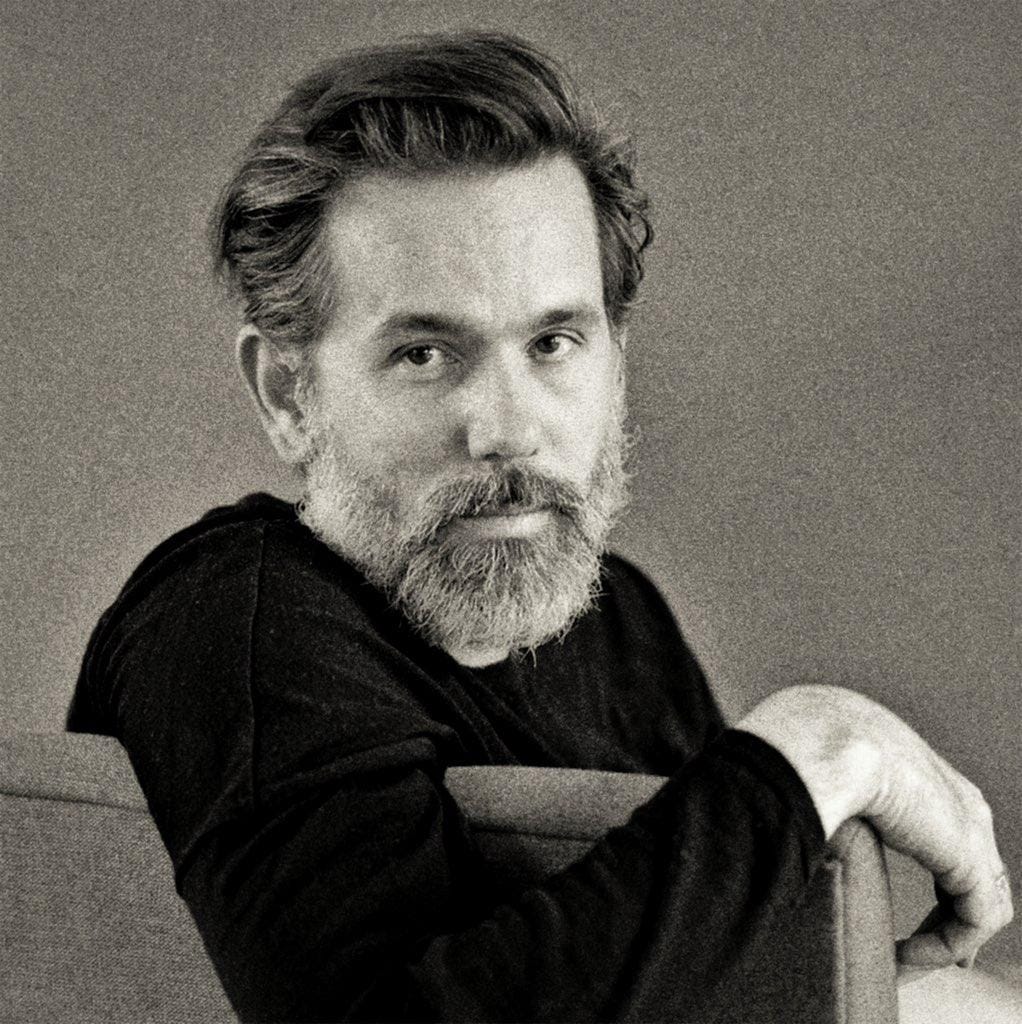

Qui est Diango Hernández ?

Diango Hernández est né en 1970 à Sancti Spíritus, Cuba. Son parcours commence par des études en design industriel à l’Institut Supérieur de Design de La Havane, au début des années 90 — précisément au moment où l’île traverse sa pire crise économique suite à l’effondrement de l’Union Soviétique. Cette période, la Período Especial, marque profondément sa pratique : apprendre le design dans un pays où il n’y a ni matériaux ni ressources forge une approche particulière de la création.

En 1994, il co-fonde Ordo Amoris Cabinet (l’Ordre de l’Amour) avec Ernesto Oroza, Juan Bernal, Francis Acea et Manuel Piña. Ce collectif d’artistes et de designers transforme la pénurie en langage esthétique, créant des installations sculpturales à partir de matériaux récupérés. Ils documentent les objets bricolés du quotidien cubain — ventilateurs reconvertis en sculptures, bidons transformés en lampes. Cette esthétique de la nécessité devient le fondement de leur travail.

En 2003, Hernández quitte Cuba pour l’Allemagne. Il s’installe à Düsseldorf où il vit désormais entre deux mondes, entre deux cultures. Sa première exposition solo après ce départ s’intitule Amateur (Frehrking Wiesehöfer, Cologne) : plus de 2 000 dessins créés à Cuba, accompagnés d’objets fragiles qui ressemblent à des appareils domestiques mais ne fonctionnent pas. Le dessin devient forme de résistance mentale, manière de capturer une réalité en train de disparaître.

Depuis, son travail a été présenté dans les institutions majeures : Biennale de Venise (2005), Biennale de São Paulo (2006), Kunsthalle Basel (2006), Hayward Gallery à Londres (2010), avec une exposition-survey au MART de Rovereto (2011-2012). En 2009, il reçoit le prestigieux Rubens Award. Pourtant, Hernández demeure inclassable. Comme l’écrit le critique Timotheus Vermeulen dans Frieze Magazine, « son art défie toute catégorisation facile. Il fait de l’art conceptuel mais construit ses pièces à la main comme un artisan. Il est autant inventeur qu’explorateur. »

Une pratique entre art et design

Aujourd’hui, Hernández travaille principalement à la peinture à l’huile sur toile, mais sa formation en design industriel reste omniprésente dans son approche. Ses œuvres oscillent entre plan architectural et pure abstraction, entre dessin technique et sensation chromatique. Il produit pour des galeries internationales — notamment Wizard Gallery à Milan, Marlborough Contemporary à Londres, Alexander and Bonin à New York.

Ses œuvres figurent dans les collections du Museum of Modern Art de New York, du Pérez Art Museum de Miami, du Museum of Fine Arts de Houston, du MART de Rovereto, et de l’Inhotim Centro de Arte Contemporânea au Brésil. Diango est définitivement une figure reconnue de l’art contemporain et sa position singulière, à la croisée de plusieurs disciplines, est sans doute ce qui rend son oeuvre à la fois si riche et distinctive .

Méthodologiquement, le design reste central. Dans une interview avec Francesco Dama, Hernández explique : « À travers le design, j’ai appris à étudier un problème et à trouver des solutions. » Cette approche méthodique se ressent dans ses séries : chaque œuvre semble répondre à une question formelle précise, explorer une variation sur un thème donné.

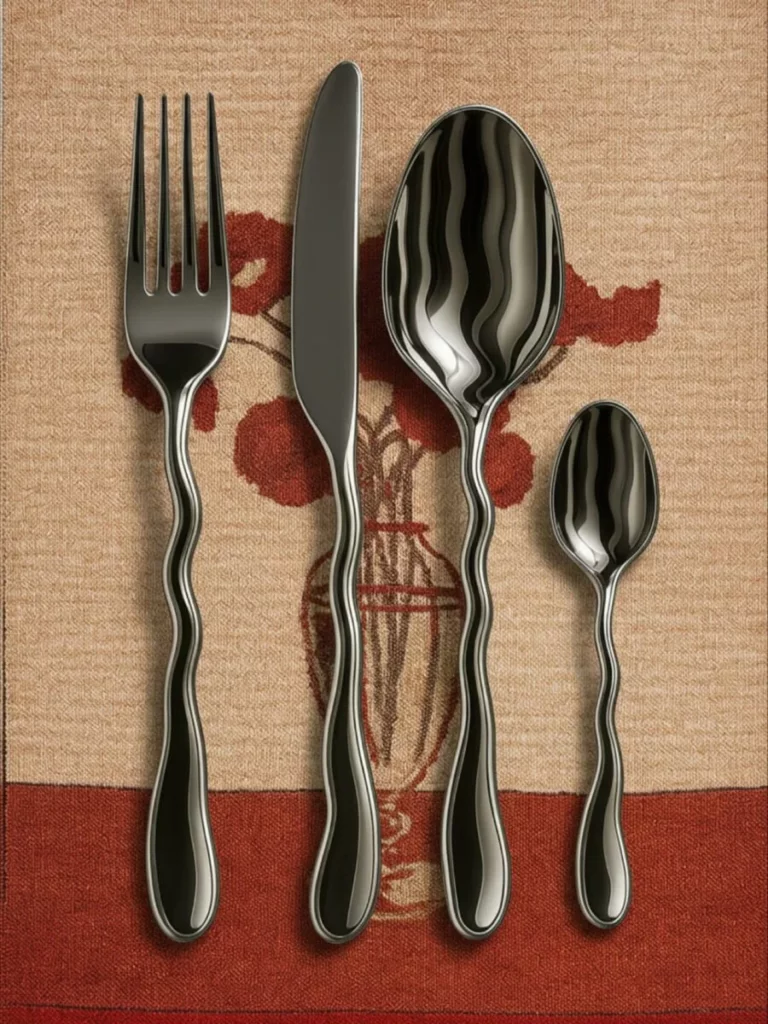

Les Piscinas Olaistas : bassins impossibles

Sa pratique actuelle se concentre sur ce qu’il appelle l’Olaismo — de ola, la vague en espagnol. Ce n’est pas un mouvement artistique mais une philosophie personnelle autour de ce qui coule, change, se transforme. « Les vagues sont le langage de la mer, » dit-il, « un langage pour créer des images d’un monde plus fluide, sans rigidité. » Cette fluidité devient le principe structurant de son travail récent.

Les Piscinas Olaistas constituent la série la plus emblématique d’Hernández, développée entre 2015 et 2025. Ce sont des peintures de piscines imaginaires, des architectures conceptuelles qui n’existeront jamais en trois dimensions. Pourtant, elles sont rendues avec une précision qui évoque les plans d’architecte, les vues aériennes, les coupes techniques.

Visuellement, ces piscines frappent immédiatement : des aplats de couleurs saturées — turquoise électrique, rose fuchsia, jaune solaire, orange vif — se rencontrent en courbes organiques. Les formes ondulent, créant des bassins dont on ne sait s’ils sont vus de dessus ou de côté, plats ou profonds. Les perspectives sont volontairement impossibles : plusieurs angles de vue coexistent dans la même image, comme si la piscine existait dans un espace mental plutôt que physique.

L’identité visuelle s’inscrit dans une généalogie précise du design : on pense à l’école d’Ulm, aux affiches cubaines de l’ICAIC des années 60-70, à Memphis Milano. Cette idée que les formes géométriques et les couleurs vives peuvent porter du sens politique sans être didactiques. Mais Hernández y ajoute cette dimension liquide, cette instabilité qui empêche toute fixation.

Ces piscines ne sont jamais innocentes. Elles évoquent les piscines publiques du modernisme tropical, celles que le socialisme cubain promettait à tous — loisirs démocratiques, architecture utopique. Mais elles portent aussi la conscience de l’échec : ces bassins abandonnés après la chute de l’URSS, ces promesses non tenues. L’eau chez Hernández est toujours métaphore politique : celle des traversées clandestines vers la Floride, des migrations, des séparations familiales.

La série fonctionne comme monument à la perte, mais un monument coloré, vibrant, qui refuse le pathos. Les Piscinas Olaistas sont des objets de désir impossible — on les veut tout en sachant qu’elles ne peuvent exister. C’est précisément cette tension qui les rend si puissantes : elles incarnent ce que l’utopie moderniste avait promis et n’a jamais livré.

Les salles de bain : carrelages et domesticité

Moins connues que les piscines mais tout aussi importantes, les œuvres d’Hernández sur les salles de bain explorent l’architecture domestique avec la même approche. Il travaille beaucoup le motif du carrelage — ces surfaces géométriques qui structurent l’espace intime de la maison cubaine.

Dans ces peintures, les carreaux deviennent éléments graphiques, presque abstraits. Les couleurs sont parfois plus douces que dans les piscines — roses pâles, verts d’eau, blancs cassés — mais l’approche reste la même : déconstruire l’espace domestique pour en faire une architecture mentale. Les salles de bain d’Hernández ont ce design « total » qui m’évoque les installations psychédéliques des années 60 de Verner Panton.

C’est cohérent avec son histoire : à Cuba, la salle de bain est un espace chargé de sens. C’est là où se manifestent le plus clairement les infrastructures défaillantes, les problèmes d’eau courante, la nécessité d’improviser. Hernández transforme ces contraintes matérielles en langage visuel. Ses carrelages ne sont pas de simples motifs décoratifs : ils portent la mémoire des maisons cubaines, de l’héritage soviétique dans le design domestique, des promesses d’une modernité qui n’est jamais vraiment arrivée.

L’intérêt de ces œuvres, c’est qu’elles s’inscrivent totalement dans une culture design. On pourrait imaginer ces motifs appliqués réellement — produits par un fabricant de carreaux audacieux, installés dans un hôtel concept. Il y a une porosité entre l’œuvre d’art et l’objet de design qui rend le travail d’Hernández particulièrement pertinent pour penser l’espace contemporain.

Les fenêtres : filtres et transparences

La série des Windows (Fenêtres), développée notamment en 2024-2025, constitue le troisième volet majeur de cette exploration architecturale. Hernández peint des fenêtres vues de face, mais à travers un filtre qui brouille tout : un voile semi-transparent, une texture ondulée qui évoque le verre dépoli ou l’eau en mouvement.

Ces fenêtres sont des seuils troubles. On devine des formes derrière — parfois des figures humaines, parfois des paysages, parfois rien de précis. Tout est flou, imprécis, mais étrangement riche en textures visuelles. C’est l’Olaismo appliqué à la fenêtre : l’idée qu’entre nous et la réalité se trouve toujours un élément qui transforme, déforme, liquéfie ce qu’on voit.

Les formats sont souvent grands — 170 x 130 cm pour certaines toiles — ce qui crée une présence physique forte. Face à ces fenêtres peintes, on se retrouve dans la position du spectateur qui regarde à travers, qui essaie de percer le voile. Mais la transparence promise par la fenêtre est systématiquement compromise, troublée.

Il y a quelque chose de profondément cubain dans ces fenêtres opaques. À La Havane, les fenêtres donnent sur des intérieurs privés, des vies domestiques qui se déroulent à moitié publiques. Mais elles sont aussi frontières : entre dedans et dehors, entre l’île et le reste du monde, entre ce qu’on montre et ce qu’on cache. Hernández ne peint pas des fenêtres qui ouvrent — il peint des fenêtres qui filtrent, qui médiatisent, qui transforment le regard.

Vers une architecture affective

Ce qui relie ces trois séries — piscines, salles de bain, fenêtres — c’est une même ambition : transformer l’architecture domestique en espace affectif. Hernández ne dessine pas des plans pour construire, il crée des images pour habiter mentalement. Ses architectures sont impossibles physiquement mais nécessaires psychologiquement.

Il y a une vraie générosité dans cette approche. Plutôt que de juste constater l’échec des utopies modernistes — ces piscines abandonnées, ces infrastructures défaillantes, ces promesses non tenues — Hernández en fait quelque chose de beau, de vibrant, d’utilisable. La nostalgie devient énergie créative plutôt que paralysie.

Et puis il y a cette question qui reste ouverte : pourquoi personne ne s’empare de cet univers pour un projet architectural réel ? Les Piscinas Olaistas, les motifs de carrelage, l’esthétique des fenêtres — tout cet univers visuel serait parfait pour un hôtel concept, une collaboration avec un architecte audacieux. Imaginez un lieu où on pourrait vraiment habiter cette utopie liquide, ne serait-ce que pour une nuit ?

Ce serait un vrai statement : transformer ces peintures en expérience immersive, donner corps à ces architectures impossibles. De la piscine aux salles de bain, des espaces communs aux chambres — tout l’univers Olaista décliné en trois dimensions. Un projet qui poserait des questions sur ce qu’on attend d’une architecture, sur comment on habite la mémoire politique à travers le design.

En attendant, Hernández continue de peindre. La série des piscines s’enrichit de nouvelles variations (la plus récente date de 2025), les fenêtres se multiplient, les carrelages se déclinent. Son travail nous rappelle que l’architecture n’est jamais neutre, qu’une piscine n’est jamais qu’une piscine, qu’une fenêtre charrie toujours plus que de la lumière.

Dans l’Olaismo selon Hernández, la vague n’a pas besoin de la mer pour exister. Elle a juste besoin de notre capacité à imaginer d’autres formes de vie, d’autres façons d’habiter nos mémoires et nos désirs. Des bassins où plonger mentalement, des fenêtres où le regard se trouble, des carrelages où l’histoire se lit dans les motifs.

Diango Hernández vit et travaille entre Düsseldorf et La Havane. Ses œuvres figurent dans les collections du MoMA (New York), du PAMM (Miami), du MART (Rovereto) et de l’Inhotim (Brésil). Représenté par Wizard Gallery (Milan), Marlborough Contemporary (Londres) et Alexander and Bonin (New York).

Site officiel : olaismo.com

Entrepreneur digital et artisan d’art, je mets à profit mon parcours atypique pour partager ma vision du design de luxe et de la décoration d’intérieur, enrichie par l’artisanat, l’histoire et la création contemporaine. Depuis 2012, je travaille quotidiennement dans mon atelier au bord du lac d’Annecy, créant des intérieurs sur mesure pour des décorateurs exigeants et des clients privés.