Bauhaus : l’école allemande qui a façonné le design moderne

1. Qu’est ce que le Bauhaus ?

Bauhaus definition

Né en Allemagne au lendemain de la Première Guerre mondiale, le Bauhaus a marqué un tournant décisif dans l’histoire des arts décoratifs et du design. Plus qu’une simple école d’art, ce mouvement révolutionnaire a redéfini les rapports entre création artistique et production industrielle, posant les jalons d’une esthétique qui transcende encore aujourd’hui les frontières disciplinaires.

Fondé en 1919 à Weimar par Walter Gropius, le mouvement s’est ensuite développé à Dessau puis à Berlin, jusqu’à sa fermeture en 1933 sous la pression du régime nazi. Durant ces quatorze années d’existence, l’école a formé une génération d’artistes, d’architectes et de designers qui allaient révolutionner la création mondiale. Son influence dépasse largement le cadre allemand pour irriguer l’ensemble de la modernité occidentale.

Pourquoi ce style compte aujourd’hui : Le Bauhaus a jeté les bases du design moderne en prônant la synthèse entre art, artisanat et industrie, et continue d’influencer architecture, mobilier et graphisme contemporain. Sa devise « La forme suit la fonction » résonne encore dans nos intérieurs, nos villes et nos objets quotidiens, faisant du Bauhaus l’un des mouvements les plus durables et universels de l’histoire du design.

L’école du Bauhaus

L’école Bauhaus, fondée en 1919 à Weimar par Walter Gropius, fut une révolution artistique et pédagogique qui unifia les arts appliqués, les beaux‑arts, l’architecture et l’artisanat dans une vision utopique d’un art total. Cette approche holistique rompait radicalement avec l’enseignement traditionnel des Beaux-Arts, privilégiant l’expérimentation, le travail collaboratif et l’alliance entre théorie et pratique. L’école se déplaça à Dessau en 1925 où Gropius conçut le célèbre bâtiment – une icône du style international, aux façades de verre, en béton et acier, ouvert et fonctionnel, incarnation parfaite des idéaux qu’elle professait.

Les débuts du Bauhaus: Weimar (1919–1925)

Dans cette ville chargée d’histoire culturelle allemande, l’école naissante doit composer avec un environnement conservateur peu favorable à ses expérimentations. Gropius y développe néanmoins les fondements théoriques du mouvement : abolition de la hiérarchie entre arts « majeurs » et « mineurs », formation d’artisans-créateurs polyvalents, et collaboration étroite avec l’industrie. Les premiers ateliers – métallurgie, tissage, menuiserie, photographie – prennent forme dans des locaux de fortune, mais l’énergie créatrice est palpable.

Dessau (1925-1932)

Conçu par Walter Gropius en 1926, ce bâtiment emblématique traduit dans l’architecture les principes du mouvement. Ses volumes géométriques purs, ses façades-rideaux entièrement vitrées et ses espaces décloisonnés annoncent l’architecture moderne internationale. Ici, le Bauhaus atteint sa maturité créative : les ateliers produisent leurs chefs-d’œuvre, les « maîtres » développent leurs théories les plus abouties, et l’école rayonne sur l’Europe entière. Cette période dessauienne demeure l’âge d’or du mouvement, quand utopie sociale et excellence esthétique convergent harmonieusement.

2. Contexte historique & culturel

Cadre politique, social, artistique : Dans une Allemagne meurtrie par la guerre, confrontée aux bouleversements de la République de Weimar et aux tensions sociales de l’industrialisation galopante, le Bauhaus cherchait à reconstruire un monde nouveau en abolissant les frontières entre beaux-arts et arts appliqués. Cette époque de mutation profonde – révolutions politiques, émancipation féminine naissante, urbanisation massive – appelait une refondation esthétique capable de réconcilier l’art avec la vie quotidienne du plus grand nombre.

Innovations, influences : Le mouvement s’inspire du constructivisme russe avec son approche sociale de l’art, du mouvement Arts & Crafts et de ses valeurs artisanales, et du modernisme naissant avec sa foi dans le progrès technique. Il intègre la rationalité industrielle et la fonctionnalité comme valeurs centrales, tout en puisant dans les avant-gardes picturales (expressionnisme, abstraction) pour nourrir son vocabulaire formel. Cette synthèse unique entre pragmatisme industriel et recherche plastique radicale forge l’originalité du Bauhaus.

3. Caractéristiques esthétiques

- Lignes, formes, couleurs : Formes géométriques simples (carré, cercle, triangle), lignes droites, aplats de couleurs primaires (rouge, bleu, jaune) complétés par le noir et le blanc. Cette palette restreinte, inspirée des théories de Kandinsky et Klee, vise l’universalité et la clarté communicative.

- Motifs & matériaux : Usage privilégié du métal chromé, du verre industriel et du béton brut ; élimination systématique des ornements superflus au profit de la beauté intrinsèque des matériaux et de la justesse des proportions. Les nouveaux matériaux synthétiques sont explorés avec enthousiasme.

- Techniques : Standardisation des éléments, production en série adaptée aux impératifs économiques, fusion révolutionnaire entre design conceptuel et processus industriel. L’objet Bauhaus anticipe sa reproductibilité et démocratise l’accès au beau design.

4. Créateurs & figures clés

Fondateur et enseignants

Walter Gropius

Fondateur du Bauhaus, Walter Gropius (1883-1969) prône la fusion entre art et industrie, et initie le programme pédagogique novateur de l’école. Architecte de formation, il développe une vision sociale du design où la beauté fonctionnelle doit bénéficier au plus grand nombre. Son leadership charismatique et ses manifestes théoriques structurent durablement l’identité du mouvement. Émigré aux États-Unis en 1937, il y propagera les idéaux bauhaüsiens dans l’enseignement architectural américain.

Paul Klee

Peintre et pédagogue suisse (1879-1940), il enseigne la théorie de la forme et de la couleur au Bauhaus de 1920 à 1931, influençant profondément la vision esthétique de l’école. Ses cours méthodiques sur les interactions chromatiques et les dynamiques compositionnelles nourrissent tant la peinture que le design d’objets. Son approche poétique et scientifique de l’art tempère l’orientation parfois trop industrielle du mouvement par une sensibilité lyrique indispensable.

Wassily Kandinsky

Théoricien de l’abstraction, le peintre russe Wassily Kandinsky (1866-1944) développe une approche spirituelle des formes et des couleurs qui enrichit considérablement la réflexion esthétique du Bauhaus. Ses ouvrages théoriques, notamment « Point et ligne sur plan », codifient un langage plastique universel qui influence tous les ateliers de l’école. Son mysticisme tempéré par la rigueur germanique crée une synthèse originale entre émotion et rationalité.

Marcel Breuer

Designer et architecte hongrois (1902-1981), il crée la célèbre chaise Wassily et expérimente l’usage révolutionnaire du tube d’acier dans le mobilier. Ancien étudiant devenu maître, Breuer incarne parfaitement la philosophie Bauhaus : allier innovation technique, économie de moyens et élégance formelle. Ses meubles tubulaires, inspirés du guidon de bicyclette, révolutionnent l’industrie du meuble et démocratisent le design moderne.

László Moholy-Nagy

Artiste et photographe hongrois (1895-1946), il introduit la photographie, la typographie et le design graphique dans le programme du Bauhaus, élargissant considérablement son champ d’action. Pionnier de la « Nouvelle Vision » photographique, il développe des techniques expérimentales (photogrammes, surexpositions, cadrages inattendus) qui révolutionnent la communication visuelle moderne. Son approche multimédia annonce les pratiques créatives contemporaines.

Les étudiants du Bauhaus

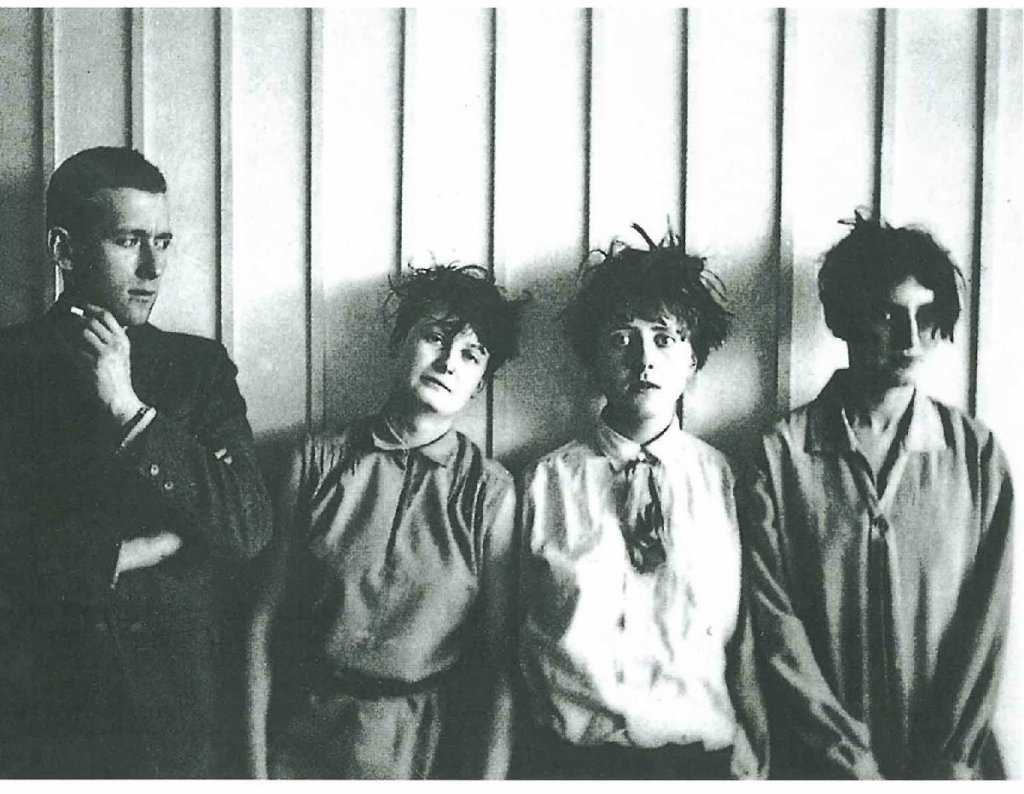

Au-delà des maîtres célèbres, c’est toute une génération d’étudiants qui forge l’âme du Bauhaus. Venus de toute l’Europe, ils expérimentent dans les ateliers selon une pédagogie révolutionnaire mêlant cours théoriques et pratique intensive. Cette jeunesse cosmopolite et passionnée crée une émulation créative exceptionnelle, où les frontières entre professeurs et élèves s’estompent dans une recherche commune. Beaucoup deviendront à leur tour des figures majeures du design international.

Les femmes du Bauhaus : un héritage longtemps occulté

Derrière les images canoniques de Gropius, Breuer ou Mies van der Rohe, une génération de femmes a marqué de son empreinte l’histoire du Bauhaus. Reléguées à l’époque dans des ateliers dits « féminins » (tissage, textile, broderie), elles ont pourtant été les véritables pionnières de disciplines entières. Malgré les préjugés de leur temps qui limitaient leur accès aux ateliers de métal ou d’architecture, ces créatrices ont su imposer leur vision et révolutionner les arts appliqués. Leur contribution, longtemps minimisée, fait aujourd’hui l’objet d’une réévaluation historique majeure.

Anni Albers (1899–1994)

Figure majeure du textile moderne, elle a transformé le tissage en art autonome, dépassant largement son statut artisanal traditionnel. Ses motifs géométriques, à la fois rigoureux et sensibles, anticipent le design textile contemporain et explorent les potentialités expressives des fibres industrielles. Son influence se prolonge aux États-Unis lorsqu’elle fonde, avec son époux Josef Albers, l’école expérimentale de Black Mountain College, laboratoire d’avant-garde artistique américaine. Ses œuvres, aujourd’hui conservées dans les plus grands musées, témoignent d’une recherche constante entre fonctionnalité et poésie.

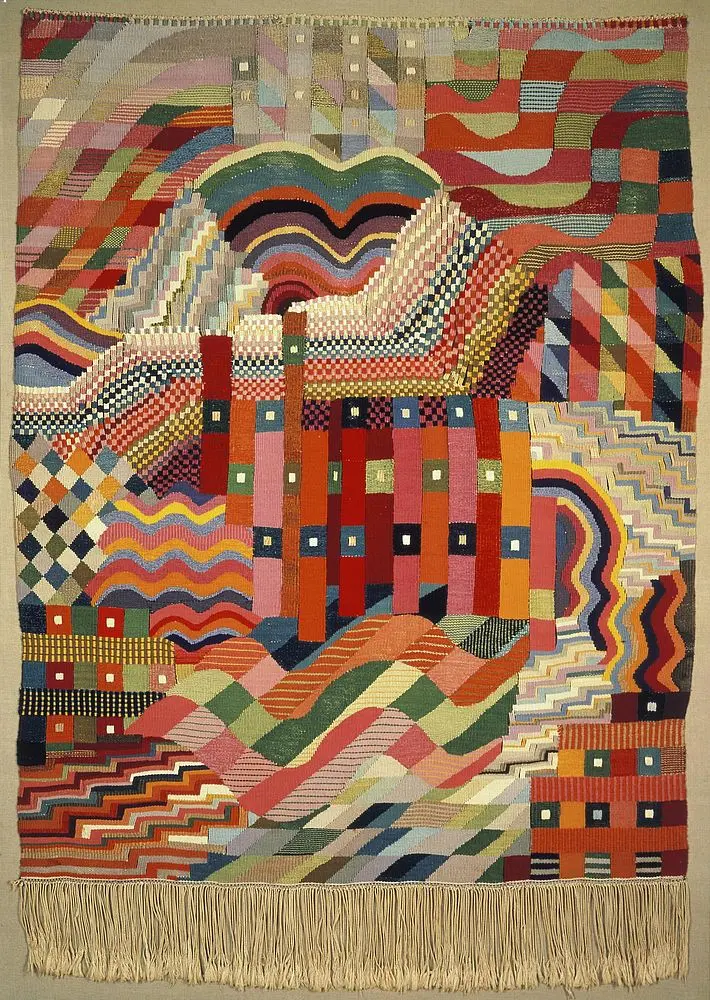

Gunta Stölzl (1897–1983).

Première et unique femme maître au Bauhaus, directrice de l’atelier de tissage de 1926 à 1931. Elle impose une approche résolument moderne du textile, intégrant fibres synthétiques et motifs abstraits dans une production à la fois artistique et industrielle. Ses innovations techniques – mélanges inédits de matériaux, nouvelles textures, procédés de teinture – révolutionnent l’industrie textile européenne. Victime de persécutions antisémites, elle émigre en Suisse où elle poursuit sa carrière, influençant durablement le design textile helvétique.

Marianne Brandt (1893–1983) :

Orfèvre et designer industrielle, elle révolutionne les arts du métal en s’imposant dans un domaine traditionnellement masculin. Ses théières, lampes et objets du quotidien associent radicalité formelle et élégance fonctionnelle, créant un vocabulaire esthétique encore d’actualité. Ses prototypes, conçus pour la production en série, anticipent le design industriel contemporain. Après le Bauhaus, elle travaille pour diverses manufactures allemandes, contribuant à diffuser l’esthétique moderne dans l’industrie européenne.

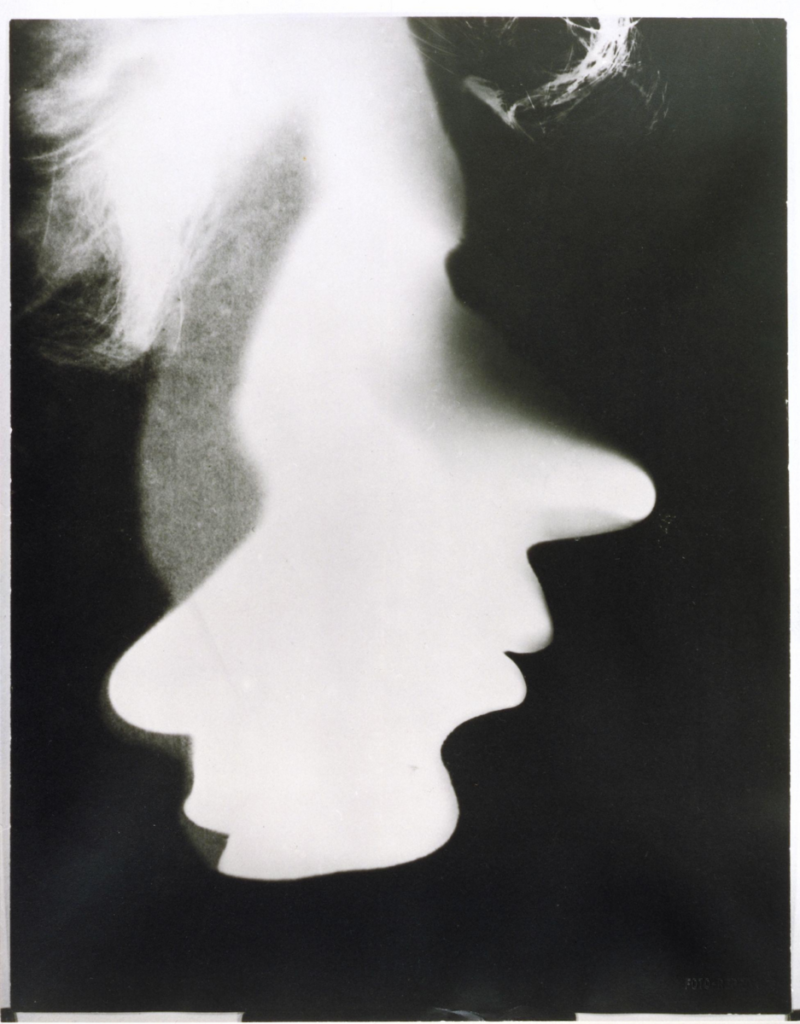

Lucia Moholy (1894–1989)

Photographe et chroniqueuse du Bauhaus, elle immortalise l’école et ses protagonistes dans des clichés devenus iconiques. Ses portraits, ses vues d’architecture et ses natures mortes d’objets constituent aujourd’hui la mémoire visuelle du mouvement. Maîtrisant parfaitement les techniques de laboratoire, elle développe un style photographique épuré, en parfaite adéquation avec l’esthétique Bauhaus. Ses images, largement diffusées dans les publications de l’époque, contribuent à forger la réputation internationale de l’école.

Ces femmes, longtemps éclipsées par leurs collègues masculins, sont aujourd’hui célébrées dans les musées et ventes aux enchères. Leurs œuvres textiles, photographiques et métalliques s’arrachent, incarnant la modernité fonctionnelle et sensible du Bauhaus. Cette reconnaissance tardive mais méritée révèle la contribution essentielle du génie féminin à l’un des mouvements les plus influents du XXe siècle.

5. Mobilier & objets représentatifs

Les sièges du Bauhaus – Chronologie des créations

Fauteuil F51 de Walter Gropius (1920)

Conçu en 1920 par le fondateur du Bauhaus lui-même, le fauteuil F51 incarne la transition entre l’artisanat traditionnel et l’esthétique moderne naissante. Gropius y développe une géométrie épurée en bois massif, précurseur des recherches formelles qui définiront le mouvement. Cette pièce rare, témoin des premières expérimentations du maître, révèle son approche progressive vers la standardisation industrielle tout en conservant la noblesse du travail artisanal. Sa structure angulaire et ses proportions mathématiques annoncent déjà le vocabulaire formel qui révolutionnera le design du XXe siècle.

Édition actuelle : Non réédité officiellement – Pièce de collection uniquement disponible en antiquités et ventes aux enchères.

Chaise Wassily de Marcel Breuer (1925-1926)

Icône absolue du mobilier moderne, la chaise Wassily (1925-1926) associe structure tubulaire en acier chromé et sangles de cuir dans une synthèse révolutionnaire entre innovation technique et élégance formelle. Inspirée du guidon de bicyclette de Breuer, cette création porte le nom du peintre Kandinsky et incarne parfaitement la philosophie Bauhaus : beauté, fonctionnalité et reproductibilité industrielle. Son succès commercial immédiat confirme la pertinence de l’approche Bauhaus pour démocratiser le design de qualité. Il n’est pas sans rappeller le fauteuil LC1 de Le Corbusier.

Édition actuelle : Knoll International (licence officielle) – Prix : 2 800 à 4 200 € selon finitions (cuir naturel, noir ou cognac). Également disponible chez Gavina/Tecta en Allemagne.

Chaise cantilever de Mart Stam (1926)

Première chaise sans pieds arrière de l’histoire du design, cette prouesse technique et formelle révolutionne l’approche du mobilier. Mart Stam invente le principe du porte-à-faux en acier tubulaire, exploitant l’élasticité naturelle du matériau pour créer un siège d’une légèreté visuelle saisissante tout en offrant un confort optimal grâce à l’effet ressort. Cette innovation fondamentale inspire immédiatement ses confrères Breuer et Mies van der Rohe.

Édition actuelle : Thonet (modèle S33) – Prix : 1 800 à 2 400 € selon finitions. Également chez Tecta (modèle D4) autour de 2 200 €.

Chaise Cesca de Marcel Breuer (1928)

Synthèse parfaite entre modernité structurelle et tradition artisanale, la chaise Cesca (1928) associe le tube d’acier chromé révolutionnaire de Breuer au cannage traditionnel, créant un dialogue fructueux entre innovation et héritage. Cette alliance inattendue démontre la capacité du Bauhaus à réinterpréter les savoir-faire ancestraux dans un langage contemporain, ouvrant la voie à un modernisme tempéré qui influence encore le design actuel. Son nom rend hommage à Francesca, la fille adoptive de Breuer.

Édition actuelle : Knoll International (modèle Cesca) – Prix : 1 200 à 1 800 € selon finitions. Thonet propose également sa version (S32/S64) entre 1 400 et 2 000 €.

Fauteuil Barcelona de Ludwig Mies van der Rohe (1929)

Créé pour le pavillon allemand de l’Exposition universelle de Barcelone, ce fauteuil cristallise l’excellence du design Bauhaus dans sa phase la plus raffinée. Mies van der Rohe y déploie sa maxime « Less is more » dans une géométrie d’une pureté absolue, où l’acier poli et le cuir capitonné atteignent une harmonie parfaite. Plus qu’un siège, il s’agit d’un manifeste esthétique qui influence encore aujourd’hui l’élite du design mobilier international. Sa fabrication artisanale requiert plus de 100 opérations manuelles.

Édition actuelle : Knoll International (licence exclusive mondiale) – Prix : 7 500 à 12 000 € selon type de cuir (standard, premium ou vintage). Chaque pièce est numérotée et certifiée.

Note importante : Les créations Bauhaus étant dans le domaine public, de nombreux fabricants proposent des « rééditions » non autorisées à des prix inférieurs. Seuls les éditeurs mentionnés ci-dessus détiennent les licences officielles et garantissent la fidélité aux plans originaux ainsi que la qualité des matériaux et finitions.

Lampes de table Bauhaus (Wilhelm Wagenfeld)

Objets minimalistes et fonctionnels par excellence, les luminaires de Wilhelm Wagenfeld allient verre dépoli industriel et métal chromé dans une économie de moyens exemplaire. Ces créations, devenues des classiques intemporels du luminaire, illustrent la capacité du Bauhaus à transformer l’objet utilitaire en œuvre d’art accessible. Leur production en série democratise l’accès à une lumière de qualité, concrétisant l’utopie sociale du mouvement.

Textiles de Gunta Stölzl

Directrice de l’atelier de tissage, Gunta Stölzl développe des motifs géométriques aux couleurs vives, parfaitement adaptés à la production industrielle.

Ses créations révolutionnent l’approche du textile en intégrant fibres naturelles et synthétiques dans des compositions d’une modernité saisissante. Ces œuvres textiles, véritables laboratoires chromatiques et texturaux, anticipent les développements contemporains du design de surface et de la mode avant-gardiste.

6. Héritage & réinterprétations

Influence sur les styles ultérieurs

Le Bauhaus inspire directement le Style international en architecture, le modernisme américain des années 1940-1960, et l’esthétique minimaliste qui traverse tout le XXe siècle. Ses principes irriguent l’École d’Ulm dans l’Allemagne d’après-guerre, le design scandinave avec ses valeurs fonctionnalistes, et même le mouvement postmoderne qui, tout en s’y opposant, se définit par rapport à son héritage. De Frank Lloyd Wright à Tadao Ando, de Dieter Rams à Jonathan Ive, la filiation Bauhaus traverse les générations créatives.

Réappropriations contemporaines

Ses principes de sobriété et de fonctionnalité nourrissent encore le design scandinave avec ses valeurs de simplicité et d’authenticité, le minimalisme japonais et son esthétique dépouillée, et l’architecture durable actuelle qui prône l’économie de moyens et la justesse environnementale. Dans le numérique, l’interface design s’inspire directement des théories Bauhaus sur la clarté communicative et l’efficacité fonctionnelle. Même l’art contemporain puise dans ce patrimoine formel pour questionner les rapports entre art et société.

7. Cote & marché actuel

Achat neuf

Les rééditions contemporaines, produites sous licence par des manufactures prestigieuses comme Knoll International, Tecnolumen ou Thonet, maintiennent l’excellence technique du Bauhaus tout en l’adaptant aux standards actuels. Une chaise Wassily coûte entre 2 500 et 4 000 €, une lampe Wagenfeld autour de 400 à 800 €, tandis qu’un fauteuil Barcelona atteint 6 000 à 8 000 €. Ces prix reflètent la qualité irréprochable des matériaux et la complexité des processus de fabrication, justifiant l’investissement dans ces icônes intemporelles.

Seconde main

Le marché des pièces originales Bauhaus connaît une véritable euphorie spéculative, reflet de la reconnaissance muséale croissante du mouvement. Une chaise Breuer d’époque peut dépasser 20 000 €, un fauteuil Barcelona original atteint facilement 50 000 €, tandis que les textiles de Stölzl se négocient aux enchères pour plusieurs dizaines de milliers d’euros. Les luminaires de Wagenfeld, plus accessibles, démarrent autour de 3 000 €. Cette envolée des prix témoigne de la rareté croissante et de l’appétit des collectionneurs pour ces témoins d’une époque révolutionnaire.

En résumé

Le Bauhaus incarne la fusion révolutionnaire entre art, design et industrie, avec une esthétique géométrique, fonctionnelle et universelle qui transcende les époques et les frontières. En quatorze années d’existence seulement, ce mouvement a redéfini les codes de la création moderne et posé les fondements d’une culture visuelle encore vivace aujourd’hui.

Pourquoi le Bauhaus reste incontournable : Parce qu’il a posé les bases du design moderne et continue d’inspirer la création contemporaine dans tous ses aspects – du mobilier à l’architecture, du graphisme au numérique – le Bauhaus demeure un pilier indépassable de la culture visuelle mondiale. Son utopie d’un art démocratique et fonctionnel résonne avec une acuité particulière à l’heure des défis environnementaux et sociaux contemporains, confirmant la justesse visionnaire de ses intuitions fondatrices.

Ressources

Fondamentaux du Design

Histoire du Design

Des salons baroques aux lignes radicales du XXe siècle, cette frise chronologique met en lumière les révolutions esthétiques qui ont marqué notre environnement quotidien.

Lire la page « Histoire du Design »Dictionnaire Hart des Grands Noms du Design

Ce dictionnaire répertorie tous les grands noms du design et de la décoration par ordre alphabétique. Découvrez les créateurs qui ont façonné l’art de vivre contemporain.

Lire la page « Dictionnaire Hart des Designers »Histoire des Styles Décoratifs Classiques

Empire, Régence, Louis XV, Art déco… Ce guide synthétise les codes décoratifs de chaque grand style européen.

Lire la page « Histoire des Styles Décoratifs Classiques »Glossaire du Design & de la Décoration

Piétement sabre, patine, passementerie, cannage… Ce lexique donne du sens aux termes techniques et stylistiques souvent employés dans l’univers du design.

Lire la page « Glossaire du Design & de la Décoration »

Entrepreneur digital et artisan d’art, je mets à profit mon parcours atypique pour partager ma vision du design de luxe et de la décoration d’intérieur, enrichie par l’artisanat, l’histoire et la création contemporaine. Depuis 2012, je travaille quotidiennement dans mon atelier au bord du lac d’Annecy, créant des intérieurs sur mesure pour des décorateurs exigeants et des clients privés.